"Безвестному зодчему удалось продумать все до последней мелочи"

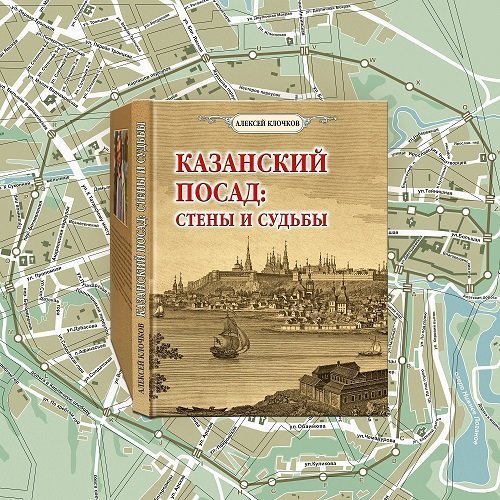

Седьмая часть главы о казанском промышленном магнате Иване Михляеве из книги Алексея Клочкова "Казанский посад: стены и судьбы"

В новой части главы из книги "Казанский посад: стены и судьбы" Алексея Клочкова об Иване Михляеве публикуем его завещание и обновляем историю Петропавловского собора, которая за 300 лет обросла легендами.

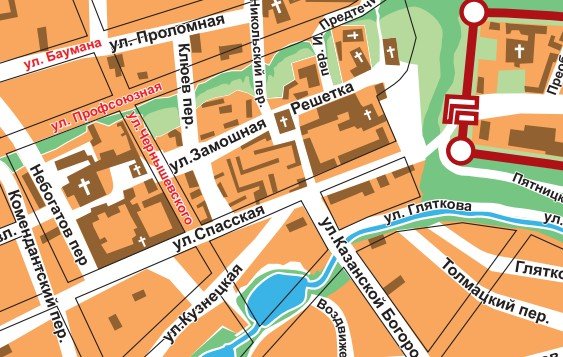

Площадка для нового храма была выбрана на западном склоне Воскресенского увала, в той его точке, где дорегулярная улица Замошная Решетка (проходившая вдоль оси холма ярусом ниже нынешней Кремлевской улицы и ярусом выше Профсоюзной улицы) упиралась в Небогатов переулок, в общих чертах повторявший направление современной улицы Мусы Джалиля. По данным Писцовых книг 1566—1568 гг., еще за полтора столетия до пребывания у нас Петра I на этом же месте некий "поп Василий и миряне" поставили деревянную "церковь верховных апостолов Петра и Павла", замыкавшую цепочку храмов, стоявших вдоль улицы Замошная Решетка, которая в ту пору служила местом главного городского торга и шла от зарешеченной арки тюремного замка в западной части гостиного двора (отсюда и название) до упомянутой Петропавловской церкви.

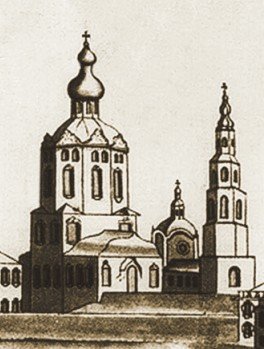

Как пишет С.П. Саначин, "ставший в начале XVIII века, пожалуй, первым казанским олигархом Среднего Поволжья И.А. Михляев вознамерился обновить церковь. Новый огромный собор сохранил имя святых Петра и Павла. Такое решение Иван Афанасьевич принял, конечно же, не зная о будущих планах императора посетить Казань во время Персидского похода 1722 года. Это произошло не позднее 1720 года, когда купец заключил два договора о поставке извести и камня "к строению церкви Петра и Павла". Первый был заключен в декабре 1720 года с помещичьими крестьянами села Ключищи Свияжского уезда, которые обязались поставить в Казань "извести 400 кадей, самой доброй, кипелки, до 400 камени степенного", второй — в декабре же с крестьянами того же помещика из деревни Заовражной "о поставке 200 кадей извести и 200 штук камня". Считается, что церковь строилась дважды, потому что в первый раз "по неискусству каменщиков она пала". Как бы то ни было, в 1726 году она была кончена и освящена".

Таким образом, с первым мифом мы разобрались — коль скоро имя строившегося собора было предопределено заранее, он никоим образом не мог быть назван в честь пребывания Петра I в нашем городе — впрочем, Иван Афанасьевич имел прекрасную возможность обыграть это совершенно случайное совпадение перед императором — дескать, "вот, Ваше Величество, храм обновляю в честь святых апостолов Петра и Павла, будто нарочно подгадал к вашему приезду", как-де это показательно, символично и все такое прочее. Словом, в июне 1722 года Петр I (если он сюда действительно решил заглянуть) мог увидеть лишь титанических размеров строительную площадку возводимого собора, в лучшем случае — его фундамент.

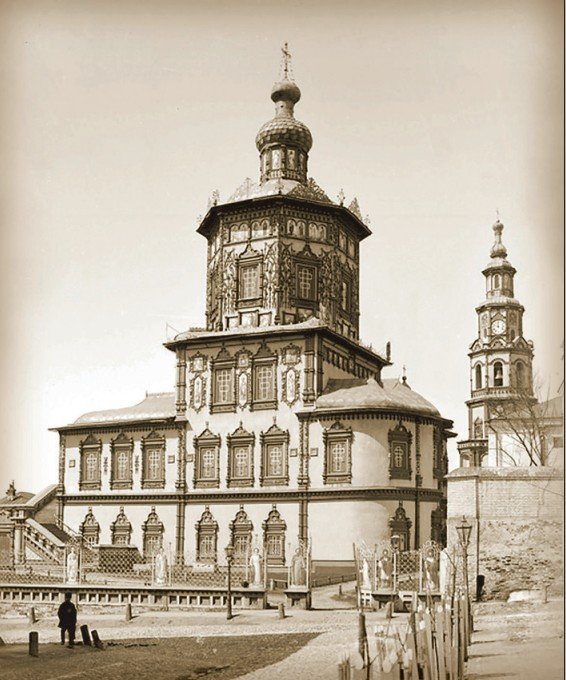

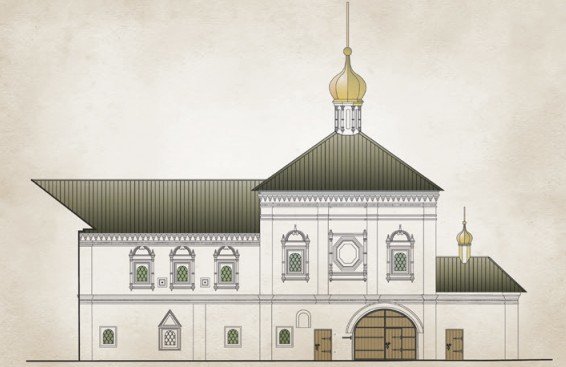

Не менее очевидно, что столь небывалым по размаху строительным работам предшествовала долгая подготовка — И.А. Михляеву необходимо было выкупить немаленький участок земли (возможно, у нескольких домовладельцев), затем освободить его от старой застройки и, самое главное, во избежание возможного сползания сооружения с холма укрепить его откос с западной стороны мощной подпорной стенкой. Разумеется, все проектные работы и расчеты делал не лично И.А. Михляев, а некий безымянный, но, безусловно, очень талантливый архитектор: откуда его выписал купец — из Москвы ли, из Питера ли, или же из-за границы — ответа на этот отнюдь не риторический вопрос как не было, так и нет, но вот с зодчим Иван Афанасьевич совершенно точно не просчитался.

Настала очередь ответить на вопрос — когда именно состоялся переезд четы Михляевых в небезызвестный дом на уступе Воскресенского холма у подножия Петропавловского собора? Если судить по приходским записям (приход церкви Петра и Павла продолжал работать и в период возведения нового храма), то в 1724—1725 годах — в 1724-м Михляевы вместе с дворней зафиксированы еще в Богоявленском приходе, а в 1725-м их фамилии появляются уже в приходе Петропавловском. Последнее обстоятельство может означать только одно — каменный дом рядом с храмом (который мы знаем как дом И.А. Михляева) строился одновременно с собором. Между прочим, любой специалист вам подтвердит, что фигурные карнизы и пышное оформление наличников окон "палат И.А. Михляева" практически идентичны оформлению аналогичных элементов Петропавловского собора. Но главное даже не в этом — на мой взгляд, михляевский дом чисто физически не мог появиться ранее завершения фундаментных работ на соборе — в противном случае строение мешало бы работам по укреплению откоса холма. Кстати, палаты И.А. Михляева, стоящие вплотную к храмовому комплексу на рукотворной "ступеньке" Воскресенского увала, уже сами по себе представляют собой импровизированную подпорную стенку, удерживающую стоящие ярусом выше сооружения от сползания с холма. Таким образом, Петропавловский собор вкупе с колокольней, домом И.А. Михляева, остатками древнего храма Козьмы и Демьяна и хозяйственными постройками являют собой единый архитектурный комплекс, все составляющие которого так или иначе взаимосвязаны и даже взаимозависимы.

Если же взглянуть на этот ансамбль внимательным взором исследователя, станет вполне очевидным, что безвестному зодчему (вероятно, руководствовавшемуся пожеланиями супругов Михляевых) удалось продумать все до последней мелочи: сложные в плане купеческие палаты своим главным (двухэтажным) фасадом выходили на западный откос Воскресенского увала, откуда открывался прекрасный вид на волжские просторы; задний же фасад (одноэтажный) был обращен к небольшой, прямоугольной в плане площади, над которой доминировала 52-метровая громада величественного бесстолпного собора с 49-метровой девятиярусной колокольней. Сюда же, на площадь, выходила и главная (парадная) лестница храма, спустившись по которой и пройдя через арку надвратной церкви Козьмы и Демьяна, можно было выйти к гостиному двору и далее к крепости. С востока огромный квартал замыкался рядом одноэтажных торговых лавок (тоже "михляевских"), выходивших парадом на улицу Воскресенскую.

Словом, Михляевым удалось-таки устроить себе на старости лет самый настоящий парадиз (не случайно же лепные виноградные лозы на фасаде собора читаются как сад Эдемский), да и сам храм у них вышел на славу — он и поныне считается одним из ярчайших образцов стиля барокко петровской эпохи, для казанского же провинциального зодчества его архитектура и вовсе уникальна. Воздвигнув такую неземную красоту, Иван Афанасьевич смело мог помирать — его безбедное будущее в загробном мире было гарантировано. И это будущее (судя по датировке второго завещания Михляева) уже маячило на горизонте, хотя отождествлять время составления завещания (23 марта 1728 года) с датой кончины купца все-таки не следует — несмотря на очевидную болезнь, он вполне мог прожить еще какое-то время — возможно, что два или даже три года. Так или иначе, но сей документ стоит прочесть внимательно — из него можно понять очень многое. Публикую его целиком, без купюр и изъятий, с разрешения Сергея Павловича Саначина и с собственными комментариями в тексте:

Завещание купца Михляева, составленное 23 марта 1728 года

"Видя себя в попущении Божии и великой тяжкой нечаянной скорби, опасаясь скорбного для себя смертного часа (т.е. болезнь действительно была серьезной, — авт.), пишу изустную мою сию роспись, по которой усердно прошу пожаловать:

1. Тело положить при церкви Святых Апостолов Петра и Павла в усыпальнице под колокольнею.

2. Душу мою грешную поминать жене моей Евдокии Ивановне и отцу моему духовному Ивану Изотовичу, того ради оставляю по себе жену мою истинною наследницею (между прочим, при иждивении получено с нею, женою моею, в чем купно заключается и приданое ея немалое).

3. Чтоб в церкви Петра и Павла особые ранние литургии повсегодно и повседневно по мне и по родителям нашим были.

4. Тако ж двор мой, в котором я ныне живу (в Петропавловском приходе, — авт.) со всяким каменными деревянным пристроением и 34 лавки, кои имеются в Казани (на улице Воскресенской — авт.), отдаю ж в оную Петропавловскую церковь в вечное владение. А ежели из сродников моих понадобится взять помянутый мой двор и лавки на откуп, того не воспрещаю, только бы не было в том церкви святой обиды.

5. Двор, на котором живет священник Иван (настоятель церкви Петра и Павла, — авт.), отдать в церковь и учинить там богадельни.

6. Загородный мой двор, который в приходе у Богоявления Господня, где имеется сад и кожевенный завод (на берегу Булака — авт.), ныне содержать жене моей, а по себе тот двор и со всяким заводом отдать брату моему Афанасию Федорову (очевидно, здесь имеется в виду племянник Евдокии Михляевой Афанасий Федорович Дряблов, — авт.), и жить ему для охранения и послужения неотменно при жене моей, доколе она будет жива (так в итоге все и вышло, как по писаному, — авт.).

7. Сальному двору, что против всего нашего двора с садом (тоже на Булаке, — авт.), быть по-прежнему при жене моей.

8. Часть мою, положенную в компанейство деньгами на содержание Казанской суконной фабрики (а именно 10 000 рублев), и что из того надлежит прибыли из компанейства, мне взять оное все и передать всепокорно Его императорскому величеству, куда да благоволит определить.

9. Имеющуюся в Москве полотняную фабрику, которую содержит Федор Баев, в которой имеется денег моих 12 000 рублев, то быть и по прежнему моему завещанию за ним (стало быть, это завещание не первое, — авт.), только в никаких нуждах не оставить жены моей.

10. Алатский двор, и при нем кожевенный и винокуренный заводы со всяким прииждивением и пристроением отдать внуку моему Ивану, сыну Гостиной сотни купца Андрея Савинова сына Игумнова, за труды ко мне отца его.

11. В Свияжском уезде Барышевскому винокуренному заводу быть в доме моем по-прежнему, а землю с мельницей продать, а деньги в гошпиталь сдать. Племяннице моей, Якова Каменева жене, Марье Игнатьева дочери, дать 1000 рублев денег.

12. В Николо-Девичьем монастыре (на Проломной улице, рядом с крепостью и церковью Николы Ляпунова, — авт.) церковь холодную ветхую починить и перестроить вновь, такоже и Воскресенскую церковь новую со всем иконостасом отделать. Вышепоказанное прииждивение присугублено и получено с нею, женою моею, в чем купно заключается и приданое ея ко мне же прииждивение.

Иван Михляев".