Бывший первый замминистра обороны РФ раскрыл «кухню» войн прошлого и войн будущего

80 лет исполнилось в это воскресенье академику РАН Андрею Кокошину – бывшему первому заместителю министра обороны и бывшему секретарю Совета безопасности РФ. В России образца 2025 года присутствие «гражданских» на самых высших постах в нашем оборонном ведомстве не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Но когда в далеком 1992 году недавний заместитель директора Института США и Канады Андрей Кокошин был назначен на одну из главных должностей в только что созданном оборонном ведомстве, это стало сенсацией.

Конечно, в ту неспокойную пору начала девяностых годов самых разных сенсаций было много. Но в отличие от многих тогдашних назначенцев Андрей Кокошин не стал «халифом на час». На посту первого заместителя министра обороны он провел больше пяти лет. Именно с его деятельностью связывают и то, что российская оборонная промышленность сумела пережить самые голодные годы с тем, чтобы возродиться в ХХI веке.

Дроны как предчувствие

— Андрей Афанасьевич, когда вы работали в Минобороны, кто-то выдвигал идеи о том, что будущая война — это в значительной степени война дронов?

— В прямом виде нет. Дроны в том виде как они используются в современных условиях – это феномен уже гораздо более позднего периода. Предвидеть то, что современная война — это война дронов, можно было лет десять-двенадцать, может быть, лет пятнадцать тому назад, не раньше. Изначально в развитии беспилотных летательных аппаратов внимание многих специалистов и у нас, и за рубежом было сконцентрировано на разведывательных и разведывательно-ударных средствах. В этот период воображение поражали крупные беспилотники, которые могли находиться в полете непрерывно в течение суток и наблюдать с большой высоты обстановку на сравнительно большой площади.

Мы тогда думали прежде всего о создании заделов под такие аппараты. Признаюсь, что нам удалось сделать значительно меньше, чем хотелось бы. И надо постоянно помнить, в каких тяжелейших условиях, с каким огромным напряжением мы тогда работали. Вопрос тогда стоял, прежде всего, о выживании нашего ОПК и наших Вооруженных сил. А вот о появлении дронов, которые в массовом порядке могут работать на тактическом уровне, вплоть до подразделения и отдельного бойца, о дронах-камикадзе, о квадрокоптерах тогда, по моим наблюдениям, мало кто думал. В 1990-е годы скорее всего это было бы просто невозможно предвидеть.

— Вопрос из одного слова: почему?

–– По-видимому, это связано с тем, что в 1990-е еще не просматривались те технологии, совокупность которых привела значительно позднее к созданию именно тех дронов, которые в массовом порядке используются сегодня. Это относится к компактным средствам управления, к более эффективным и более надежным двигателям, к аккумуляторам, к ряду материалов и др. Вспомним и то, что в 1990-е годы и мобильная телефонная связь еще была на совсем другом уровне, чем два десятилетия спустя. Менее продвинутыми в те годы были системы спутниковой связи, разведки, навигации, вклад которых в «дроновую войну» очень значителен. И в основном технологии, на которых сегодня базируются средства «дроновой войны», развивались не в контуре специальных военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Они развивались в гражданском, коммерческом секторе, откуда они и были в широких масштабах заимствованы для ДПЛА, применяемых в военных действиях. Эта тенденция характерна для ряда последних десятилетий, она проявляется во многих других сферах создания вооружений и военной техники.

— А только ли для последних десятилетий характерна эта тенденция?

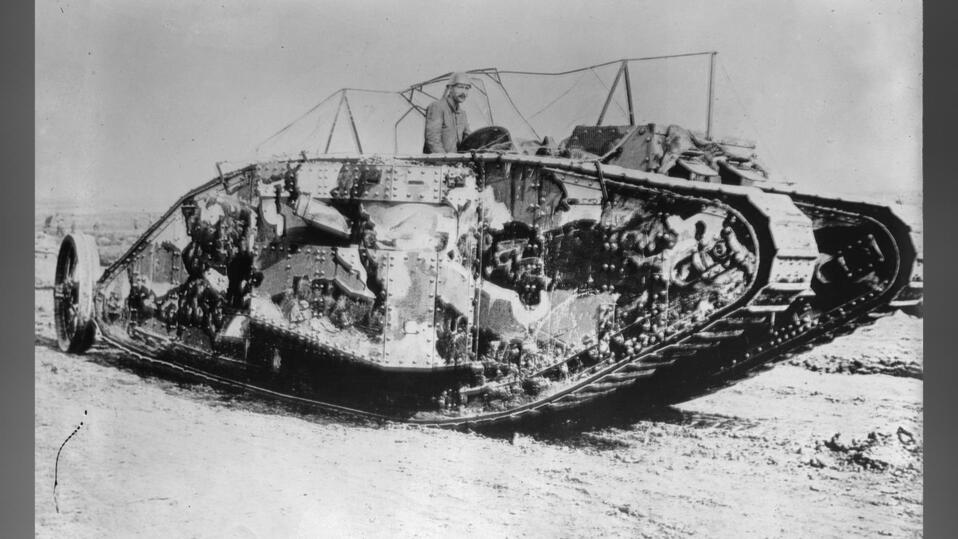

— Попробую здесь провести аналогию с историей танка и его применения, с предвидением его роли. Выявить и прогнозировать роль танка накануне Первой мировой войны было очень сложно. Идея создать подобную машину в то время уже появилась, были сделаны отдельные попытки предложить прототипы таких машин, в том числе в России. – Небезынтересным был, например, проект сына великого российского химика Дмитрия Ивановича Менделеева – Василия Менделеева. Танк как реальное боевое средство появился на поле боя под конец Первой мировой войны. Он был в то время еще очень несовершенный – тихоходный, уязвимый, с небольшим запасом хода.

Танковые войска, созданные для армий Великобритании и Франции, оказались способными решать в 1917–1918 годах за Западном фронте крупные тактические задачи. Но их применение не обеспечивало развитие тактического успеха в оперативный и достижение соответственно стратегических результатов. Но, на основе опыта использования даже такого примитивного варианта танка в разных странах - и у нас, и у немцев, и у французов, и у англичан – шаг за шагом возникало понимание совершенно новой роли танка в будущей войне. После Первой мировой войны бронетанковая техника получила бурное развитие и к концу 1930-х годов танк – это уже совершено иное средство вооруженной борьбы, нежели в 1917–1918 годах.

— То есть основной смысл состоит здесь в том, что дроны, как и в свое время танки, «выстрелили» далеко не сразу?

— Одновременно с техническим совершенствованием танка в межвоенный период активно разрабатывались различные формулы применения танковых войск и в оперативном, и в тактическом масштабе в сочетании с ударной и разведывательной авиацией, моторизованной пехотой, артиллерией, особенно самоходной. В итоге обозначилась огромная роль танка, танковых войск в Великой Отечественной войне и в целом во Второй мировой войне. Нельзя не отметить, что такая роль не состоялась бы без развития всего спектра средств радиосвязи для танка и танковых войск, для авиации и других компонентов вооруженных сил того времени, без совершенствования соответствующих систем управления.

Заметим, что сегодня многие специалисты поднимают вопрос о будущем танка и в целом боевых бронированных машин в свете той же «дроновой войны». Возвращаясь к роли дронов в современной войне и военном деле, могу сказать, что, по моему мнению, одним из поворотных пунктов применения ДПЛА была Карабахская война 2020 года. Они оказались весьма эффективными - причем именно в тактическом звене, применительно к точечным ударам, к радикальному повышению степени ситуационной осведомленности. Начиная с этого момента на дроны надо было обращать самое пристальное внимание. Это был тот случай, когда сравнительно небольшая, локальная война дает очень масштабные поучительные уроки.

Блеск и нищета «супермозга»

— Что вы думаете о возможности применения искусственного интеллекта в военной сфере и о вероятности того, что этот искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека. Это научная фантастика или реальная угроза?

— Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в военной сфере касаются самых различных сфер. Это, в частности, совершенствование систем поддержки принятия решений – ради повышения эффективности систем боевого управления. Технологии ИИ способны значительно увеличить возможности наблюдения, разведки и целеуказания. Ими могут оснащаться непосредственно и ударные средства. Нельзя забывать и о логистике, тыловом обеспечении, военной медицине, административном управлении вооруженными силами. Все эти направления несколько лет назад мы идентифицировали в наших публикациях вместе с академиком РАН, бывшим заместителем начальника нашего Генштаба Игорем Анатольевичем Шереметом. Использование технологий ИИ по всем этим направлениям сейчас быстро развивается в целом ряде стран.

Вы совершенно правильно ставите вопрос о контроле человека над технологиями и системами ИИ. Применительно к военному, особенно боевому применению таких технологий проблема контроля, доверенности – одна из наиважнейших. Оператор должен быть полностью уверен в своем контроле над соответствующими средствами. Известно, что при развитии технологий искусственного интеллекта в гражданской сфере было несколько ситуаций, когда даже разработчики таких технологий в какой-то момент утрачивали понимание поведения той или иной системы с ИИ.

— И что надо сделать для того, чтобы исключить возможность такой потери понимания?

— Как отмечают специалисты, необходима постоянная работа по верификации и валидации технологий ИИ, которая обеспечивала бы их доверенный характер. В принципе нельзя исключать того, что мы стоим на пороге создания по-настоящему сильного (универсального) искусственного интеллекта. Далеко не обязательно, что он будет подобен человеческому интеллекту. Но к чему это приведет, если появится нечто такое, что будет непонятно даже ученым и специалистам, с такой логикой, которая совершенно не соответствует человеческой логике?

Я нередко вспоминаю члена нашей Академии Наталью Петровну Бехтереву, одного из авторитетнейших ученых-исследователей проблем головного мозга. Я был в свое время с ней неплохо знаком. А потом перечитывал её воспоминания. Так вот, к концу своей жизни Наталья Петровна на основе своих многочисленных исследований мирового уровня пришла к выводу о непознаваемости человеческого мозга.

— И чем конкретно нам может помочь этот вывод уважаемой Натальи Нестеровой?

— Непознаваемость человеческого мозга, если взять на вооружение формулу Бехтеревой, вовсе не означает того, что не будет создан искусственный мозг, сопоставимый по своим возможностям с человеческим мозгом или даже превосходящим его. И такой искусственный мозг будет совершенно нечеловеческим. Над этим задумываются некоторые ученые и специалисты. Необходимо при разработках технологий ИИ постоянно иметь в виду определенные этические правила. На необходимость акцентирования внимания на своде этических правил в этом деле обращает высшее руководство России и ряда других стран. И нормы морали и этики должны быть трансформированы в конкретные технические нормы для технологий ИИ.

И, конечно, в военной сфере нужен ряд правил на использование технологий ИИ. Здесь важным было бы достижение определенных международно-правовых договоренностей. Но пока перспективы такого международного регулирования развития технологий ИИ, особенно в свете «гибридной войны», которую ведет Запад против России, выглядят весьма проблематично.

Звездные войны: не киношный вариант

— Милитаризация космоса — это научная фантастика, дело далекого будущего или то, что уже нас ждет уже в условном завтра или послезавтра?

— Милитаризация космоса в значительной степени уже состоялась. В околоземном пространстве на разных орбитах находится огромное количество аппаратов, которые либо работают для решения военных задач, либо являются средствами двойного назначения. На повестке дня при этом снова стоит вопрос об ударных средствах космического базирования. Рассмотрение этого вопроса уже не раз имело место в предыдущие десятилетия «космической эры». Сейчас мы имеем дело с очередной волной такого рода. Первая волна идей и проектов о размещении оружия в космосе имела место едва ли не в 1950-е годы. Позднее у нас имелся проект орбитальной пилотируемой космической станции военного назначения «Алмаз» с оснащением ее в том числе пушкой, разработанной конструкторским бюро Нудельмана.

В 1970–1980-е годы некоторые специалисты у нас считали, что американский пилотируемый корабль многоразового пользования «Шаттл» прежде всего может использоваться как ударное средство, которое способно наносить удары с низких орбит по наземным объектам, не говоря уже о поражении космических объектов. В 1970–1980-е годы и у нас, и у американцев довольно активно разрабатывались и различные средства противоспутниковой борьбы, в том числе наземного и воздушного базирования.

— Это мы уже говорим про эпоху Рейгана, правильно?

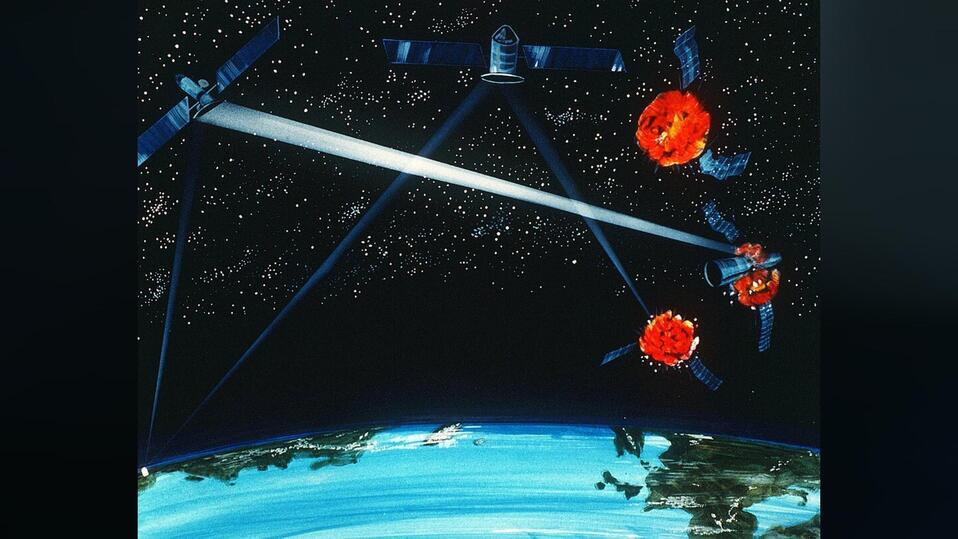

Да, самый большой импульс милитаризации космоса дал в свое время президент США Рональд Рейган, провозгласив с большой помпой свою знаменитую программу ПРО «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которую сенатор Эдвард Кеннеди с учетом особого акцента на оружие направленной энергии в этой программе, издевательски назвал «звездными войнами». И это название – по аналогии с известными фильмами Джорджа Лукаса – так к этой рейгановской программе и пристало.

Эта идея Рейгана сегодня возродилась в проекте Трампа «Золотой купол» – в проекте широкомасштабной противоракетной обороны с космическим эшелоном. Для Трампа, кстати, Рейган является едва ли не главным образцом для подражания. Напомню, что суть программы СОИ заключалась в создании научно-технической базы для развертывания в последующем космического эшелона противоракетной обороны. Разместив космические боевые станции на низких околоземных орбитах, планировалось поражать ракеты на разгонном участке, самом уязвимом участке, до их выхода на баллистическую траекторию. Тогда речь шла и о кинетическом оружии, и о различных видах лазерной техники: эксимерных лазерах, лазерах на свободных электронах, химических лазерах, рентгеновских лазерах. Результаты этой очень масштабной программы исследований и разработок оказались весьма скромными. США не вышли в то время даже на создание прототипов лазерного оружия, пригодного для задач стратегической ПРО.

— Снова задаю вопрос из одного слова: почему?

— Возможности лазерной техники в то время были на один-два порядка меньше того, что требовалось для создания таких прототипов. Но хайп, как сейчас говорят, в отношении прежде всего лазерных средств, был колоссальный. Не следует забывать о том, что реально в то время в США был сделан значительный задел под кинетические средства перехвата баллистических ракет с их потенциальным развертыванием на низких орбитах, а также под информационную составляющую противоракетной обороны. Но эти кинетические средства – малые ракеты-перехватчики, по ряду причин так и не были развернуты в космосе. В настоящее время и такого рода средствам, разумеется, на новейшей технологической основе снова обращено внимание администрацией Дональда Трампа в рамках проекта ПРО «Золотой купол». Сейчас, правда, о лазерных средствах поражения баллистических ракет речь идет в США в значительной меньшей мере, чем в 1980-е годы.

— Я слышал теорию о том, что главный реальный смысл рейгановской программы СОИ состоял в том, чтобы втянуть Советский Союз в гонку вооружений и подорвать мощь его экономики. Это действительно так?

— Каспар Уайнбергер, который на протяжении ряда лет занимал при Рейгане пост министра обороны и был одним из наиболее последовательных «ястребов», уже при администрации Клинтона признал это публично. То же самое мне в частной беседе подтвердил один из бывших помощников президента Рейгана по национальной безопасности. И первый министр обороны Клинтона Лес Эспин, который в свою бытность членом конгресса был ярым противником программы СОИ, решил провести специальное расследование. Мол, как же так: получается, что республиканцы во главе с Рейганом хотели одурачить не только Москву, но и американских налогоплательщиков. Но Лес Эспин скоропостижно умер от рака и расследование не состоялось.

Думаю, что такой замысел и у Рейгана, и у Уайнбергера действительно был. Но он не был основным. Основная идея Рейгана, очень плохо разбиравшегося в военно-технических проблемах, состояла в том, чтобы создать «противоракетный щит», который избавил бы Соединенные Штабы от состояния уязвимости перед лицом огромной ракетно-ядерной мощи Советского Союза. Реализация этой идеи вела бы к созданию односторонних преимуществ для США, неприемлемых для интересов безопасности СССР, для обеспечения нашей страной эффективного стратегического сдерживания.

— И как нам следует относится к «Золотому куполу» - как к очередной химере типа СОИ или как к чему-то, что, возможно, будет реализовано?

— «Золотой купол» — это задача исключительно большой технической сложности и предмет очень крупных бюджетных расходов. Хотя компания Илона Маска добилась радикального сокращение стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту, можно предположить, что реализация такой задачи будет связана и с иными значительными затратами. Это относится в том числе к очень значительной капиталоемкости всей информационной составляющей для системы ПРО. При этом, если Рейган ставил задачу потратить сначала годы на НИОКР, то Трамп в своем уникальном стиле хочет начать развертывание космического эшелона «Золотой купол» до конца своего нынешнего второго президентского срока. Что из этого получится? Сейчас имеются разные точки зрения на этот счет. Лично я считаю, что, некоторое – скорее всего чисто символическое – количество малых ракет-перехватчиков можно развернуть на тех или иных низких орбитах довольно быстро. Но для того, чтобы создать сколько-нибудь эффективный «противоракетный купол» - действительно «золотой», - потребуются годы. Разумеется, ни мы, ни китайцы не будем просто наблюдать за этим сложа руки. Полагаю, что для нейтрализации политико-военного эффекта такой американской ПРО многое могут сделать и другие менее значимые ядерные державы.

— Насколько реальную угрозу это представляет для нашего ядерного потенциала и для доктрины взаимного гарантированного уничтожения?

–– Вообще это достаточно крупный вопрос для обеспечения глобальной стратегической стабильности, это уже недавно отмечалось в совместном российско-китайском заявлении высших руководителей. У нас был в свое время очень важный опыт выработки так называемого асимметричного ответа на рейгановскую СОИ. Здесь большую роль сыграл выдающийся ученый-физик, академик Евгений Павлович Велихов, под руководством которого мне во взаимодействии с нашим Генштабом, Военно-промышленной комиссией при Совмине СССР и Оборонным отделом ЦК КПСС довелось работать в 1980-е годы над проблемами обеспечения стратегического сдерживания и стратегической стабильности. Велихов тогда был вице-президентом Академии наук и вел в ней всю оборонную проблематику.

В то время эта проблематика занимала до 60–70% усилий нашей Академии. Воплощением «в железе» многих проектов, связанных с «асимметричным ответом», мне довелось заниматься в Министерстве обороны, в Совете обороны и в Совете безопасности России. А суть этих формул и проектов состояла в том, чтобы разного рода средствами и способами обеспечить гарантированный прорыв плотной противоракетной обороны противника и одновременно повысить боевую устойчивость всей группировки наших стратегических ядерных сил, имея в виду потенциальные попытки США нанести по нам «обезоруживающий» удар, прикрывшись от нашего ответного удара «плотной» ПРО.

— И насколько подъемным для страны был такой вариант «ассиметричного ответа» в экономическом смысле?

— Экономическая составляющая «асимметричного ответа» состояла в том, чтобы весь комплекс наших мер по нейтрализации дестабилизирующего эффекта американской широкомасштабной ПРО был бы значительно менее затратным и не чрезмерно сложным с технологической точки зрения. Демонстрацией возможностей ответных нейтрализующих эффект ПРО мер нам было важно показать, что даже самыми масштабными усилиями в области ПРО Соединенным Штатам не удается добиться сколько-нибудь значимых преимуществ на СССР. И, думаю, нам тогда удалось это сделать, повлияв на то, что программа СОИ была к середине 1990-х годов тихо свернута и о ней практически не вспоминали вплоть до нынешнего момента.

— Сейчас задача страны состоит в том, чтобы повторить это достижение, – правильно я все понимаю?

— Да, примерно та же самая задача стоит и сейчас. Логика «асимметричного ответа» никуда не ушла. Формула «Золотого купола» повторяет в значительной степени логику «Стратегической оборонной инициативы». Да и сама программа СОИ в известной степени повторяла логику похожих американских проектов предыдущих десятилетий. Такие идеи периодически возникают в США потому, что они импонирует значительной части американского населения, которое не очень хорошо разбирается в тонкостях стратегического ядерного баланса, в целом в реальностях «ядерного века». Даже странно, что такой популист, как Трамп, выдвинул ее только недавно.

Но возвращаюсь к ответу на ваш вопрос. Раз есть сходство в логике «Стратегической оборонной инициативы» и логике «Золотого купола», то может быть есть и сходство в логике «асимметричного ответа» на эти инициативы со стороны России. Хотел бы заметить: принципиально важно то, что в последние годы мы успели осуществить масштабную модернизацию наших стратегических ядерных сил. Это очень большое достижение в обеспечении нашей национальной безопасности. Не могу не вспомнить, что одной из вех в этом направлении было рассмотрение, по моей инициативе, в июле 1998 года на заседании Совета безопасности долгосрочной политики России в ядерной сфере.

Тогда на основе наших предложений президентом Ельциным было принято решение развивать стратегическую ядерную триаду, ядерно-оружейный комплекс, нестратегическое ядерное оружие, систему предупреждения о ракетном нападении и ряд других элементов нашей системы стратегического сдерживания. Применительно к развитию нашей «триады» предполагались развитие возможностей по преодолению любой потенциальной ПРО противника и меры по повышению боевой устойчивости наших СЯС.

— Как скоро, по вашему мнению, мир увидит сцены из «Звездных войн»: один космический корабль атакует другой в космическом пространстве?

— При нынешнем уровне развития науки и технике к подобным картинам по-прежнему стоит относиться как к чему-то из фильмов Джорджа Лукаса или его идейных наследников. В том числе, надо помнить, что в космосе действуют совершенно другие законы механики, чем в воздушном пространстве. Маневрирование космических аппаратов имеет значительное больше ограничений, чем маневрирование самолетов. И у космических аппаратов очень ограничены запасы топлива, а любое изменение их орбиты требует больших энергозатрат. Много вопросов остается и относительно использования космическими аппаратами лазерного оружия в стиле фильмов Лукаса.

В свое время пилотируемый американский «челнок», который, как я уже сказал, некоторые наши специалисты записывали в ударные космические средства, на деле ударным средством не стал. Конечно, этот «челнок» нередко выводил на орбиту спутники военного и двойного назначения – связи, разведки, навигации. Но ударная функция у него отсутствовала. И связано это было в том числе с тем, что американские расчеты тогда показали неэффективность использования пилотируемого орбитального средства для нанесения ударов по Земле наземным целям, по сравнению с ракетными средствами наземного, морского и воздушного базирования. В последние годы США, а затем и Китай активно работают над непилотируемыми многоразовыми «челноками». Картина их применения в ударном варианте возможно будет выглядеть по-иному.

— А через сколько десятилетий может появиться военная база на Луне?

— Весь вопрос состоит в том, нужна ли она там вообще. Многие задачи, которые могла бы решать эта база – например, поражать спутники на околоземной орбите – гораздо проще и намного дешевле решать с поверхности Земли или с орбитальных космических аппаратов. Кроме того, пока вообще еще наличествует масса неопределенности относительно самой возможности организации постоянной базы на Луне, степени ее жизнеспособности.

Но соперничество в отношении Луны, в целом, продолжается и будет продолжаться. Я дружил с нашим великим космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым, с Виталием Ивановичем Севастьяновым, хорошо был знаком со многими другими космонавтами, включая нашего космонавта «номер два» Германа Ивановича Титова. По поручению президента советской Академии наук Анатолия Петровича Александрова, помогал нашим космонавтам создавать Международную организацию космонавтов и астронавтов. И они мне рассказывали о том, как они писали в Политбюро о своей готовности с величайшей долей риска лететь даже на гораздо менее отработанных аппаратах, чем это планировалось только для того, чтобы опередить американцев. Я думаю, что, если бы был бы жив величайший из великих Сергей Павлович Королёв, выпускник моего родного МВТУ имени Баумана, мы, наверное, были бы все-таки первыми на Луне.

Стук в двери ядерного клуба

— Сейчас в мире есть официальные ядерные державы в небольшом количестве и есть неофициальные ядерные державы - тоже в небольшом количестве. А как вы думаете, насколько это количество увеличится лет через 10–15?

— Отталкиваясь от моего практического опыта среднесрочного и долгосрочного прогнозирования в политико-военной сфере могу сказать, что вероятность появления новых ядерных держав всегда была и будет оставаться. Даже в 1990-е годы вне зависимости от взаимоотношений между Востоком и Западом Индия и Пакистан применительно к обладанию ядерным оружием жили в своей региональной геополитической системе координат. То, что произошло во взаимоотношениях СССР и США, РФ и США, почти никак не сказалось на их планах, устремлениях политических и военных элит и на их соответствующих реальных программах создания ядерного оружия.

Ранее, исходя из своего видения «особой жизни на Ближнем Востоке», ядерное оружие создал Израиль. К этому же, видимо, в определенный момент шел и Ирак. Такой весьма важный международно-правовой документ как Договор о нераспространение ядерного оружия 1968 года по-прежнему действует. Другое дело, что, как мы знаем из истории, он не всегда срабатывал, не всегда был адекватен текущим обстоятельствам. Но это не повод ставить на нем крест. С политико-военной точки зрения, степень управляемости всей системы мировой политики становится гораздо меньшей по мере увеличения числа ядерных держав.

— А хватит ли у нынешних официальных ядерных держав ресурсов, чтобы не допустить расширения этого клуба?

— Это лежит в значительной степени в области неизвестного. У выдающегося военного теоретика Клаузевица есть такое понятие, как – «туман войны». В данном случае можно сказать, что это «туман» будущей политико-военной обстановки. Многополярный мир, который формируется на наших глазах, характеризуется гораздо большими возможностями для многих государств, в том числе для государств второго или даже третьего уровня. И надо прилагать большие усилия, чтобы нарождающаяся полицентричная система мировой политики не характеризовалась бы также растущей «ядерной многополярностью».

Мы должны, например, очень внимательно следить за тем, как развивается отношение политической элиты Южной Кореи к ядерному оружию. При предыдущем президенте этой страны, которого недавно сместили, появились высказывания о том, что неплохо бы Сеулу обрести собственное ядерное оружие. Республика Корея обладает очень значительным научно-техническим потенциалом в этой сфере. Многое будет, конечно, зависеть в сфере нераспространения ядерного оружия от работы Совета Безопасности ООН, особенно от взаимодействия его пяти постоянных членов.

— А насколько, учитывая развитие науки и техники, державе среднего уровня сейчас проще создать ядерное оружие, чем, скажем, десять или двадцать лет тому назад?

— Ну да, есть такое расхожее мнение: все данные о том, как сконструировать и собрать атомную бомбу, есть в Интернете. Но это не более чем городская легенда. Для создания ядерного оружия по-прежнему, как и десятилетия тому назад, требуются очень сложные и тонкие технологии, огромные затраты, очень высокая научно-техническая база, которая создается годами и десятилетиями. Подавляющее число государств в мире такими возможностями по всему необходимому спектру не обладает. Но есть страны без ядерного оружия с высокоразвитой наукой и промышленностью в этой области, с атомной энергетикой. К ним, в частности, относятся Япония и отмеченная выше Южная Корея. Эти страны могут обрести ядерное оружие при принятии соответствующих политических решений в весьма сжатые сроки.

Скажу еще об одном. Далеко не всегда в политических элитах тех государств, которые считаются кандидатами на вхождение в неофициальный ядерный клуб, действительно есть желание приобрести ядерное оружие. Ядерное оружие — это не только статус и не только средство обеспечение своей безопасности. Это еще и большие риски, большие экономические издержки, которые не заканчиваются в момент создания оружия. Обладание ядерным оружием требует поддержания значительной инфраструктуры, специальных систем управления и так далее. В общем, это очень крупный вопрос. Легко он не решается.

— А если ориентироваться только на технические, финансовые и экономические возможности, сколько сейчас в мире держав среднего уровня, способных создать ядерное оружие?

— Я специально в последнее время этим не занимался. Но думаю, что явно больше пяти, но меньше десяти.

Из досье «МК»:

Андрей Кокошин занимал должность первого заместителя министра обороны России в 1992–1997 годах. В этот период во многом благодаря деятельности Кокошина был создан широкий спектр систем, вооружений, обеспечивающих современную военную мощь России. Среди них и стратегические ядерные вооружения и обычные средства вооруженной борьбы для всех видов Вооруженных сил и родов войск. В их числе, например, ракетные комплексы «Искандер», бомбардировщик Су-34, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь», крылатые ракеты большой дальности Х-101 и Х-102, комплексы радиоэлектронной борьбы, космическая навигационная система ГЛОНАСС и многое другое.

Сегодня Андрей Кокошин является директором Института перспективных стратегических исследований Высшей школы экономики и заведующим кафедрой международной безопасности факультета мировой политики МГУ. Он также возглавляет Комитет по проблемам стратегического планирования Научно-экспертного совета Совета безопасности РФ. Активно занимается исследованием актуальных и перспективных военно-политических и военно-технических проблем национальной безопасности России, а также военно-историческими изысканиями. Автор более 200 научных трудов.