Сегодня мир узнал имя лауреатов очередной, 118-й Нобелевской премии по физике. Физика – одна из двух номинаций, где имеются дважды лауреаты (Джон Бардин сумел получить премию два раза в одной и той же номинации), а разброс возрастов – самый большой (Поль Брэгг добился «нобелевки» в 25 лет, а Артур Ашкин – аж в 96), при этом всего среди лауреатов – всего пять женщин (до недавнего времени было вообще две).

В этом году 228, 229 и 230-м лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Они сумели показать, что и на макроуровне можно наблюдать квантовые эффекты – и разделят между собой 11 миллионов шведских крон. Эти физики сумели сделать, кажется, невозможное: показать, что квантовые эффекты можно наблюдать и на макроуровне: большие системы из миллиардов частиц могут туннелировать, подобно отдельным квантовым частицам, и такая система способна поглощать и извлекать энергию строго порциями определенной величины. Но – обо всем по порядку.

История квантовой физики традиционно берет свое начало с немецкого ученого Макса Планка, которого родные отговаривали идти в физику, потому что там «все открыто». Планк согласился на спокойную и ни на что не претендующую научную работу и решил разобраться с деталями теплового излучения абсолютно черного тела. И в результате показал, что оно излучает электромагнитные волны определенными порциями – квантами. И никак иначе. Началась эпоха квантовой физики с квантовыми эффектами, которые совершенно непонятны на интуитивном уровне, сформировавшемся в привычном нам макромире.

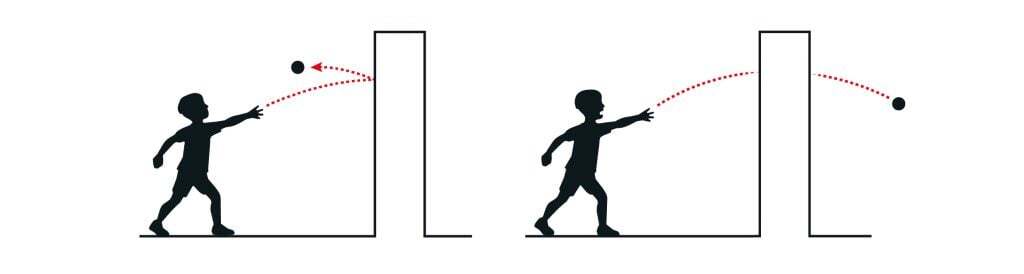

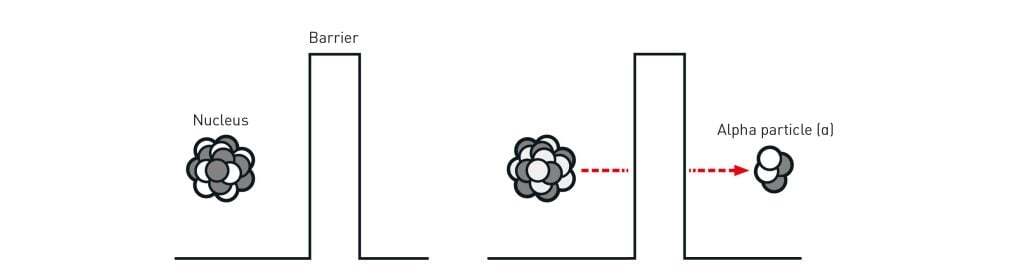

Например, мы можем сколько угодно раз бросать теннисный мячик в кирпичную стену, зная, что он всякий раз отскочит назад. Но в квантовом мире частица может внезапно и непредсказуемо пройти сквозь подобный барьер. Такой эффект называется туннельным эффектом. В 1928 году эмигрировавший в США одессит Георгий Гамов показал, что именно из-за туннельного эффекта ядра тяжелых элементов иногда распадаются: внутри ядра два протона и два нейтрона образуют обособленную альфа-частицу, которая туннелирует сквозь удерживающие его в ядре силы, ядро превращается в ядро другого элемента и дальше распадается.

Но почему же, скажем, электрон – может туннелировать, а мячик – нет? Дело в том, что мячик состоит из множества частиц, и они все ведут себя непредсказуемо. И вероятность одновременного туннелирования всех частиц, составляющих мячик, сквозь бетонную стену, равна нулю.

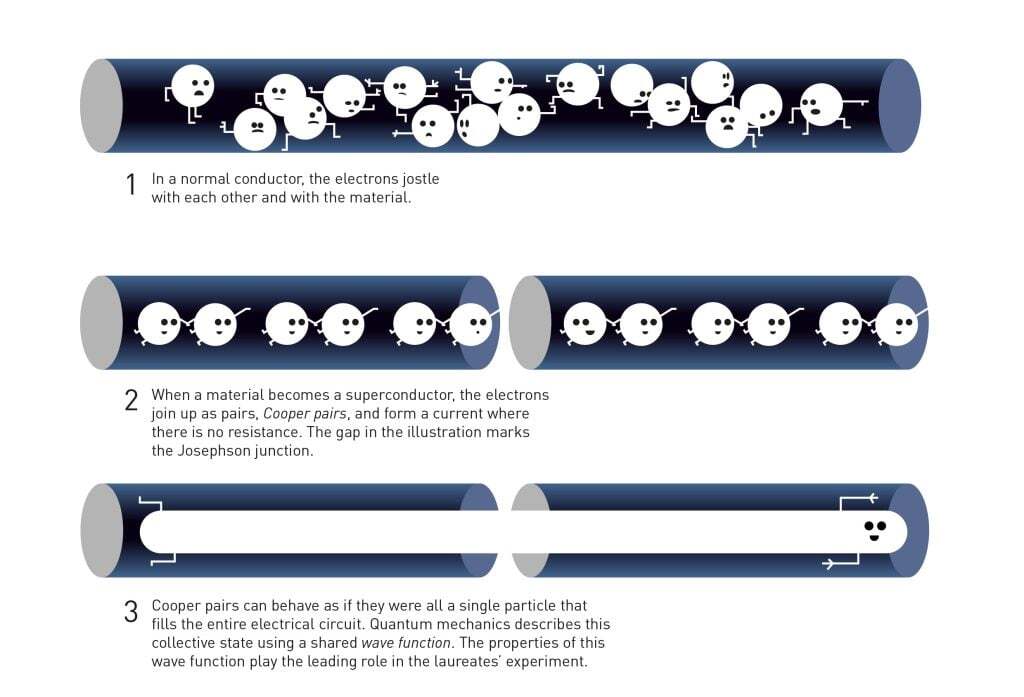

Еще один квантовый эффект – это сверхпроводимость. Как показали Леон Купер, Джон Бардин (тот самый дважды лауреат) и Роберт Шриффер (нобелевская премия 1972 года), в сверхпроводнике электроны объединяются в куперовские пары и «теряют свою индивидуальность», в результате они могут перемещаться по проводнику без потери энергии. Так появилась БКШ-теория сверхпроводимости.

Чуть позже самый знаменитый валлийский физик, Брайен Джозефсон, показал (кстати, будучи еще студентом), что если взять два сверхпроводящих слоя, разделив их перемычкой толщиной в несколько атомов, то эти слои будут вести себя как единая система. Оказалось, что ток может течь через изолятор и при отсутствии разности потенциалов между двумя проводниками (стационарный эффект Джозефсона). Это возможно благодаря туннелированию куперовских пар через такой барьер. Это позволило уже использовать квантовые эффекты на практике (например, измерять изменения магнитного поля с высокой точностью, SQUID-датчики), а Джозефсону принесло Нобелевскую премию 1973 года.

Такое долгое предисловие нам важно для того, чтобы понять работы наших лауреатов, сделанные еще в 1980-х годах.

Джон Кларк был профессором Калифорнийского университета в Беркли, США, куда переехал после получения докторской степени в Кембриджском университете, Великобритания, в 1968 году. Там он создал свою исследовательскую группу и специализировался на изучении различных явлений с использованием сверхпроводников и джозефсоновских переходов.

К середине 1980-х годов Мишель Деворе присоединился к исследовательской группе Джона Кларка в качестве постдока после получения докторской степени в Париже. В эту группу также входил аспирант Джон Мартинис. Вместе они поставили перед собой задачу продемонстрировать макроскопическое квантовое туннелирование. Раз уж показано, что туннелируют пары электронов или целые альфа-частицы, то почему бы не попытаться туннелировать большее количество частиц. Тем более, что возможность макроскопического туннелирования показал Энтони Легетт (автор теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести гелия-3 и лауреат Нобелевской премии 2003 года совместно с Алексеем Абрикосовым и Виталием Гинзбургом).

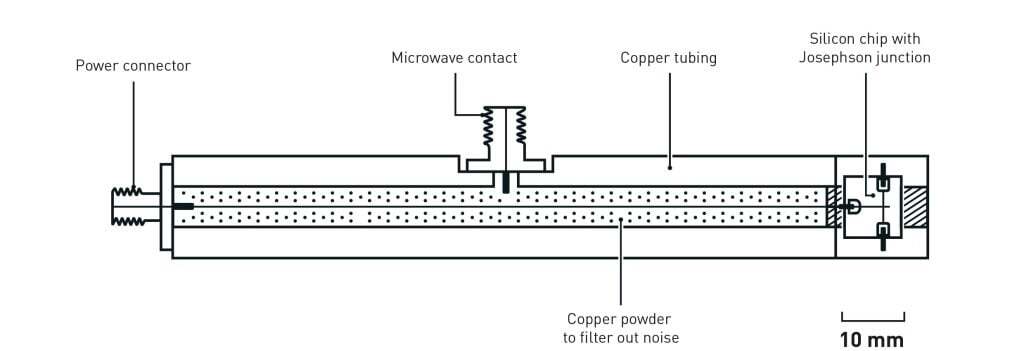

В 1984-1985 годах лаураты 2025 года провели серию экспериментов, в которых постарались показать квантовые эффекты на макроуровне. Они создали электрическую цепь с двумя сверхпроводниками, разделенными джозефсоновским переходом.

А затем подавали слабый ток – и смотрели, что будет дальше. Как и ожидалось, напряжение на джозефсоновском переходе изначально было нулевым. Это связано с тем, что волновая функция системы находится в состоянии, при котором напряжение не возникает. Однако затем напряжение появлялось.

Затем авторы изучали, сколько времени требуется системе, чтобы выйти из этого состояния и создать напряжение. Поскольку квантовая механика включает в себя элемент случайности, учёные провели множество измерений и представили их результаты в виде графиков, по которым можно было определить продолжительность состояния с нулевым напряжением.

Большое количество экспериментов показало две важные вещи: в сверхпроводящей цепи, насчитывающей миллиарды куперовских пар, все эти пары ведут себя как единая квантовая частица, которая описывается волновой функцией, может туннелировать и поглощает и испускает энергию квантами: лауреаты подавали в состояние нулевого напряжения микроволны разной длины, и какие-то из них поглощались, поднимая всю систему на более высокий энергетический уровень, а какие-то – нет. Мы увидели макроскопическое туннелирование и квантование.

Есть ли у этого открытия практическое применение? Безусловно. Нобелевский комитет описывает его как создание огромного, но одного атома (квантовой частицы) с кабелями и разъемами, и использовать квантовые свойства для разных приложений. К слову, в квантовых компьютерах этот эффект тоже используется. Так что будущее у работ Кларка, Деворе и Мартиниса только начинается.