Физики провели идеализированную версию знаменитого двухщелевого опыта

В Массачусетском технологическом институте (MIT) провели идеализированную версию одного из самых известных экспериментов в квантовой физике. Результаты с атомарной точностью подтвердили двойственную, но неуловимую природу света, а также показали, в чем ошибался Альберт Эйнштейн.

Эксперимент с двумя щелями, впервые проведенный в 1801 году британским ученым Томасом Юнгом, сегодня известен, пожалуй, всем. Он удивительно наглядно демонстрирует странную реальность: свет существует одновременно и как частица, и как волна. Что еще удивительнее, эту двойственность невозможно наблюдать одновременно: если свет проявляет себя как частица, его волновая природа мгновенно исчезает, и наоборот.

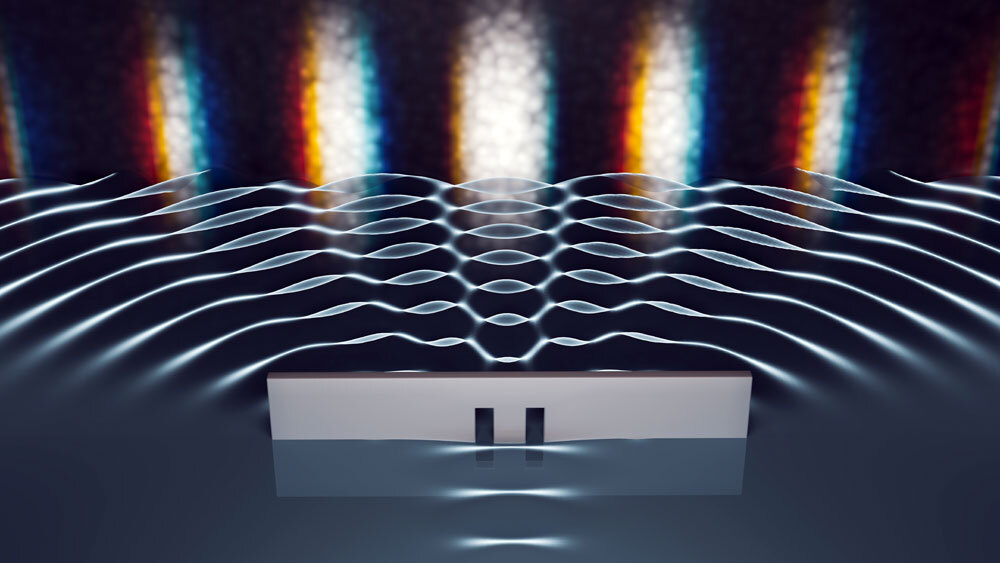

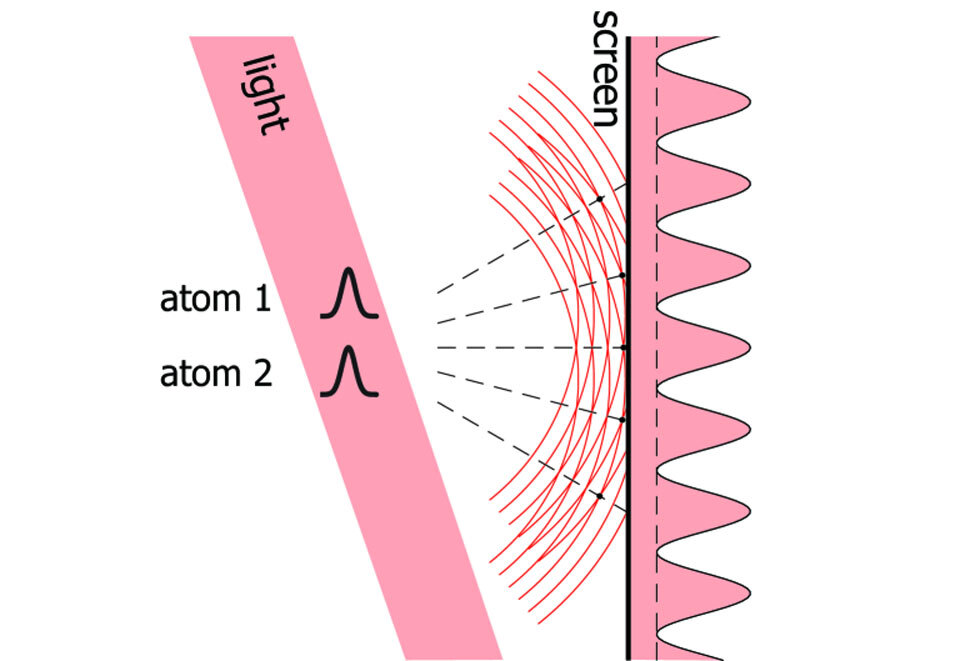

В оригинальном эксперименте света пропускают через две параллельные щели и наблюдают за его отражением на экране. Там возникают чередующиеся светлые и темные полосы — интерференционная картина, указывающая на волновые свойства света. Однако при попытке измерить, через какую щель проходит свет, он ведет себя как частица, и интерференционная картина исчезает.

Сегодня двухщелевой опыт изучают в школах как простой способ проиллюстрировать фундаментальный принцип квантовой механики: все физические объекты, включая свет, — это одновременно и частицы, и волны.

Почти столетие назад этот эксперимент стал предметом дружеских дебатов между физиками Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором. Эйнштейн утверждал, что фотон, проходя сквозь щель, может оказывать на нее слабое воздействие — подобно тому, как листья колышутся от взмахов крыльев пролетевшей мимо птицы. Физик предположил, что можно зафиксировать силу этого воздействия и одновременно наблюдать интерференционную картину, тем самым уловив и частицу, и волну. В ответ Бор применил принцип квантовой неопределенности и показал, что обнаружение пути фотона разрушит интерференционную картину.

С тех пор ученые провели множество вариаций эксперимента с двумя щелями, и все они в той или иной степени подтвердили правоту Бора. Теперь физики из MIT выполнили самую «идеализированную» версию двухщелевого опыта на сегодняшний день. Их подход сводит эксперимент к квантовой сути: в качестве щелей применены отдельные атомы, а лучи света настолько слабы, что каждый атом рассеивает не более одного фотона. Подготавливая атомы в разных квантовых состояниях, можно изменять информацию, которую они получают о пути фотонов.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Они подтвердили предсказания квантовой теории: чем больше информации получено о пути (т. е. о природе частицы) света, тем менее выражена интерференционная картина. Эксперимент показал, в чем ошибся Эйнштейн: каждый раз, когда атом «встречается» с проходящим фотоном, волновая интерференция уменьшается.

Ультрахолодные и точно настроенные

Группа Кеттерле в MIT работает с атомами и молекулами, которые охлаждаются до температур, близких к абсолютному нулю, и удерживаются лазерным светом. В таких ультрахолодных и точно настроенных системах проявляются квантовые явления, возникающие только на уровне отдельных атомов.

В новом исследовании атомы остудили до почти до абсолютного нуля. С помощью лазерных лучей их выстроили в кристаллическую решетку, в которой каждый атом достаточно далеко от других, чтобы считаться изолированным. 10 000 таких атомов давали более четкий сигнал по сравнению с одним или двумя.

Экспериментаторы предположили, что, пропуская слабый луч света через эти атомы, они смогут наблюдать, как отдельный фотон рассеивается на двух соседних атомах — как волна или как частица — аналогично тому, как в оригинальном эксперименте свет проходит через две щели.

«То, что мы сделали, можно считать новой вариацией эксперимента с двумя щелями, — объясняет Кеттерле. — Эти отдельные атомы — самые маленькие щели, которые только можно создать».

Регулировка размытия

Работа с отдельными фотонами потребовала многократного повторения эксперимента и использования сверхчувствительного детектора для записи картины рассеянного света. По интенсивности обнаруженного света исследователи могли определить, вел себя свет как частица или как волна.

Особый интерес представляла ситуация, когда половина фотонов проявляла волновые свойства, а другая половина — корпускулярные. Этого удалось добиться, регулируя «размытость» атомов, то есть неопределенность их положения. В эксперименте каждый из 10 000 атомов удерживался лазерным лучом, силу которого можно было изменять. Чем слабее удерживался атом — тем более «размытым» становился. Чем более размытым был атом, тем легче он «встречался» с фотоном и фиксировал его путь. Таким образом, увеличивая размытость атома, ученые повышали вероятность проявления фотоном свойств частицы. Наблюдения полностью соответствовали теоретическим предсказаниям.

Без пружин

В своем эксперименте команда проверила идею Эйнштейна о том, как можно отследить путь фотона. Концептуально, если каждую щель представить как тонкий лист бумаги, подвешенный на пружине, фотон, проходящий через щель, должен породить измеримое колебание такой пружины, что указывало бы на его корпускулярную природу. Предыдущие реализации эксперимента использовали такой «пружиноподобный» элемент.

Кеттерле и его коллеги смогли провести эксперимент без пружин. Изначально атомы удерживались лазерным светом, согласно концепции Эйнштейна. Исследователи предположили, что если убрать «пружину» и наблюдать тот же эффект, это докажет, что пружина не влияет на корпускулярно-волновой дуализм.

Так и вышло. В нескольких сериях экспериментов они отключали лазер, удерживающий атомы, и быстро проводили измерения в течение миллионной доли секунды, прежде чем атомы становились более размытыми и падали под действием гравитации. В этот короткий промежуток времени атомы фактически парили в свободном состоянии. И в этот момент наблюдался тот же эффект: фотон не может проявлять волновую и корпускулярную природу одновременно.

«Во многих описаниях пружины играют важную роль. Но мы показали, что здесь они не имеют значения — важна только размытость атомов. Поэтому необходимо использовать более глубокое описание, основанное на квантовых корреляциях между фотонами и атомами», — подчеркивает физик Виталий Федосеев.

В ознаменование 100-летия квантовой механики ООН объявила 2025-й Международным годом квантовой науки и технологии. Дискуссия между Бором и Эйнштейном об эксперименте с двумя щелями произошла всего двумя годами позже.

«Замечательное совпадение, что мы смогли прояснить этот исторический спор в тот же год, когда отмечаем достижения квантовой физики», — заметил соавтор исследования Ю-Кун Лу.

Один и тот же фотон поймали в двух местах одновременно

Свет впервые превратили в «сверхтвердое» состояние

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram