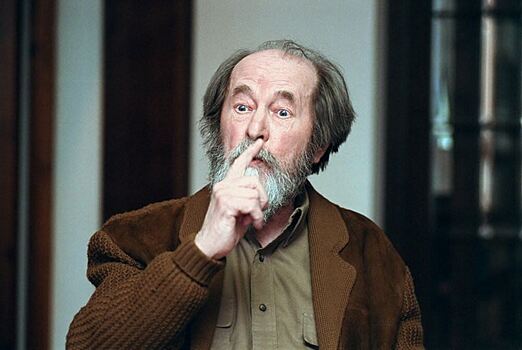

Четыре февраля Александра Солженицына. Судьба «иноагента» и «экстремиста»

В последние 50 лет прогресс сыграл с нами злую шутку. В 1970-е годы для того, чтобы твоя страна хорошенько «пнула тебя сапожищем», отправив в тюрьму либо изгнав в «треклятые капиталистические дали», нужно было иметь послужной список Александра Солженицына.

В 2020-е достаточно поставить лайк, сделать репост, взорвать здание «конторы» в компьютерной игре, оголить афедрон на фоне церкви или перейти дорогу «не тем людям». Эти люди придут и найдут в твоём доме (кармане, компьютере, смартфоне) «то, чего ты туда не клал» — совсем как в главе первой «Архипелага Гулага» — летописи о «механиках арестных эпидемий» ХХ века, традиции которых бережно унаследовали преемники.

Великий русский и несоветский писатель Александр Солженицын прошёл войну, получив погоны капитана артиллерии, а вдогонку – 8 лет лагерей и вечную ссылку. Срок дали в победном 1945-м за непочтительное высказывание о товарище Сталине, которого капитан Солженицын в переписке с Николаем Виткевичем презрительно назвал «паханом». Военные цензоры, обстоятельно изучившие письмо, думали коротко:

«Погоны долой и на Лубянку»

Затем нужно было выстоять в «Новом Иерусалиме» (так издевательски назывался лагерь), Степлаге, Дальлаге в Экибастузе. Выносить в себе «Один день Ивана Денисовича» (которых, как известно, в судьбе прославленного сидельца было три тысячи шестьсот пятьдесят три + 3 лишних дня за проклятые високосные годы). Создать бесценный мануал выживания побывавшего в плену зэка, не дающего замёрзнуть спрятанной под ватником корке хлеба, чтобы вечером выскрести ею из миски бесценные крохи овсяной каши на воде. Ложкой, как ни старайся, не выскребешь дочиста.

Задача стояла непростая. Заложить эти мысли – краеугольные и спасительные камни думающего человека того (и, увы, нашего) времени:

«Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят»

Зафиксировать в памяти сотни имён тех, с кем довелось окоченевшими от холода руками класть кирпичи в «Соцгородке» (в чистом поле при -40, так как от работ освобождают при -41), выискивать жадно в баландах рыбьи глаза — источник спасительного фосфора, сиживать по десять суток в карцерах «без выхода», зная, что это смертельный удар по здоровью, и провожать глазами тех строптивых или просто зазевавшихся, не нарочно оступившихся которые уходили «на подольше». Провожать, зная, что 15 суток — это, конечно, смерть.

Выйти с надеждой на счастливую жизнь в 1953-м — аккурат 13 февраля! — за считанные дни до того, как у себя на даче, в луже мочи, под взглядами замерших от ужаса и любопытства соратников, соблюдавших почтительную дистанцию и не допускавших врача, испустил к радости миллионов обитателей ГУЛАГа свой смрадный дух «пахан».

Потерять эту надежду, приобретя рак. И вновь обрести, не зная, что судьбой отпущено еще долгих 55 лет. Дожить до XXII съезда партии, уже будучи немолодым (43 года) человеком. Предложить свою «пещерную машинопись» в журнал «Новый мир», ожидая – почти наверняка! – нового ареста и ссылки.

И – было или не было? – рыдать слезами счастливой радости, прочитав о своем «Иване Денисовиче» слова:

«Литературное чудо»

Так восхищённо в своих рецензиях называли повествование о крестьянине Иване Денисовиче Корней Чуковский, Константин Симонов, Константин Паустовский и Самуил Маршак. Но лучше Анны Ахматовой рецензии ещё не дал никто. Всего одна строка:

«Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый из 200 млн граждан СССР»

Выучив в школах вместо «Буря мглою небо кроет» «Ивана Денисовича», мы сегодня жили бы в другой стране? Нет. Многовековое рабство и не изменившееся сознание среднестатистического жителя после 1861 года просто не позволили бы нам жить не в тоталитарном обществе — это наша карма.

Но мы (говоря «мы», я, в первую очередь, говорю о думающей интеллигенции — другие сегодня не под ударом), по меньшей мере, были бы лучше подготовлены к судьбе. Имели бы возможность лучше понимать, что любой виток живительной демократии в России сменяется витком лютых репрессий.

Мы могли бы сразу объяснять детям: «Сынок, я отсидел за «экстремизм» и «реабилитацию». — «Папа, я тоже вырасту и обязательно отсижу!».

«Отсидеть сегодня», как «отслужить вчера», — обязанность и долг каждого уважающего себя человека. Ведь не хочется же верить, что никогда не наступят эти благословенные времена, и обычный кадровик, принимая тебя на работу учителем математики или русского языка в школе, как принимали Солженицына когда-то после ссылок и лагерей, не спросит:

«А вы, гражданин, сидели в 2020-е?.. Ах вот как… Не сидели. Что же? Язык прикусили и под одеяло? Ясненько. Знаете, мы с директором подумаем и, если что, перезвоним».

А тогда, аккурат 60 лет назад, в 1962-м, все, кто заучивал наизусть «Один день Ивана Денисовича», ставшего не просто литературной сенсацией, а границей между миром репрессий Сталина и миром оттепели Хрущева, все – Чуковский, Симонов, Паустовский, Маршак, Ахматова – сидели и ждали:

Что скажет Никита Сергеевич, без отмашки которого публиковать такое — просто самоубийство даже в «оттепель»?

Хрущев готовился к очередному витку развенчания культа личности. И это был тот чудесный момент, который бывает в жизни далеко не каждого человека. Солженицын не просто оказался в нужное время и в нужном месте. Этим нужным местом была Россия, а этим временем был 1962-й.

«Иван Денисович» товарищу Хрущёву очень даже пригодился для развенчания культа личности «пахана»

— Да как же он не показал протест крестьянина в лагере?! – спросил Валентин Катаев, встретив на следующий день Корнея Чуковского, лоббировавшего (как сказали бы сегодня) публикацию «Ивана Денисовича».

— Валя, а ты в сталинские годы, под своим одеялом, много протестовал против режима? – поинтересовался Чуковский.

И взгляд Вали, слагавшего, как писал потом в своих записях Чуковский, «рабьи гимны», померк. Ведь он, как и директор школы с кадровиком из нашего приведённого выше примера «умозрительного будущего», не протестовали. Потому и стали кадровиком и директором. И не протестовал сам герой повести — крестьянин Иван Денисович, напротив, клал свои кирпичи в «Соцгородке» ровнёхонько с нужным слоем цемента.

Знал. Если не класть, то этими самыми кирпичами в карцере будешь опорожняться все выписанные тебе надзирателем 15 суток. Потому повесть смотрится спустя столько лет, как мануал выживания, а не героический памфлет а-ля «Побег из Шоушенка».

Со щенячьей тоской смотришь в этот 1962-й, когда Солженицына не просто опубликовали, но дали ему, 44-летнему, запоздалую путёвку в жизнь. Ведь было же в нашей замечательной стране общество, которое застало эти ночи в ожидании «черного воронка», шагов по лестнице и стука в дверь. Были люди, которые наелись власти тирана досыта. Они знали: писатель не врёт, даже если властные прикорытники называют его лжецом и «литературным власовцем».

Зачем Солженицын клевещет, «прослаивает страницы его произведений неправдой», что, дескать, сотрудники НКВД, вошедшие с обыском к машинисту паровоза Иношину в комнату, где стоял гробик с тельцем его умершего ребёнка, выбросили его из гроба?! Что – прям перевернули, и ребёнок упал на пол? Нет ведь. Взяли, аккуратно выложили и обыскали. Зачем врать?!

Так хочется жить в феврале Солженицына 1953-го, когда после долгих лет ужаса, получаешь свободу в подарок и каждой клеткой тела чувствуешь её ценность.

Так хочется жить в феврале Солженицына 1957-го, когда его знакомили с решением Военной коллегии Верховного суда СССР, и перед глазами всё прыгала, никак не хотела останавливаться строка, «реабилитирован в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

И особенно хочется жить в феврале Солженицына 1967-го, когда был закончен «Архипелаг Гулаг» — летопись удивительной страны ГУЛАГ (цитата) «…с географией, разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент». Это наша с вами страна.

Но мы живём в другом феврале Солженицына. В феврале 1974-го. История —знатная путана! — сделала очередной финт ушами. И на смену Хрущеву пришёл Брежнев. А на смену признанию — опала. И помимо Брежнева, предлагавшего просто отправить Солженицына в ссылку, пришёл Андропов, сказавший, что в ссылке Солженицын будет стократ опаснее. Он был спасительно прав.

Поэтому день 12 февраля 1974 года у Александра Исаевича был таким, каким описывала его супруга Наталья Солженицына в одном из своих интервью:

«Мы были готовы к репрессиям, насколько живое человеческое существо может быть готово к плохому концу»

Звонок в дверь. Александр и Наталья смотрели друг в другу, уже понимая, кто наведался к ним «в гости». После публикации «Архипелага Гулага», четко давшего понять, что зверства сотрудников НКВД в 1920-1950-е годы были таковы, что их коллеги в Вильгельмштрассе в 40-е лишь нервно покуривали в форточку трофейный «Camel», ничем хорошим закончиться не могло.

Солженицыну был 55. А его маленькому сыну всего 5 месяцев. До ареста он успел с ним погулять на улице. В дверь стучали всё настойчивее, а Наталья не открывала и не открывала. Понимала, что придётся открыть. Но ждала, сколько могла, стараясь законсервировать в памяти и сердце эти бесценные последние секунды.

Цепочка слетела от резкого рывка. Их было восемь. «Вы сейчас поедете с нами». Все вещи (теплый свитер, бельё, зубная щетка) уже были сложены, но – вот беда – не было сумки. И Наталья вывернула спортивную сумку старшего сына, сложив вещи мужа в неё. Наступило время прощания. В реальности или в кино, прощаясь навсегда или надолго, мы говорим жёнам одни и те же слова:

«Береги детей»

Солженицыны не знали, какая именно кара предусмотрена советской властью для Александра Исаевича. Уже вовсю работала карательная психиатрия, и это могла быть больница. Уже не осталось ни следа от оттепели, и могли быть годы тюрьмы или ссылки. Но было всего лишь лишение гражданства, депортация в ФРГ. И Александр чудесным образом позвонил Наталье в ночь с 13 на 14 февраля из Кёльна.

Они встретились только через 6 недель, когда Александр уже начал свою жизнь изгнанника (как сказали бы сегодня – «иноагента» и «экстремиста»). Но до этого Наталья сходила в ОВИР, где её попытались отговорить от получения выездной визы:

«Вы лишаете детей Родины!» - патетически воздел руки гэбэшный службист. – «И обрекаете себя на жизнь с антисоветчиком».

Как же смешны, наверное, были эти пассы! Будто человек в погонах, сидевший по ту сторону стола, и впрямь верил, что пятимесячному малышу репрессивная Родина нужна больше родного отца.

Наталья свидетельствовала, что Александр Солженицын всегда верил: он вернётся. И вернулся. Это удивительный сюжет!

В концовках книг и фильмов возвращение на Родину всегда бывает счастливым. Но здесь налицо трагедия. Радостно, что Александр Солженицын не дожил до нашего времени. До тех лет, когда его вновь всё чаще и чаще именуют «литературным власовцем», льющим воду на мельницу Запада, а те, кто открывает нам зверства отечественной пенитенциарной системы (речь, в первую очередь, о создателях проекта Gulagu.net) вынуждены искать убежища на чужбине, чтобы спасти свободу и жизнь.

Такая история. Мерзкая по сути.