У диких родственников картофеля обнаружили новый инструмент устойчивости к фитофторозу

Во всем мире для борьбы с фитофторозом картофеля (Phytophthora infestans) используется огромное количество средств защиты растений, и чтобы это изменить, необходимо лучше понять механизмы устойчивости картофеля. Исследователи из Вагенингенского университета вместе с коллегами из Германии и Великобритании сделали важное открытие, опубликовав его в известном научном журнале Science.

«Между растением картофеля и фитофторой идет непрерывная «гонка вооружений». Растение яростно защищается. Вторжение гриба (на самом деле оомицета) немедленно вызывает ряд защитных реакций, таких как контролируемое отмирание части листа, с целью остановить распространение болезни. Однако фитофтора способна многократно обходить эту защиту посредством мутации. В любом случае, первое, что нужно сделать растению для защиты, - распознать возбудителя при помощи рецепторов, своего рода антенн. Рецепторы связывают крошечные кусочки белка Phytophthora, что является сигналом о начале вторжения, следовательно, запускаются защитные реакции. Поэтому очень важно, чтобы растение действительно могло обнаружить болезнь и имело нужные рецепторы для активации своей защиты», - рассказывает Вивиан Влишоуверс, специалист по растениям из Вагенингенского университета (WUR).

Эти рецепторы расположены либо внутри, либо снаружи растения. Рецепторы внутри клетки кодируются специфическими генами R (R означает устойчивость), и селекционеры картофеля пользуются этим. Они создают устойчивые сорта, отбирая гены R. Однако проблема в том, что фитофторе удается преодолевать это сопротивление снова и снова.

«Гораздо меньше известно о рецепторах снаружи, на поверхности клетки, рецепторах PRR. Эти рецепторы управляют более общими иммунными реакциями», - говорит Влишоуверс.

Селекционеры растений в настоящее время сосредотачивают свое внимание на R-генах, но необходимы более фундаментальные исследования, чтобы получить возможность извлечь выгоду из менее специфичных защитных реакций PRR.

С этой целью эксперты WUR сотрудничают с коллегами из Тюбингенского университета (Германия) и лабораторией Сейнсбери в Норидже (Великобритания)

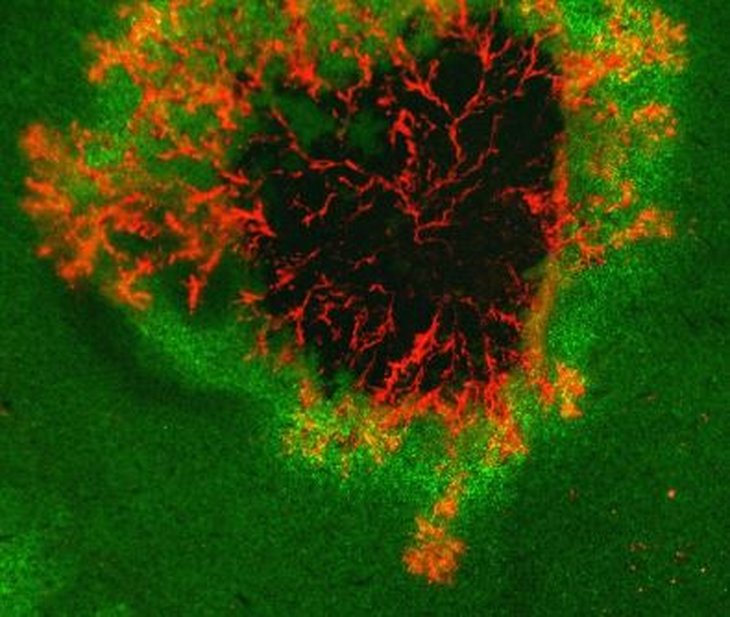

Возбудитель фитофтороза на листе. (Фото: Себастьян Шорнак / Лаборатория Сейнсбери).

Влишоуверс говорит: «Мы изучаем особый тип рецептора PRR, называемый PERU (ПЕРУ). Он связывает специальный фрагмент белка фитофторы, Pep-13, который заставляет растение картофеля распознавать болезнь. Обычно предполагалось, что рецепторы PRR практически не изменяются с течением времени (хорошо известный пример — очень стабильный рецептор, распознающий жгутики бактерий). Но мы обнаружили, что PERU на самом деле демонстрирует динамическую эволюцию и меняется гораздо быстрее, чем более известные рецепторы PRR. Это совершенно новое открытие».

По словам руководителя совместного исследования Торстена Нюрнбергера из Центра молекулярной биологии растений (ZMBP) Тюбингенского университета, результаты исследования показывают, что эволюция иммунных рецепторов на поверхности клеток растений (рецепторов PRR) гораздо сложнее, чем ученые раньше думали: «Существует не одна версия этого рецептора, а несколько вариантов, которые могут распознавать разные связывающие молекулы, в том числе белки фитофторы».

«Некоторые виды дикого картофеля имеют вариации ПЕРУ. Эти растения есть в нашей коллекции, и мы можем, так сказать, оглянуться назад во времени, чтобы узнать, как они развивались. Рецептор называется ПЕРУ, что означает рецепторную единицу Pep-13. Но, конечно, это также относится к стране происхождения. Более того, первый автор статьи в журнале Science, аспирант Йерис Торрес Аскурра, сама родои из Перу», - говорит Влишоуверс.

Это понимание этого типа рецепторов (а за ним, несомненно, последуют и другие) прокладывает путь к устойчивому картофелю будущего. Такой картофель будет иметь специфические гены устойчивости, а также усиленные общие защитные реакции.

«Раньше селекционеры фокусировались на R-генах. Однако сопротивление, которое они оказывают, постоянно подавляется. Изучая, как виды дикого картофеля выживают в среде, где их постоянно атакуют болезни, мы можем выяснить, какие механизмы они используют, а затем внедрить эти механизмы в наши культурные сорта картофеля», - заключает Влишоуверс.

(Источник: Wageningen University & Research. Заглавное фото: Дмитрий Лукьянов, AgroXXI.ru).

Интересна тема? Подпишитесь на наши новости в ДЗЕН | Канал в Telegram | Группа Вконтакте | Дзен.новости.