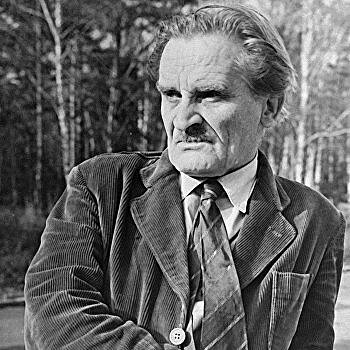

День в истории. 3 марта: в Елисаветграде родился автор «Трех толстяков»

«Значит, нужные книги ты в детстве читал!» Трёхлетним его перевезли в Одессу. Кто знает, останься семья в Елисаветграде и поступи Ежи в местную гимназию, какая бы его ждала судьба. Мог бы стать классиком родной литературы, как бессменный председатель польского союза писателей Ярослав Ивашкевич, который был старше Олеши на пять лет. Или украинским литератором, как изгнанный оттуда ранее Владимир Винниченко или драматург Марк Кропивницкий, чье имя после декоммунизации 2016 г. носит город. Или революционером, как другой знаменитый елисаветградский недоучка Гершон Радомысльский, известный как товарищ Зиновьев, чье имя город носил с 1924 по 1934 г. до того, как переименоваться в честь товарища Кирова. Но Олеша стал тем, кем стал, — русским писателем, вышедшим из Одессы. «Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи — вот все мое восприятие города, где я родился», — вспоминал позднее сам Олеша. Вот как описал семью Олеши его друг Валентин Катаев в романе-ребусе «Алмазный мой венец», Ежи Карлович скрыт под словом «ключик»: «Ключик, — говорю я, — родился вопреки укоренившемуся мнению не в Одессе, а в Елисаветграде, в семье польского — точнее литовского — дворянина, проигравшего в карты свое родовое имение и принужденного поступить на службу в акцизное ведомство, то есть стать акцизным чиновником. Вскоре семья ключика переехала в Одессу и поселилась в доме, как бы повисшем над спуском в порт, в темноватой квартире, выходившей окнами во двор, где постоянно выбивали ковры. Семья ключика состояла из отца, матери, бабушки и младшей сестры. Отец, на которого сам ключик в пожилом возрасте стал похож как две капли воды, продолжал оставаться картежником, все вечера проводил в клубе за зеленым столом и возвращался домой лишь под утро, зачастую проигравшись в пух, о чем извещал короткий, извиняющийся звонок в дверь. Мать ключика была, быть может, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мнишек, но я помню ее уже пожилой, властной с колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила с сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и с кожаным молитвенником, а дома читала польские романы, в которых, я заметил, латинская буква Л была перечеркнута косой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи. Ключик ее боялся и однажды таинственно и совершенно серьезно сообщил мне, что его мать настоящая полесская ведьма и колдунья. Она была владычицей дома». Начиналось чтение юного Юрека с того, с чего и должно было в польской семье. Как писал он сам, «Какую первую книгу я прочел? Пожалуй, это была книга на польском языке «Басне людове» («Народные сказания»). Я помню, как пахла эта книга, теперь я сказал бы — затхлостью, как расслоился угол картонного переплета, как лиловели и зеленели мантии седых королей, как повисали на горностаях черные хвосты… Это была история Польши в популярных очерках — о Пясте, о Локетке, о Болеславе Храбром, о Казимире Кривогубом. С тех пор мне и кажется, что изображения могут гудеть. Эти картинки гудели». А дальше были басни Крылова как входная дверь в русскую литературу. Среднее образование Олеша получал в Ришельевской гимназии: «Я не имел ни малейшего представления о том, как создаются стихи. Я был гимназист — стихи мы учили наизусть: Пушкина, Лермонтова, Плещеева, басни Крылова, Дмитриева, силлабические стихи Кантемира, стихи Майкова». О своём первом впечатлении от Олеши Валентин Катаев так написал: «Стихи же, привлекшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком: круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах. Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый ришельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо». После гимназии были два курса юридического факультета Новороссийского университета. И в Южной Пальмире сложился круг пишущих и читающих ребят, который потом назовут «одесской школой». Публика эта была разношерстной и интернациональной. Мальчики, родившиеся в последнее десятилетие позапрошлого века, зачастую говорившие так, что житель Москвы и даже Киева услышал бы нестерпимый акцент. Там, в Одессе, где русский язык смешивался с южным суржиком и идишем еврейского штеттла, Олеша вместе с молодыми литераторами Валентином Катаевым, Эдуардом Дзюбаном (Багрицким) и Ильей Ильфом образовал группу «Коллектив поэтов». Иван Бунин, услышав эту речь со сцены, записал в «Окаянных днях» такую эпиграмму: Завывает Эренбург, Жадно ловит Инбер клич его, — Ни Москва, ни Петербург Не заменят им Бердичева. Что же объединяло этих мальчиков, кроме классического образования и любви к футболу? Город-порт у моря и общий круг чтения. Это их дедушки и прадедушки могли спорить об описании кораблей в «Илиаде» или о том, являются ли страдания Иова обязательными для каждого человека. Их мамы и папы спорили о стихах Некрасова и очерках Глеба Успенского, а также о «ходивших в народ». Они же читали хорошую поэзию и переводные приключенческие романы и грезили о тех дальних странах, куда отправлялись пароходы из одесского порта. И сами писали, экспериментируя над родным или обретенным на улице, в гимназии или реальном училище русским словом. И, может быть, так бы и осталась эта компания местным провинциальным явлением наподобие воронежских поэтов-самородков Алексея Кольцова и Ивана Никитина, но эпоха, в которую эти мальчики взрослели, была иной — военной и революционной. В отличие от своего американского сверстника Эрнеста Хемингуэя и старшего товарища Валентина Катаева на фронт Первой мировой Ежи, ставший Юрием, не попал. И в Гражданскую не воевал ни за красных, ни за белых, ни за кого другого. А когда войны закончились, и в городе закрылась почти вся старая пресса, а вновь открытая украинизировалась и пошло вовсю «уплотнение», в Одессе стало жить и работать негде. И этот чудный круг стал покидать город. К тому же и родители Олеши перебрались на историческую родину в Польшу. «Кукла имела вид девочки» Олеша бежал из Одессы не один, а вместе со старшим товарищем Валей Катаевым. Бежал в Харьков. Там, в первой столице УССР, еще было, в отличие от Одессы, где выступать и печататься. Заработать же во время «военного коммунизма» было практически невозможно, как и прилично одеться. «Да, действительно, мы шли по хорошо натертому паркету босые. Мало того. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему то с черным клеймом автобазы. И, тем не менее, мы вовсе не были подонками, босяками, нищими. Мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли на штате в центральном республиканском учреждении Югроста, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде», — вспоминал об их харьковском житье-бытье Катаев. Бежал Олеша из Одессы, будучи уже человеком женатым, так сказать, «гражданским браком» на дочери австрийско-подданного Серафиме Густавовне Суок. У Симы, которую сам Олеша, о потом и Катаев в своём романе-ребусе называли «дружочком», было две сестры постарше — Лидия и Ольга. Самая старшая вышла замуж за Эдуарда Багрицкого катаевского «птицелова» (о средней — позже). О младшей же Катаев писал так: «то, что «она лукава», выяснилось позже и нанесло ключику незаживающую рану, что оставила неизгладимый след на всем его творчестве, сделала его гениальным и привела, в конце концов к медленному самоуничтожению. Это стало вполне ясно только теперь, когда ключика уже давно не существует на свете и только его тень неотступно следует за мною. Мне кажется, что я постиг еще не обнаруженную трагедию ключика. Ах, как они любили друг друга — ключик и его дружок, дружочек, как он ее называл в минуты нежности. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех, и мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья. Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных». Она уходила от него несколько раз — и в Харькове, и в Москве. Да и не только от него. Пока не стала женой Виктора Шкловского. Точку на своих отношениях с Серафимой он поставил в сказке «Три толстяка», описав сцену уничтожения куклы: «Наследник Тутти никак не мог успокоиться. Он обнимал поломанную куклу и рыдал. Кукла имела вид девочки. Она была такого же роста, как и Тутти, — дорогая, искусно сделанная кукла, ничем по виду не отличающаяся от маленькой живой девочки. Теперь её платье было изорвано и на груди чернели дыры от сабельных ударов. Еще час назад она умела сидеть, стоять, улыбаться, танцевать. Теперь она стала простым чучелом, тряпкой. Где-то в горле и в груди у неё под розовым шёлком хрипела сломанная пружина, как хрипят старые часы, раньше чем пробить время». Когда стало окончательно понятно, что «дружочка» не вернуть, Олеша женился на её средней сестре Ольге. Место бездушной куклы заняла живая девочка Суок, которой сказка и была посвящена: «Она смотрела на него весёлыми серыми глазами. — Это ты, кукла?— спросил наследник Тутти, протягивая руку. «Что же мне делать?— испугалась Суок. — Разве куклы говорят? Ах, меня не предупредили!.. Я не знаю, как себя вела та кукла, которую зарубили гвардейцы…» Но на помощь пришёл доктор Гаспар. — Господин наследник, — сказал он торжественно, — я вылечил вашу куклу! Как видите, я не только вернул ей жизнь, но и сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела, затем она получила новое, великолепное платье, и самое главное — я научил вашу куклу говорить, сочинять песенки и танцевать. — Какое счастье! — тихо сказал наследник». Заканчивалась сказка словами: «Прости меня, Тутти, — что на языке обездоленных значит: «Разлучённый». Прости меня, Суок, — что значит: «Вся жизнь» «Он поёт по утрам в клозете» В Харькове вскоре тоже стало нечем дышать и негде публиковаться — украинизация уничтожала и русскую периодику, и русский театр. Одесситы рванули в Москву. И там в газете «Гудок» они создали свою неповторимую атмосферу. Катаев и Олеша. Катаев-младший и Файзильберг, ставшие Ильфом и Петровым, а неподалёку — Бабель, Багрицкий и Инбер. В это время Юрий Карлович Олеша на пике творчества. Выходят под псевдонимом Зубило его фельетоны и рассказы, а затем — сказка «Три толстяка» (1924), пьесы и роман «Зависть» (1927). Вскоре его товарищи Ильф и Петров публикуют «Двенадцать стульев». Одесситы умели о страшном и трагическом сосуществовании «бывших людей» и нового мира писать весело. Похоже, сам климат города, где они были воспитаны, приучил их писать смеясь. Для сравнения — роман «Козлиная песнь», написанный Константином Вагиновым о превращении петербуржцев в ленинградцев, оказался куда мрачней и печальней. В 30-е пришли иные времена. Олеша их приближение интуитивно почувствовал в «Зависти». Он почувствовал себя лишним. И тогда, и в последующие годы из-под его пера не вышло крупных художественных произведений. «Он создавал арки и не мог сомкнуть их своды», — писал о нём Виктор Шкловский. На Первом съезде советских писателей в 1934 году Олеша произнёс покаянную речь, где уподобил себя главному герою романа «Зависть» Николаю Кавалерову: «Кавалеров — это я сам. Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами: краски, цвета, образы и умозаключения Кавалерова принадлежат мне. И это были наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства или вылетели из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений. Как художник, проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, что Кавалеров — пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в пошлости, и оно меня потрясло». Литературовед А. Гладков так оценил эту речь: «Запретив себе в искусстве быть самим собой, Олеша стал никем. Таков суровый и справедливый закон творчества. Или ты — это ты, или — никто». Сам Олеша так объяснял в письме к жене свой творческий кризис: «Просто та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна — не против страны, а против банды установивших другую, подлую, антихудожественную эстетику». Главные произведения самого Олеши с 1936 по 1956 год не переиздавались. Все попытки Юрия Карловича вписаться в новую жизнь выглядели ненастоящими. Эмигрировать к родителям было поздно. Открытым противником «Софьи Власьевны» он не был. Более того, в 1937 году Олеша выступил в «Литературной газете» со статьёй «Фашисты перед судом народа», обличая «врагов народа»: «Они покушались на Сталина. На великого человека, сила которого, гений, светлый дух устремлены на одну заботу — заботу о народе. Мерзавцы, жалкие люди, шпионы, честолюбцы, завистники хотели поднять руку на того, кому народ сказал: ты сделал меня счастливым, я тебя люблю. Это сказал народ! Отношение народа к Сталину рождает в сердце такое же волнение, какое рождает искусство! Это уже песня!» Он стал пить. После возвращения из эвакуации в Ашхабад Олеша, потерявший право на московскую жилплощадь, жил в квартире Эммануила Казакевича в Лаврушинском переулке. В последние годы жизни его часто можно было видеть в центральном Доме литераторов, в ресторане со стаканом водки. Денег у него не было, иногда он просил на жизнь у Шкловского и его жены, бывшей когда-то «дружочком» Олеши. Удачливые советские литераторы почитали за честь угостить этот памятник прошлым эпохам. Однажды, узнав, что у Союза писателей и Литфонда существуют разные категории похорон советских писателей, он поинтересовался, по какой категории похоронят его. Ему объяснили, что похоронили бы его по самой высшей, самой дорогой категории. Олеша ответил: нельзя ли похоронить его по самой низкой категории, а разницу вернуть сейчас? В 1956 году он издал свои дневниковые записи под названием «Ни дня без строчки» в альманахе «Литературная Москва». В том же году вышла последняя прижизненная книга Олеши «Избранные сочинения». В неё включен раздел «Воспоминания, статьи, из записных книжек». Последняя часть повторяет структуру публикации в альманахе, однако количество текстов увеличено. Внутри общего раздела выделен подраздел «Из записных книжек 1954-1956», а внутри него — «Заметки, замыслы, планы» и «Из записей „Ни дня без строчки"». 10 мая 1960 года Юрий Карлович Олеша скончался. За подготовку к печати «Ни дня без строчки» взялся Виктор Шкловский, пригласив в составители литературоведа Михаила Громова. Ольга Густавовна Суок-Олеша им помогала. Обошлись ли они без «дружочка», история умалчивает. Полное издание дневников и воспоминаний Олеши вышло только в 1999 году.