Человек и остров

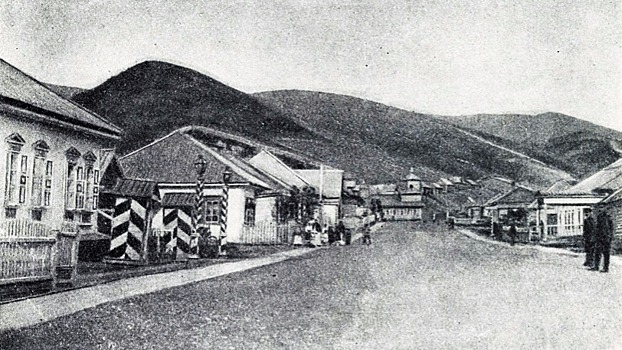

Дорога на океан Интерес Чехова к дальневосточным краям был давним и неслучайным. Он с детства любил гончаровский «Фрегат «Паллада», а в 1888-м написал некролог на смерть Пржевальского, который можно назвать программным: «Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно… Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешёвые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть ещё люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно сознанной цели». Своей поездкой на Сахалин в 1890 году он продолжил и Гончарова, и Пржевальского. Не все оценили замысел Чехова. Издатель Суворин писал ему: «Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен». Для самого Чехова решение тоже было непростым. Накануне поездки он почти прощался с близкими: «Такое чувство, как будто я собираюсь на войну», «Быть может, никогда уже не вернусь…» Для жителя центральной России, не говоря об иностранце, Сахалин и сейчас — экзотика. В конце XIX века, когда эти края только-только стали российскими, — экзотика в кубе, медвежий угол, нечто потустороннее. Плюс каторга. Поездка на Сахалин была сродни путешествию Данте — только ад здесь был невыдуманным. Отправившись на Сахалин, Чехов совершил настоящий подвиг — человеческий, писательский, гражданский… Было ему тогда 30 лет. Каторжане и колонисты В отличие от Достоевского или Шаламова, Чехов ехал на каторгу добровольно. Его интересовала повседневность каторги. Он, похоже, намеренно избегал остросюжетности. Фокусировал взгляд не на ярких личностях из каторжан (как знаменитая Сонька Золотая Ручка или офицер Карл Ландсберг, о котором в наши дни напишет приключенческий роман сахалинец Вячеслав Каликинский), а на каждодневной реальности. Предпочитал исключительному характерное. После того же Шаламова чеховский Сахалин кажется чуть ли не курортом — но это мы из нашего времени говорим. А тогда Чехов совершенно серьёзно заявлял: «Я глубоко убеждён, что через 50−100 лет на пожизненность наших наказаний будут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, с каким мы теперь смотрим на рвание ноздрей или лишение пальца на левой руке». Критикуя островные порядки, Чехов вместе с тем признавал: «Мёртвый дом» в прошлом, «возвращение прошлого уже невозможно». Оказалось — возможно. Остров вырастет в Архипелаг, художник Осип Браз — автор известного чеховского портрета — угодит на Соловки… Каторга ускорила освоение Сахалина, но и наложила на остров клеймо, которое пришлось долго изживать. В этом смысле Сахалин — прообраз Дальстроя и Золотой Колымы. «Когда наказание, помимо своих прямых целей — мщения, устрашения или исправления — задаётся ещё другими, например колонизационными целями, то оно по необходимости должно постоянно приспособляться к потребностям колонии и идти на уступки», — пишет Чехов. Поэтому его Сахалин довольно, не побоимся этого слова, гуманен. «Исправляющимся» позволяли жить на воле, строить дома, вступать в брак — не каторга, а ссылка. После отбытия срока каторжан переводили в поселенцы — с условием жить на Сахалине. Спустя 10 лет они могли стать крестьянами с правом селиться повсюду в Сибири. «Каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам свободно, без кандалов и без конвоя… Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки, — пишет Чехов. — Такая близость в первое время… смущает и приводит в недоумение. Идёшь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнётся и трахнет!» Открытие Сахалина Книга Чехова, вышедшая в 1895 году, — не только о каторге. Он открывал себе и России Дальний Восток. Описывал громадные лопухи, пробковое дерево, дикий виноград, черемшу, корюшку-«огуречник» (пахнет свежим огурцом), «чиримсов» (креветок), географию, климат, морские течения, гиляков (нивхов), айнов… В каком-то смысле Чехова можно считать предшественником Арсеньева. «Остров Сахалин» — настоящая энциклопедия Дальнего Востока: природа, аборигены, история, статистика, эмоции когда очарованного, а когда и шокированного горожанина-европейца. Тот сплав документализма и лиричности, который вскоре стал основой арсеньевского таёжного нон-фикшна. Пересечения между этими авторами иногда поразительны. Вот, например, как Чехов развенчивает миф об «исконно японском» Сахалине: «Многие, в том числе Невельской, сомневались, что Южный Сахалин принадлежит Японии, да и сами японцы, по-видимому, не были уверены в этом до тех пор, пока русские странным поведением не внушили им, что Южный Сахалин в самом деле японская земля. Впервые японцы появились на юге Сахалина лишь в начале этого (XIX — В. А.) столетия, но не раньше». А вот что писал Арсеньев о Приморье и китайцах: «Вопреки весьма распространённому, но ни на чём не основанному мнению, что китайцы будто бы владели Уссурийским краем с незапамятных времён, совершенно ясно можно доказать противное: китайцы в Уссурийском крае появились весьма недавно… Только появление в этой стране русских заставило их обратить на неё своё внимание». Сила предубеждения Очерки «Из Сибири», написанные Чеховым по пути на остров, начинаются примечательным диалогом с возницей: « — Отчего у вас в Сибири так холодно? — Богу так угодно! На Сахалине Чехов не устаёт пугать читателя местным климатом: «Говорят, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот остров — самое ненастное место в России». Или: «Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству…» Угнетающим мыслям поддался и сам автор: «Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе… Мне всё время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны». На Сахалине эти настроения переходили во что-то вроде лирической депрессии: «Я долго стоял и смотрел то на небо, то на избы, и мне казалось каким-то чудом, что я нахожусь за десять тысяч вёрст от дому, где-то в Палеве, в этом конце света, где не помнят дней недели, да и едва ли нужно помнить, так как здесь решительно всё равно — среда сегодня или четверг…». Ещё: «…Кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду». Чехову рассказали такую легенду: «Когда русские заняли остров и затем стали обижать гиляков, то гиляцкий шаман проклял Сахалин и предсказал, что из него не выйдет никакого толку. — Так оно и вышло, — вздохнул доктор». Жить на острове «тяжело и скучно», поэтому отсюда все бегут — и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Чеховские сахалинцы считали обетованной землёй Приморье — Южно-Уссурийский край. Сегодня уезжают и из Приморья, несмотря на громкие инициативы вроде «дальневосточного гектара»… Удивительно современно звучит чеховское замечание о «неимоверно высоких» транспортных тарифах на Сахалине. Или: пароходы здесь разгружаются «томительно долго», причём это — участь «всех наших восточных портов». О востоке России Чехов порой говорит со страхом и даже брезгливостью, как какой-нибудь де Кюстин. Местная интеллигенция «от утра до ночи пьёт водку», причём делает это «неизящно, грубо и глупо». Местные женщины «жёстки на ощупь» (это потом припомнят Чехову едкие владивостокские фельетонисты). Единственное светлое место в истории Николаевска-на-Амуре — само его основание. «Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь… Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев». Даже красоты природы не перебивают общего гнетущего ощущения: «Не только на людей, но даже на растения смотришь с сожалением, что они растут именно здесь, а не в другом месте». Или: «О Сахалине, о здешней земле, людях, деревьях, о климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой, а в России всё прекрасно и упоительно». Даже здешний туберкулёз Чехов — врач! — выводит из «тоски по родине». Всё это очень важно для понимания психологии и современных дальневосточников, многие из которых стремятся уехать — и не всегда можно понять почему. Чехов нашёл точные слова: «Предубеждение против места». Сахалин — Чехову Он не использовал сахалинские впечатления полностью, но они, конечно, не могли не отразиться в его текстах. На восток ехал уже не Антоша Чехонте, а автор «Степи», «Иванова»… Но подлинно зрелый Чехов сформирован после Сахалина — и во многом Сахалином. Дальневосточные мотивы слышны в рассказах «Гусев», «В ссылке». Судьба встреченного Чеховым политического ссыльного Ивана Ювачёва — отца Даниила Хармса — угадывается в «Рассказе неизвестного человека». В «Палате № 6», «Бабах» появляются темы неправедного суда, неволи, преступления и наказания. Фон Корен из «Дуэли» собирается на Дальний Восток — а саму идею этой повести, говорят, подсказал Чехову владивостокский городской голова Маковский… Косвенно Сахалин повлиял на всё, что написано Чеховым после. Формулировка самого Антона Павловича: «А ведь, кажется, — всё просахалинено». «Остров Сахалин» отозвался не только в русской словесности. В 2003 году писатель и переводчик Дмитрий Коваленин пригласил на Сахалин Харуки Мураками. «Он всё путешествие, всё свободное время читал на японском «Остров Сахалин». Проходит время — и в романе «1Q84» нивхи возникают как одна из тем. И всю дорогу — цитаты из «Острова Сахалин», — рассказывал Коваленин позже. Чехов — Сахалину Чехов видится проповедником внутреннего туризма — но не развлекательного, а гуманитарного и подвижнического. Сахалин дал больше Чехову или всё-таки Чехов — Сахалину? Дальний Восток, занимающий треть площади России, похож на архипелаг: слишком далеки даже друг от друга, слишком малы и немногочисленны здешние человеческие поселения и слишком мало между ними дорог. У региона немного литературных брендов мирового уровня. Поэтому Чехов для Сахалина — «наше всё» (как, разумеется, и адмирал Невельской, доказавший островную сущность Сахалина). Чехов — самый известный пиарщик острова. Пиар этот, правда, не всегда белый: писатель изображал всё-таки каторгу у чёрта на куличках, а не прекрасный экзотический край, каким сегодня можем увидеть Сахалин мы. Нечто подобное произойдёт потом с Колымой и Шаламовым. Это, конечно, никакая не претензия к классикам, честными с собой и с нами. Претензия здесь может быть только к нам самим. Если Невельской вписал Сахалин в границы Российской империи, то Чехов — в поле русской и мировой литературы. Культурное освоение территории не менее важно, чем административное, военное и хозяйственное. Именно Чехов по-настоящему открыл Сахалин и привязал его к России. Сюда потянулись чиновники, учёные, писатели… Страна ощутила остров своей частью. Даже полуотсечённый от неё в 1905-м, он вернулся в 1945-м. Сам Чехов тоже мог вернуться на Дальний Восток. В последних письмах он хвалил тихоокеанские устрицы, которые пробовал во Владивостоке, возвращаясь с Сахалина. Писал, что хочет уже в июле-августе 1904 года поехать на русско-японскую войну, если здоровье позволит. Причём не военкором, а военным врачом: «Врач увидит больше, чем корреспондент». Здоровье не позволило. Писатель умер, не дожив до конца войны и передачи южного Сахалина Японии. Вернулся в Россию неживым, в вагоне с надписью «Устрицы» — только в нём имелся холодильник. …В Александровске-Сахалинском — бывшем посту Александровском, где писатель впервые ступил на остров — есть музей Чехова. В Южно-Сахалинске — музей книги «Остров Сахалин» рядом с театральным «Чехов-центром» и областной администрацией. Снаружи — бронзовые чеховские герои: Дама с собачкой, Толстый и Тонкий. В сувенирных лавках — магниты на холодильник: медведи, каторжные кандалы, красная икра и — Чехов. Пошловатое, но понятное соседство: икра и литература — наши экспортные гордости наряду с нефтью и оружием. Магнитное поле Чехова и его книги не должно слабеть.