Дмитрий Быков о Сергее Довлатове: «Он переместился в положенный ему средний ряд»

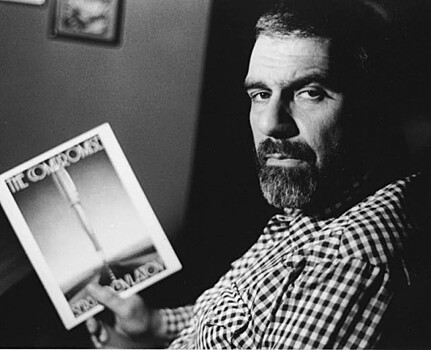

В издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» вышла книга Дмитрия Быкова «Советская литература: мифы и соблазны». Сборник лекций подготовлен совместно с проектом «Прямая речь». «Собака.ru» публикует отрывок, в котором рассказывается о переоцененности творчества Сергея Довлатова. Сергей Довлатов Конец мифа Раньше Сергей Довлатов вызывал у меня ровное, довольно нейтральное изумление по поводу того, что это считается литературой. Потом, когда это стало считаться большой литературой, изумление переросло в легкое раздражение. В последнее время даже эта эмоция испарилась, потому что неожиданно для меня Сергей Довлатов перестал считаться литературой. То есть сейчас мы переживаем ситуацию конца довлатовского мифа. Причина, по которой Довлатов сначала стал главной звездой на постсоветском литературном пространстве, а потом так же быстро вышел из этого статуса и перешел в третий ряд беллетристики, заслуживает анализа в большей степени, чем творчество самого Довлатова. Обычно мне возражают, что он и сам себя оценивал крайне невысоко, считал себя в лучшем случае беллетристом и обижался, когда его начинали раздувать. Это не так. В его отношении к собственному месту в литературе явно определяются три уровня. На первом, поверхностном, проза Довлатова очень похожа на литературу. Он оперирует ее приемами, реферирует к довольно широкому слою американской новеллистики, опирается на довольно большой петербургский контекст (прежде всего, на Андрея Битова и Валерия Попова) — словом, выглядит как писатель, встроенный более или менее в петербургский пусть не первый, но все-таки второй ряд. На втором уровне он начинает говорить: нет, я всегда хотел быть не более чем беллетристом, я никогда не притворялся писателем, у меня нет потенции решать великие задачи. Да и вообще, зачем нужны эти великие задачи? Я лишь стилист, который рассказывает байки о своих знакомых. Но на третьем уровне, глубоко внутри, — это страшно уязвленное писательское самолюбие и жажда пробиться в первый литературный ряд. Это ощущается не только в законной гордости от публикации в популярном еженедельнике «Нью-Йоркер», не только от похвал Курта Воннегута, это сквозит в опубликованной переписке с издателем Игорем Ефимовым, которая потому, видимо, и вызвала такую ненависть у довлатовской семьи и попытку запретить книгу вплоть до изъятия ее из печати, что в этих письмах Довлатов проговаривается о чем-то большем, чем мы привыкли. В письмах своих он помещает себя в достаточно широкий литературный контекст. И надо сказать, что в какой-то момент проза Довлатова действительно стала выглядеть как литература. Тому были две причины. Место Довлатова на литературной карте Ленинграда было при его жизни довольно скромным Причина первая — то, что вся страна оказалась в ситуации эмиграции, в каковой ситуации байки Довлатова и написаны. Есть две стратегии поведения в эмиграции. Одна — активное, даже несколько агрессивное инкорпорирование себя в корпус американских жителей, в американскую проблематику, абсорбция. А есть другая стратегия. Это стратегия Брайтона. С полным сознанием довлатовских заслуг надо сказать, что Довлатов нанес Брайтон на карту мировой литературы. Другое дело, что Брайтон — не фолкнеровская Йокнапатофа, не того масштаба и не тех страстей территория. В отличие от американских русских, то есть от абсорбированных людей, которые вписались в литературу, которые пытаются или в литературе, или в кино что-то делать, которые влились в айтишные стройные ряды, Брайтон — замкнутая, мало эволюционирующая конгломерация, которая и не рассчитывает на то, чтобы жить большими страстями. Это литература эмигрантская. Это становится очевидно, если сравнить, к примеру, литературу Владимира Набокова или даже литературу Бориса Поплавского, поэта и прозаика первой волны эмиграции, которые пытались быть европейцами, с литературой тех, кто бесконечно живет соками земли русской, с литературой, например, Ивана Шмелёва, который за всю свою жизнь ни одной сколько-нибудь сияющей строчки не написал, а писал довольно скучные, хотя и по-своему трогательные ностальгические повествования типа «Богомолье» (1931) или «Лето Господне» (1933–1948). Бунин, при всей своей неприязни к литературе европейской, при демонстративном непонимании Пруста, писал все-таки литературу европейского модерна, за что Нобелевскую премию и получил. Василий Яновский, при всем своем таланте, или Леонид Зуров Нобелевской не получили бы никогда, да и в первый ряд литературы их не больно-то пускали. Тем не менее эмиграция заслуживает своего летописца. Нужно только понимать, что эмигрантские страсти — это в лучшем случае страстишки, а масштаб русской литературы скорчился в эмиграции до масштаба одного сравнительно небольшого нью-йоркского района. Мало того что это тусовка, живущая прошлым, это ещё и достаточно интенсивное вырождение: вырождение местных страстей, которые превращаются в тамошние склоки; вырождение местной литературы, которая превращается в тамошние байки. Ведь эмиграция — это, как справедливо заметила Мария Васильевна Розанова, это «капля крови нации, взятая на анализ». Но капля не есть все кровообращение, и масштабы всего в этой капле очень сильно скукоживаются. Когда Довлатов сделался главным певцом Брайтона, у него стали появляться такие вещи, как «Иностранка» (1986). Это уже полное вырождение, это уже обидно читать, потому что это даже не беллетристика, это паралитература с ее абсолютным торжеством штампа, с ее шуточками, достойными брайтонской газеты или брайтонского анекдота, с ее одноплановыми и плоскими персонажами. Но еще до брайтонской эмиграции Довлатов стал певцом внутренней эмиграции, что особенно заметно в «Заповеднике» (первый вариант — 1976–1977). Внутренняя эмиграция — состояние в некотором смысле почетное, но мелкое. Оно не предполагает великих страстей, потому что это тоже жизнь в гетто, это тоже жизнь в довольно замкнутом, довольно склочном, довольно локальном пространстве, которое вынужденно переводит все великие страсти в бурю «в капле крови», или в капле воды, или в стакане воды, как угодно. И это так потому отчасти, что у Довлатова с самого начала была установка именно на маргинальность. Он отлично понимал, что на великую литературу его способности не тянут никоим образом. Это становится особенно очевидным, если мы почитаем то, что он сам не хотел перепечатывать, то, например, что входит в сборник «Марш одиноких» (1983). Место Довлатова на литературной карте Ленинграда было при его жизни довольно скромным именно потому, что тогда, в 1970–1980-е годы, все знали писателей, современником которых он был. Это в первую очередь Андрей Битов, который уехал в Москву только для того, чтобы его «ленинградство» стало более очевидным. Это Валерий Попов, который был в этом скрытом чемпионате непризнанным «чемпионом», отчасти противопоставленным. Но насколько Битов всю жизнь старался быть умным (знаменита фраза Александра Житинского: «На второй странице Битова мне всегда хочется сказать: “Андрей, ты умный. Достаточно. Дальше уже можно по-человечески!”»), настолько Попов, при явном своем интеллекте, при своих модернистских корнях, при своем отталкивании отчасти от Бунина, отчасти от Хармса, старался казаться простаком. Но при этом такие книги Попова, как повесть «Поиски корня» из сборника «Южнее, чем прежде» (1969), рассказы «Ювобль», «Две поездки в Москву», все тогдашние его сочинения, вплоть до самых невинных, выдавали очень серьезный уровень. Ленинград — это наш остров модерна. Питерская проза являла собой некий заповедник авангардной фантастики — и не только благодаря легендарному семинару Бориса Стругацкого, но главным образом благодаря гоголевской традиции. Петербург всегда был городом-призраком, Андрей Белый закрепил этот статус, написав о городе-призраке роман-призрак, и поэтому даже реалистические вполне себе авторы, такие как Вера Панова, автоматически немного сдвигались в мистику. Среди бешеного буйства фантазии Александра Житинского, Нины Катерли, младшего поколения — того же Вячеслава Рыбакова — проза Довлатова терялась, потому что он не выдумщик, устраивать читателю праздник свободной фантазии он не может по определению. На фоне таких петербургских сатириков, как Владимир Марамзин, например, он тоже выглядел двусмысленно: не было в нем той кипящей желчи, которая в этом подпольном городе в лучших традициях Достоевского так заметна. На фоне таких безумцев, как бы реалистов, а как бы и не реалистов, таких шизофреников, мечтателей, маргиналов, как Рид Грачев (Вите), он вообще терялся, потому что никакого безумия в довлатовских текстах нет. Это именно бледная копия ленинградской литературы, которая в ту пору существовала. Но в 1990-е годы этот контекст совершенно утратился. Всех, кто тогда не уехал, перестали знать — их сочли конформистами. У многих тогдашняя литературная ситуация вызвала настоящий шок. Писатели с особенно хорошим вкусом, такие как Житинский, например, просто ушли из литературы, написав свой лучший роман «Потерянный дом, или Разговоры с милордом», — великую книгу, последний — и главный — советский роман. Он вышел в 1987 году, никакой бомбой, к сожалению, не оказался, хотя был прочитан и стал культовой книгой для узкого слоя интеллектуалов. И Житинский на двадцать лет замолчал, пока не вернулся с блестящей повестью «Спросите ваши души» (2005). Эти двадцать лет он занимался чем угодно: он занимался интернетом, писал «Записки рок-дилетанта» в журнале «Аврора», основывал ЛИТО имени Лоренса Стерна... Но литературы не было, потому что под ногами не было почвы. Как только почва появилась, Житинский написал «Государя всея Сети» (2007) и другой вариант или продолжение «Лестницы», тоже блестящее совершенно, — «Плывун» (2011). С Поповым случилась еще более печальная история. Писатель элитарный, писатель, чьими цитатами обменивались знатоки, абсолютный по сути дела классик в то время, руководитель Союза писателей Санкт-Петербурга, вынужден был писать какие-то вещи на потребу дня и в авоськах растаскивать их в новые кооперативные издательства. Вынужден был написать «Будни гарема» (1994), роман, в котором яркая, чудовищная по откровенности пародия на гламурное чтиво была принята за это самое гламурное чтиво. И пока Попов не вернулся к себе, пока не начал писать полные отчаяния, совершенно черные вещи, такие как «Грибники ходят с ножами» (1998), или «Третье дыхание» (2004), или «Комар живет, пока поет» (2006), Попова тоже не было. Не было этой прозы. Нина Катерли вся ушла в перестроечную публицистику, и были абсолютно забыты ее гениальные ранние сказки «Окно», «Чудовище», «Коллекция доктора Эмиля», «Зелье», «Бермудский треугольник» — великие тексты, на которых все читатели «Невы» выросли, которые детям своим пересказывали. И попробуйте сравнить их с тем социальным реализмом, который вдруг хлынул из этого автора в 1990-е годы. Это было очень хорошо написано, но не имело никакого отношения к прежней литературе. В довлатовской прозе нет трагедии, а есть мелкие неприятности, нет самоубийства, а есть похмелье И вот когда литература переживала полную катастрофу, тогда в нее и ворвался бывший самиздат, ворвалась эмигрантская проза и заняла первенствующие позиции, потому что в эмиграции более или менее оказалась вся страна. Довлатов стал не только главным прозаиком русской эмиграции, он стал главным прозаиком России, у которой почва уехала из-под ног. Все население России почувствовало в 1990-е годы, что страну у них вышибли из-под ног, как табуретку. Удивительным образом довлатовская проза в этот момент оказалась утешительной, и эту утешительную функцию нельзя у нее отнять. Ибо в 1990-е годы многие истины, традиционные для русской литературы, были поколеблены. Мы привыкли к тому, что литература — это последние вопросы и большие страсти. Но мы привыкли и к тому, что главная цель человека — это стать сверхчеловеком; что люди живут для труда, а не трудятся для прокорма; что у нас есть великие цели и что наша страна самая интересная в мире. И тут вдруг оказалось, что на первый план вышли ценности жизни обывателя. Ведь в том-то и дело, что литература Довлатова рассчитана сплошь и рядом на начитанного в рамках шестидесятнической парадигмы, умеренно культурного в рамках французской «новой волны», умеренно продвинутого в рамках журнала «Чешское фото» советского обывателя. Я прекрасно помню, как в середине 1990-х годов закрывались серьезные журналы и открывались гламурные, как идеологи «Коммерсанта» говорили, что читатель хочет читать про красивую «вызнь», а про внутренние проблемы страны не интересно никому. Вот именно тогда, во второй половине 1990-х, все базовые ценности русского общества были скомпрометированы. Американский философ и политолог Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма провозгласил конец истории, а мы провозгласили обывателя ее венцом. Ну в самом деле, зачем борцы? Давайте есть, давайте, наконец, жить, давайте ездить за границу. И на этом фоне довлатовская проза как нельзя лучше пришлась ко двору, потому что в довлатовской прозе нет трагедии, а есть мелкие неприятности, нет самоубийства, а есть похмелье. Русский алкоголизм, конечно, миф национальный. У нас этот национальный миф привел к появлению одного поистине великого текста. Но «Москва — Петушки» — трагическая поэма, поэма самоуничтожения. А герой Довлатова все время пьет, но никогда не спивается; герой Довлатова уходит в запой, но продолжает при этом помнить о семье и карьере. И вот в этом главная разница между прозой Довлатова и великой прозой, и даже большой прозой. Довлатов — это состояние похмелья, состояние очень печальное, трезвое, горько ироническое, тяжелое, но немножечко стыдное и, в общем, жалкое. Главное же, что это состояние не приводит к настоящему катарсису. Проза Довлатова — это проза полустрастей. Я не призываю сравнивать его с великими образцами. Но вот вы читаете сначала Варлама Шаламова, а потом довлатовскую «Зону». «Зона: записки надзирателя» (1982) — это именно милое чтение, хотя и милое чтение имеет все права на существование. А какая трогательная повесть «Филиал» (1989), какая прелестная там Тася! Пусть она и списана портретно с Аси Пекуровской, но даже эта портретность очень мила. А какие замечательные образы и какие прелестные шутки есть в «Заповеднике»! Правда, говорить, что шутки Довлатова ушли в народ, было бы неправильно, они в народ не ушли, а вернулись, потому что оттуда же и были взяты. И очень многие его байки — это хорошо литературно обработанные анекдоты. Иногда ухудшенные, потому что в жизни они были резче и обаятельнее. Все это, повторю, имеет право быть. И может быть, даже должно быть. Беда только в том, когда это начинает возводиться в перл творения. И вот вдруг это кончилось. И самое интересное, почему это кончилось. Во-первых, страна вышла из состояния эмиграции. Вот это очень странный феномен. Кстати, и эмиграция тоже вышла из этого состояния — потому что таких больших гетто уже не бывает. Потому что миграция стала колоссальной, стала многомиллионной. Когда же миграция принимает такие масштабы — то есть страна, в сущности, разъезжается, — Брайтон перестает быть Брайтоном. Брайтон становится везде, Брайтон становится частью многонациональной Америки. Эмиграция перестала быть феноменом. Она стала бытом. И на этом фоне в большой глобальной России Довлатов уже совершенно не котируется. На этом фоне главной литературой, хорошо это или плохо, стала литература переводная. Какая-нибудь «Маленькая жизнь» Ханья Янагихара (2015), на мой взгляд, довольно посредственный роман, какой-нибудь британский детектив или серьезные книги вроде романа «Поправки» Джонатана Франзена (2001) становятся главной темой обсуждения. На этом фоне обсуждать Довлатова примерно то же, что по двадцать пятому разу пересматривать «Старые песни о главном». И вторая причина, по которой Довлатов перестал быть актуален. Он писал о страстишках, а в России начались страсти. Когда-то, давным-давно, я поставил себе вопрос, посмотрев фильм Юрия Кары «Завтра была война» (1987) по повести Бориса Васильева: почему поколение, выросшее при Сталине, поколение, выросшее в условиях террора, оказалось первоклассным, а поколение, выросшее в 1960-е, при свободе, оказалось гнилым? Ответ пришел только через двадцать лет: потому что террор был настоящий, а свобода — половинчатая, кое-какая. На формирование поколения влияет не вектор, а масштаб. В сегодняшней России правит абсурд, да, но это абсурд качественный, первоклассный, ножа не всунешь. Это абсурд такой чистоты образцовой (Хармс это называл «чистотой порядка»), что при нем формируются великие поколения, а не половинчатые люди. И в сегодняшнем российском абсурде (ужасном, что говорить) живут настоящие страсти. Какие в этих обстоятельствах могут быть довлатовские тексты?! Ну перечитайте ту же историю его отношений с Тасей. В этой истории всё половинчато, всё ненадежно, и всё, из-за чего герой сходил с ума, всё, из-за чего он загремел в армию, было обычным советским анекдотом, который для него представлял определенную ценность, а для современного читателя уже никакой. Другое дело, что литература о нынешнем состоянии России еще не написана. Для этого нужен классический, серьезный абсурдист. Эту литературу надо писать пером Ионеско, пером Беккета, Кафки, если угодно, пером Петрушевской — ее последние рассказы и пьесы тому свидетельство (например, «Балкон ку-ку», 2016). Но писать это средствами реализма невозможно. Мы только-только начинаем разбираться с своим травматическим опытом. И еще одна довольно забавная вещь, но и трагическая в каком-то смысле. Проза Довлатова — это проза советского интеллигента. А тут вдруг оказалось, что Россия, когда вернулась к себе, советскую интеллигенцию съела. Ее больше нет. И то состояние, к которому Россия вернулась (состояние мрачное, во многих отношениях бесперспективное), — это состояние, в котором довлатовскому герою просто нет места. Скажу вам больше: нет места и обывателю, потому что отсидеться вне истории уже не получится. Байка — жанр самоубийственный, и прежде всего потому, что не поднимает человека над человеком Ценность довлатовской прозы во многом (и это скажут все) в двух вещах. Первое — в ее стилистике: это знаменитое довлатовское правило никогда не начинать в одной фразе слово с одной и той же буквы. В чем смысл этого правила, не понимаю. Даже Флобер, уж на что был пурист, иногда начинает с одной и той же буквы — и в оригинале, и в переводе это есть. И ничего. Как-то Флобером остался. Вторая примета довлатовской прозы — ее милосердие. Довлатов снисходителен, Довлатов, скажут нам, многого не требует. Это не так, конечно. Довлатов требует с человека очень многого, просто он этого многого не получает никогда, и он уже привык. Поэтому доминирующей эмоцией его прозы, как совершенно правильно заметил Ефимов, стало раздражение, впрочем, никогда не дорастающее до ненависти. Проблема этого раздражения в том, что оно не может получить никакого разрешения. Герой Довлатова не бунтарь. Он пойдет и напьется, он пойдет и расскажет анекдот. А эти формы протеста изжили себя — литература, хороша она или плоха, но требует страстей. Милосердием, а на самом деле снисхождением она никогда не обходится. Температура литературы не может быть 36’6, она должна быть как минимум за 37. Это всегда состояние возбуждения, страсти, если неудовлетворенности, то глобальной, переходящей в ненависть. Вот возводят Довлатова к Чехову. Но Чехов —это ненависть, это ледяное презрение. И в абсурде Чехова рядом с этой мелкой обывательской шелупонью по контрасту установлен мощный источник света, огромная авторская личность, которая бесится, которая ненавидит, которая позволяет себе говорить то, что говорить не принято. Помните фразу героя из «Дома с мезонином»: «Дело не в оптимизме или пессимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума». Проза же Довлатова во многом держалась на авторском уверении: «Я такой же, как вы, я один из вас». В литературе эта стратегия не работает. Есть писатель, и он обязан быть другим. Если мы не увидим в нем пророка, то и зачем он нам нужен. Русская литература настаивает на сверхчеловеческом писательском статусе. Если этого нет, извини, ты будешь всегда проходить по разряду Боборыкина. Но Довлатов соблазнил многих слабых сих, и появился огромный поток литературы, осваивавший опыт баек. Это оказалось сравнительно легко. Однако байка — жанр самоубийственный, и прежде всего потому, что не поднимает человека над человеком. Человек выходит из книги ровно таким же, каким в нее вошел. В наше время, при всей его мерзопакостности, обнаружилась ничтожность частной жизни. Наконец, кажется, мы дожили до времен, когда эта грязь из-под ногтей, эта частная жизнь перестала иметь какую-либо цену, потому что все это легко оказалось отнять. И, может быть, поэтому самый позитивный факт нашего времени — тот факт, что Сергей Довлатов переместился в положенный ему средний ряд. К большому, конечно, сожалению, потому что от природы был он человеком одаренным. Но если бы каждый из нас позволял себе дорастать до собственного масштаба! Как сказал в повести «Девушка у обрыва» (1963) один их старших современников Довлатова, писатель гораздо более высокого класса, Вадим Сергеевич Шефнер, царство ему небесное: Один человек... решил подняться на вершину горы, а другой — стать на болотную кочку. Человек, не дошедший до вершины горы, поднимется все-таки выше того, кто стоит на болотной кочке.