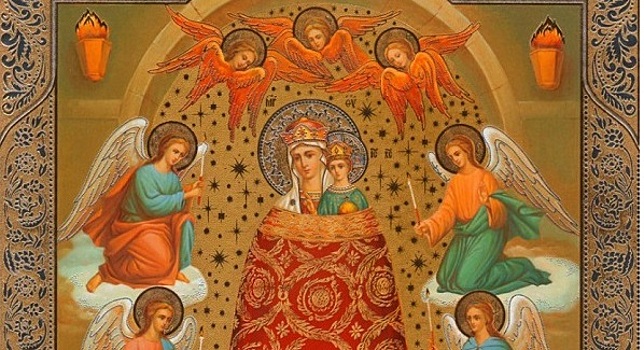

Икона «Прибавление ума»: что в ней уникального