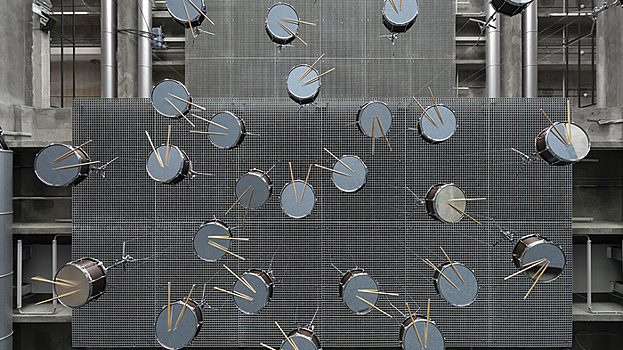

Анри Сала: «Не каждый день ходишь по музею и видишь сорок барабанов на потолке»

Татьяна Сохарева: В своих ранних работах — таких как Intervista и Dammi i colori — вы рассматривали язык как отражение структуры власти. Сейчас эта тема исчерпана для вас? Вы к ней возвращаетесь в каком-то виде? Анри Сала: Будучи художником, ты постоянно развиваешься и отходишь от тем, которыми занимался в прошлом. Это непрерывный процесс. Но отражение властных структур в нашей речи по-прежнему меня волнует: в частности, работа The Last Resort, представленная в «Гараже», тоже имеет отношение к этой проблеме. Конечно, такие произведения, как Intervista, напрямую обращаются к теме жизни при тоталитарном режиме, к идеологии и ее влиянию на язык — даже на уровне синтаксиса. Dammi i colori тоже рассказывает о политических инструментах, которые власть использует, чтобы управлять настроениями общества, трансформировать его, раскрашивая наши улицы. В The Last Resort я взял за основу сочинение Моцарта, шедевр эпохи Просвещения, в котором отразились ценности и идеалы того периода: культ разума и прогресса, идеи равенства, терпимости и свободы. Тогда же расцветала система колониализма, и все те прекрасные ценности, о которых мы говорим, влекли за собой разрушение и гибель. Чтобы продемонстрировать противоречивость этих идеалов, я интегрировал в композицию порывы ветра, шторм — то есть природную стихию, которая деформирует музыку. Собственно, во всех трех работах можно проследить связь между абстрактной идеей и ее реальными последствиями, которые часто не имеют ничего общего с декларируемыми идеалами. Т.С.: Вы родились и выросли в Албании, расскажите, что представляло собой албанское общество, когда вы начинали работать как художник? А.С.: В годы моей юности Албания была социалистической страной, там во всю пропагандировался коммунизм и господствовала диктатура. Если ты хотел стать художником, это решение нужно было принять очень рано: лет в 13–14 точно нужно было понимать, что ты пойдешь по этой стезе. Поэтому я, как и все, кто выбрал этот путь, учился в художественном лицее, затем в академии. А потом наступил переходные период, и все перевернулось с ног на голову — никто уже не понимал, что важно в изменившихся условиях, а что нет. Похожие процессы претерпевали все социалистические страны. Анри Сала. Фото: Marc Domage Т.С.: Какое искусство вам было тогда интересно? И что было доступно? А.С.: Албания из всех социалистических стран была, пожалуй, самой радикальной. Все современное искусство было под запретом, а наше обучение в академии заканчивалось импрессионизмом. Понятно, что это очень ограниченный подход — как будто тебя научили рисовать, а потом отрезали руки. Все мощные ограничения, которые налагала на нас система, ощущались почти физически. Единственное, что не подавлялось, — это твоя собственная любознательность. Ясно, что, будучи студентом академии, я не мог писать как кубисты, но и копировать соцреалистов было необязательно. При желании можно было найти срединный путь, заниматься самообразованием и идти своей дорогой. Интересно еще и то, что книги по истории искусства, которые, разумеется, были запрещены и ходили по рукам, попадали ко мне не в хронологическом порядке. Например, книгу о Брюсе Наумане я изучил раньше, чем издание о Кандинском. Такое нелинейное знакомство с историей искусства сильно на меня повлияло. Можно сказать, что это был освободительный жест. Т.С.: Ваша практика соединяет в себе видео, звук, музыку. Что вас сформировало как художника прежде всего — кино, музыка или изобразительное искусство? А.С.: Наибольшее влияние на меня, наверное, оказывает жизнь. Я черпаю вдохновение из повседневной реальности, с которой мы каждый день соприкасаемся, а не из истории искусств. Меня всегда интересовало, каким образом можно расширить границы того или иного медиума, вывести его за рамки привычных категорий. Скажем, я много работаю с музыкальными произведениями, но я не являюсь музыкантом и подхожу к музыке скорее как скульптор, работающий со звуком как с инструментом организации архитектурного пространства. То же самое с фильмами — меня не интересует только лишь изображение. Анри Сала. Dammi i colori. 2003. Кадр из видео. Источник: Tate Т.С.: В какой момент в вашей практике произошел переход от социальной и политической проблематики к более абстрактным вещам и от голоса и языка — к звуку? А.С.: Я соглашусь с тем, что в моих работах наблюдается поворот от языка к звуку, но не соглашусь с утверждением, что мои произведения стали менее политическими. Просто политическая проблематика ушла в подтекст — теперь она не так явно проявляется, как это было раньше. Я бы посмотрел на эту проблему вот с какого ракурса. Как правило, политическое содержание произведений связано с очень четким нарративом, но я с такой позицией не согласен. Мой переход от языка к звуку равносилен переходу от нарратива к исследованию синтаксиса. Для меня это основополагающие вещи. Т.С.: Давайте поговорим про работы, в которых европейская история рассказывается через музыку. Для чего вы привносите элемент искажения в исходное музыкальное произведение? Какую роль играет этот дефект? А.С.: Я объясняю этот процесс с помощью английского слова corruption. Оно обозначает не только коррупцию в смысле злоупотребления должностными обязанностями и подкупа, но и искажение. Например, если ржавеет металл, это тоже corruption, то есть естественный процесс разложения. Добавляя дефект в музыкальное произведение, я, по сути дела, возвращаю его природной стихии. Мне нравится сам процесс изменения изначального состояния вещества. Я беру композицию Равеля, Моцарта или Шенберга и наблюдаю, какие свойства в них проявляются, если я меняю аранжировку, например. Так, в работе The Last Resort сочинение Моцарта меняется под влиянием природных стихий. А в видеоинсталляции Ravel Ravel Unravel, в которой я использую фортепианный концерт Мориса Равеля для левой руки, важнее политический контекст. Это произведение было создано после Первой мировой для музыкантов, которые потеряли правую руку на войне. Мне было очень интересно посмотреть, как история меняет музыку. Анри Сала. Ravel Ravel Unravel. 2013. Инсталляция на 55-й Венецианской биеннале. Фото: Alex John Beck для Artsy Т.С.: Правильно ли я понимаю, что инсталляция The Last Resort раньше экспонировалась в парке? Легко ли было перенести ее в музейное пространство? А.С.: Да, впервые я представил ее в Сиднее, она размещалась на потолке ротонды в парке. Там работа была открыта всем ветрам, что создавало дополнительные спецэффекты: когда дул ветер, звук искажался, музыка менялась. Многие люди, не зная принцип работы произведения, думали, что только благодаря ветру оно и функционирует. Не могу сказать, что там были совсем уж экстремальные погодные условия — в Сиднее все-таки довольно комфортный климат, но получилось очень красиво. Вначале я думал, что в музее нам будет сложно устанавливать работу в силу определенных ограничений, но все прошло безболезненно. Во-первых, в помещении монтировать гораздо легче, чем на открытом воздухе, во-вторых, команда «Гаража» была очень хорошо подготовлена к работе. Т.С.: Посетители музея привыкли воспринимать информацию визуально. Как вы работаете с этой инерцией восприятия? А.С.: Я думаю, что инерция наоборот позволяет нам научить зрителя воспринимать искусство иначе. Если мы отталкиваемся от мысли, что зритель привык к визуальному восприятию, это означает, что есть и другие пути. Потенциал у звука очень большой. Его слабость в любой момент может стать сильной стороной. К тому же, в случае с The Last Resort нам было легко проникнуть в сердце зрителя. Не каждый день ходишь по музею и видишь сорок барабанов на потолке! Это очень мощное визуальное сообщение. Анри Сала. The Last Resort. Вид инсталляции в Музее современного искусства «Гараж», 2018. Фото: Иван Ерофеев. © Музей современного искусства «Гараж» Т.С.: Как в случае этой работы звук организует пространство? А.С.: Это важный вопрос. Мне очень интересно исследовать взаимоотношения между звуком и архитектурным пространством. Когда мы монтируем эту работу, мы всякий раз микшируем ее по-разному. Конечный результат всегда зависит от того, где будет экспонироваться инсталляция. Как я уже сказал, раньше она выставлялась в парке в Сиднее, после этого — в очень маленькой галерее в Нью-Йорке. Я всегда отталкиваюсь от пространства, потому что звук не может быть двухмерным, как, например, картина. Он куда лучше подчеркивает особенности архитектуры музея, чем это делают работы, рассчитанные исключительно на визуальное восприятие. Например, здание «Гаража» очень хорошо реагирует на любой звук, и зритель с его помощью намного лучше понимает архитектуру, которая его окружает. В зависимости от того, как пространство реагирует на звук, какие-то неочевидные детали помещения выступают на первый план. То же самое, например, происходит в кинозале: когда мы смотрим фильм, именно звук позволяет нам понять, что же происходит за пределами экрана.