Фетишизация науки и традиция Просвещения

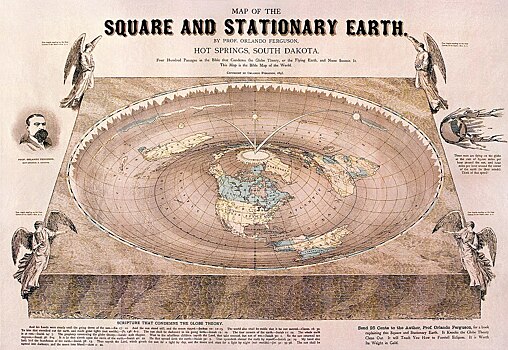

Почему важно отличать учебную работу и исследование от научной статьи, как здравые смыслы могут быть разными, почему не стоит навешивать ярлыков и как защищать Просвещение, рассказывает филолог и историк культуры Илья Кукулин, отвечая на критическую статью члена комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александра Сергеева. «Лженаука» как зонтичный бренд Эта статья посвящена одной важной проблеме интеллектуальной жизни современной России, которая, как кажется, не стала до сих пор предметом обсуждения. Разглядеть ее проще всего по характерному сценарию общественных дискуссий, который повторяется уже не первый раз. Власти объявляют о реформе, которая вызывает сомнения у экспертов и возражения – у тех, кого эта реформа должна облагодетельствовать. В ответ активисты гражданского общества начинают бороться с нововведениями. В ряде случаев они предлагают либо вернуть ситуацию к исходному положению, либо сделать все, как было в Советском Союзе. Такая история произошла с выпускным сочинением: после справедливых упреков к структуре теста ЕГЭ по русскому языку и литературе этот вид экзамена вернули в школьную программу. Однако в новой своей инкарнации он сохранил родовые черты советского сочинения – в первую очередь, исправное воспроизведение клише (о чем неоднократно писали учителя и теоретики школьного образования – см., например здесь). Приблизительно та же беда – с защитой науки. Сегодня науке в России угрожает и институциональное огосударствление (ФАНО, резкое ограничение университетской автономии и т.д.), и дискредитация точного знания. Это наступление поддерживается огосударствленными медиа и частью политических элит – здесь в одном ряду оказываются и всевозможные «битвы экстрасенсов», и открытая поддержка исторических мифов со стороны министра культуры РФ Владимира Мединского, и вручение премии ТЭФИ автору телепередачи о «теории плоской земли». Однако целый ряд вполне достойных авторов, пытаясь сопротивляться этому наступлению со всех сторон, стараются прежде всего защитить прежние позиции, а они не были так уж хороши. При президиуме РАН создана Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Название этой организации представляется мне сомнительным: в России, после советских обвинений в «лженауке», обрушивавшихся на менделевскую генетику и кибернетику, самой своей семантической структурой этот ярлык провоцирует на идеологические манипуляции. Если все-таки мы приходим к консенсусу о том, что в постсоветской России мы будем общими усилиями создавать новое публичное пространство, то и терминологию для его описания и структурирования лучше было бы придумывать новую, а не заимствовать ржавый инструментарий из колхозного сарая. В отличие от неодушевленных вещей и аппаратов, на словах после их использования в тех или иных контекстах остается след. Смысловые обертоны, приобретенные в ходе погромных кампаний, входят впоследствии в память людей, а следовательно и в общую память культуры. Сотрудники Комиссии по лженауке, помня о прежних битвах, глухо упоминают на своем сайте о «продвижении лженауки под видом борьбы с ней», но этого совсем недостаточно – без обсуждения того, как сегодня может быть определена наука. «…У активной борьбы с лженаукой есть и своя оборотная сторона — она может быть направлена не по адресу и может использоваться для внутринаучной конкуренции (в худшем случае с привлечением политической власти). Мы знаем о таких случаях из истории. В наши дни, к счастью, нет примеров политических обвинений ученых в лженауке. Есть, однако, деятели, с одной стороны, громко выступающие против очевидных примеров лженауки и обскурантизма, а с другой — использующие заработанный на этом публичный авторитет для популяризации спорных, маргинальных, а то и вовсе лженаучных идей. И чем активнее ведется публичная борьба с лженаукой, тем больше опасность подобных перегибов». Возможно, после публикации этой заметки меня обвинят в том, что я совершенно совпадаю с портретом такого «перегибщика». Так ли это – предоставляю судить читателям. Когда Владимир Эфроимсон в своей беспрецедентно смелой речи в декабре 1985 года говорил о «лысенковской лженауке», он выбивал слово «лженаука», как оружие, из руки противника. Но сегодня, в совершенно иной интеллектуальной ситуации, некритическое использование термина «лженаука» ведет фактически к отказу от рефлексии критериев научности, используемых по умолчанию в современной России – а они гетерогенны и во многом включают в себя позднесоветские представления. Поэтому борьба с «лженаукой» оказывается одновременно спором с агрессивным иррационализмом, но часто еще и защитой позднесоветского образа науки, со всеми специфическими особенностями, главный из которых – распространенная уверенность в том, что научный метод в принципе един и что границы науки определить можно определить, основываясь только на здравом смысле, с добавлением познаний в той или иной конкретной дисциплине. Сегодня этому унаследованному от прошлого представлению о неоспариваемом единстве научного метода, противостоит демонстративный и цинический по духу релятивизм, декларированный Владимиром Мединским в его известном манифесте, который недавно был опубликован в «Российской газете» и был призван оправдать несостоятельность его докторской диссертации. О прошлом, по мнению министра, ничего в точности узнать невозможно, поэтому нужно выбирать ту версию прошлого, которая помогает самоутверждению страны в сегодняшних политических обстоятельствах. Поддаться соблазну такого релятивизма значит отказаться от идеи науки в принципе. Однако нынешняя интеллектуальная повестка не может определяться только полемикой с Мединским. Она вообще не должна быть основана только на реакциях на внешние раздражители. Отказ от рефлексии критериев научности чреват стагнацией и провинциализацией исследовательской работы. Таким образом, сегодня обсуждение границ науки и признание возможности плюрализма в этой области (основанного на интерпретации данных социальной, культурной и интеллектуальной истории, а не на принципе anything goes) важно как никогда. Ситуация нова по сравнению с позднесоветской, но в мировом контексте в ней нет ничего особенно нового: сущностная черта науки как уникального метода получения и интерпретации знаний, созданного в Европе Нового времени и распространившегося позже по всему миру, состоит в постоянном переосмыслении собственных границ. В России подобная работа редка и остается незамеченной даже в том случае, когда ее кто-то осуществляет – в качестве примера сошлюсь на статью Виктора Живова «Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения», опубликованную в «Новом литературном обозрении» в 2009 году. Пока такая дискуссия не ведется, на гуманитарных факультетах некоторых вполне известных университетов (здесь я базируюсь на устных рассказах моих знакомых) не старые еще преподаватели требуют от коллег не ссылаться на современные западные исследования и оставаться в традициях «классической русской науки» — конечно, советского времени. В естественных науках подобные запреты, конечно, малореальны, но отказ от социально-культурной рефлексии влияет и на их развитие – просто не так заметно, как на гуманитарные дисциплины. В истории известны случаи, когда со ссылками на данные науки обосновывались совершенно фантастические представления. Такое бывало нечасто, но эти ситуации не исключения и не случайности, они закономерны. Например, на протяжении большей части XIX века врачи и чиновники от образования объясняли со ссылками на «научные данные», что женщинам вредно получать высшее образование, потому что их слабая нервная система не выдержит такой ужасной перегрузки. Миф о гендерном неравенстве, который прежде поддерживало духовенство разных религий, мог быть с той же легкостью легитимизирован с помощью науки. Такие ситуации были и остаются возможными потому, что наука это не одна социально-культурная система, а минимум три. Одна из них – это, как уже сказано, система получения знаний. Вторая – это система легитимации знаний, то есть подтверждения того, что знания, полученные с помощью науки, могут и должны быть авторитетными для общества. Эта легитимация основана на взаимосвязи между обществом и социальными институтами науки – университетами, академиями, научными журналами, учеными степенями и так далее. Легитимация знаний имеет целый ряд неявных социальных ограничений, о которых остроумно пишет, например, Антуан де Сент-Экзюпери в начале «Маленького принца»: турецкому астроному, который открыл астероид B-612, где жил Маленький Принц, на конференции никто не поверил, потому что он был одет по-турецки. («Уж такой народ эти взрослые!» — говорит пер. Норы Галь.) Третья составляющая науки – система высшего образования, где студентам показывают, что признанное обществом в качестве авторитетного (=научного) знание может быть получено и представлено строго определенным образом. Все эти три системы меняются с ходом истории. Эти изменения не означают, что наука не помогает человеку приблизиться к истине. Помогает. Но изменения имеет смысл отслеживать и объяснять, равно как и их связь с политическими и социальными процессами. Если пойти по этому пути, то лучше будет говорить не о «лженауке», а – применительно к нынешним временам – о том, что в России дискредитация интеллектуальной традиции Просвещения становится нормой. Здесь важно ввести различие между дискредитацией, с одной стороны, и критикой или оспариванием, с другой. Оспаривание непогрешимости и тотальности традиции Просвещения существует в любом современном обществе и до некоторой степени может быть даже полезной, так как позволяет обратить внимание на негативные аспекты этой традиции. Например, немецкие философы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в своей книге «Диалектика Просвещения» (1944) обратили внимание на то, что излишняя самоуверенность познающего разума приводит к «преклонению» перед фактической данностью мира, к отказу от стремления увидеть за ним – другой, возможный. Американский историк науки Фриц Рингер в книге «Закат немецких мандаринов» (1969) показал, как интеллектуальные и образовательные успехи немецких университетов и государственная опека этих университетов привели к тому, что в Германии XIX века сформировалась каста «мандаринов» — профессоров, для которых критический настрой отступал на второй план перед лояльностью государству. Впоследствии такая эволюция сделала интеллектуальную среду Германии начала ХХ века восприимчивой к идеям нацизма. Но в России сегодня речь идет не о критике, а именно об отказе от традиции Просвещения, который постепенно становится социальной и политической нормой. Я не думаю, что эту норму специально кто-то насаждает – она оказывается своего рода равнодействующей нескольких социальных сил, но воспроизводится в современной России довольно последовательно. Примерами таких сил является деятельность политтехнологов и медиаменеджеров, которые считают: люди будут считать истиной то, что услышат по телевизору, и неготовность и неумение значительной части школьных учителей воспитывать в детях критическое мышление. Таким образом, в современном российском интеллектуальном поле существуют нерефлексивные защитники традиции Просвещения и рефлексивные. Любая попытка рефлексии в первой группе воспринимается как присяга на верность дискредитирующей тенденции. Тех и других объединяет стремление отстоять критерии новоевропейской рациональности, но зауженная перспектива представителей первой группы толкает их на борьбу с представителями второй. Чтобы прояснить позиции представителей обеих групп, полемика хороша и даже желательна, однако весьма опасно превращать ее в диффамацию и войну. Яркий пример такого недоразумения – статья с нападками на меня, которую опубликовал недавно журналист Александр Сергеев. Статья называется «О советских корнях лженауки. Опыт сомнительного анализа» и посвящена разбору моей статьи «Периодика для ИТР: советские научно-популярные журналы и моделирование интересов позднесоветской научно-технической интеллигенции», вышедшей в журнале «Новое литературное обозрение», и интервью, взятого у меня «по следам» этой публикации Артемом Космарским и опубликованного на портале Indicator.Ru под названием «Неизбежность странного мира: почему new age и оккультизм очаровали советскую интеллигенцию». Идеи Сергеева и форма, в которой они выражены, должны стать предметом специального рассмотрения, чтобы прояснить позиции обеих сторон. Необходимым такой подробный разбор текста Сергеева делают три обстоятельства: 1.А. Сергеев не просто не согласился со мной, но и поставил под сомнение мою репутацию – обвинив меня, в частности, в искажении фактов; 2.В своих комментариях в Facebook Сергеев обрушился с критикой не только на меня (я переживу), но и на портал Indicator.Ru, назвав его противником науки; 3.Вся используемая А. Сергеевым риторика «борьбы с «лженаукой»» очень характерна для современной интеллектуальной ситуации. Поэтому считаю необходимым прокомментировать его текст – именно как пример такого рода риторики. Но прежде мне придется кратко пересказать собственные выступления, иначе будет непонятно, в чем обвиняет меня А. Сергеев. Two days earlier В своей статье я писал о том, что в советских научно-популярных журналах неожиданно (с сегодняшней точки зрения) много и часто публиковали фантастические произведения, которые соседствовали с материалами по футурологии и по разного рода паранормальным явлениям. Когда все эти тексты помещались вперемешку со статьями по науке и технике, получалось так, что журналы последовательно формировали в сознании советских ИТР образ «двухслойного» мира, в котором «ближняя» зона, то есть жизненный мир самих ИТР, подчиняется регулированию по рациональным правилам, а «дальняя» зона, то есть то, что находится за пределами этого мира, предстает как таинственная и труднопостижимая. Образ такого «расслоившегося» мира не предполагал анализа социальных и политических проблем и даже ингибировал такой анализ как избыточный. В частности, сочли главной такой целью гомеопатию, в то время как в обществе есть более опасные проявления этой тенденции. Я не привел примеров таких проявлений – так как не считал этот сюжет главным для своего интервью, однако, подобно герою Зощенко, «не знал, что будет землетрясение», то есть что из-за этого фрагмента интервью как раз и последуют основные дискуссии в соцсетях. Влиятельность паранаучных и вовсе шарлатанских методов лечения в современной России вызвана социальным и институциональным кризисом медицины (который во многом спровоцирован действиями государственной бюрократии) и излишней доверчивостью населения, в том числе – и людей с высшим образованием, особенно принадлежащих к старшему поколению. Поэтому просто нападать на гомеопатию, на мой взгляд – малоосмысленная работа. Гораздо важнее было бы распространять информацию о том, какие минимальные знания должен иметь современный горожанин/горожанка о собственном теле, как нужно наблюдать и отслеживать его состояние (например, сколько раз в год в том или ином возрасте стоит сдавать анализ крови), как можно проверить диагноз, поставленный врачом, которому вы не доверяете, и так далее. Сегодня это делается в «фоновом» режиме – примерно в стиле плакатов на стене в поликлинике, и замечаем мы эти назидания не больше, чем такие плакаты, но в условиях кризиса медицины подобной фоновой пропаганды явно недостаточно, нужно распространять идеи о принципах «заботы о себе», на которых построена современная медицина. Я же попытался сделать свою часть работы: проследил советские истоки доверия к паранаучным методам лечения; полагаю, что мои выводы могут быть использованы для понимания того, как обращаться к старшим возрастным группам, особенно с высшим образованием. Агрессивные нападки на сторонников нетрадиционных методов лечения – лучший способ укрепить их в приверженности этим методам. Кстати, отмечу, что лучшие представители гомеопатической медицины учат пациентов скрупулезно контролировать состояние тела и даже самые мельчайшие симптомы. В борьбе с фидеизмом и мракобесием А. Сергеев полагает, что я в своих публикациях подвожу «…базу для очередной атаки на доброкачественный сциентизм в поддержку религии» и аргументирует это следующим образом: «…[в интервью] делается реверанс в сторону религии. Оказывается, иррационализм некоторых священников — это просто плохое богословие. (слова о «плохом богословии» взяты из финального абзаца рассказа Г.К. Честертона «Сапфировый крест». – прим. И.К.). «— Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник. — Какая еще теория? — спросил изнемогающий Фламбо. — Вы нападали на разум, — ответил Браун. — Это дурное богословие». А значит, есть еще хорошее, которое, конечно, исключительно рациональное. Оно-то как раз и противопоставляется плеяде популяризаторов. Эти "новые просветители" (засчитываем попытку создать жупел по модели «новых атеистов», — прим. И.К.), наследуя традиции советских научно-популярных журналов, "парадоксально" пропагандируют нью-эйдж и открыто — "радикальный атеизм", чтобы не каяться в преступлениях сталинизма и не выступать против нынешнего режима. Получается, что из-за тех, плохих (иррациональных) богословов эти плохие новые просветители "выглядят защитниками рационализма "для всех", для верующих и неверующих". А ведь не должны они так выглядеть. Рационализм для верующих и неверующих — он же разный». Здесь удивителен весь ход рассуждений. А. Сергеев считает, что религия и современная наука несовместимы и что рационализм для верующих и неверующих должен быть разным. Так можно было думать в XIX веке, максимум в начале XX-го, но сегодня, после работ Пола Фейерабенда или Мераба Мамардашвили и целого ряда других дискуссий по методологии научных исследований, такой подход выглядит очень консервативным. В советских представлениях научная рациональность несовместима с религиозной интерпретацией реальности, потому что научный подход один и основан на отвержении самой идеи трансцендентного. Вероятно, в таком взгляде на науку южноафриканский астрофизик и «по совместительству» теолог Джордж Ф.Р. Эллис (р. 1939) (к слову, в одной из книг — соавтор атеиста Дж. Хокинга), или кембриджский теолог и «по совместительству» биохимик Артур Роберт Пикок (1924—2006), автор книги «Богословие в век науки» или вовсе не существуют, или рассматриваются как досадные исключения. В интервью я говорил, что пропаганда иррационализма со стороны священников опасна для религии – как минимум, об этом я могу говорить применительно к православию, о котором я знаю немного больше, чем о других конфессиях. Опасна не только для общественного статуса православия, но и для развития религиозной мысли, для отношений между церковью и государством и для многих других аспектов религиозной жизни. В этой ситуации Докинз, несмотря на свой радикальный атеизм, дает возможность оценить красоту созданного Богом мира и значение рациональных методов для его познания, а следовательно – важен и для верующих; вот только во всем солидаризироваться с Докинзом я бы не советовал, даже если вы и атеист, так как он тоже не проблематизирует образ науки. А. Сергеев же, видимо, не понял, что я имел в виду, и приписал мне тотальное неприятие идей Докинза и его последователей. В своем Facebook А. Сергеев позволил себе даже еще более радикальные выпады, чем в статье, и обвинил меня в том, что я – еще и политический провокатор: «Если суммировать [выводы И. Кукулина], то получается довольно характерная для части современной гуманитарной интеллигенции позиция: • религию защищаем от науки, проповедующей чужеземные идеи; • науку подталкиваем к политизации — пусть об власть лоб расшибает; • лженауку похлопываем по плечу — мол, пусть соперничают сто школ. Как нетрудно заметить, во всех пунктах интересы науки предаются…[…] По сути, это проявление антинауки — установки на недоверие к науке и ограничение ее роли в общественной жизни». Таким образом, автор статьи оказывается виноват сразу и в том, что «подталкивает науку к политизации», и стремится ограничить ее роль в общественной жизни. Насколько можно судить, А. Сергеев отождествляет политизацию с призывом к рефлексии политических проблем. Происходит это, видимо, потому, что в современной России такая рефлексия воспринимается как потенциально опасная. Позволю себе напомнить о том, что крупнейшие гуманитарные мыслители ХХ века формулировали свои концепции именно для того, чтобы понять, что происходит с окружающим их обществом. Так, французский историк Марк Блок написал свои книги «Апология истории» и «Странное поражение» в подполье, участвуя в движении Сопротивления, -- для того, чтобы понять, как европеец может помыслить историю после начала Второй мировой войны и поражения Франции (Блок, в частности, задается вопросом о том, можно ли говорить о том, что «история нас обманула», а если нет, то почему). Немецкие филологи Эрих Ауэрбах (во времена нацизма переехавший в Турцию) и Эрнст Роберт Курциус – именно для того, чтобы противостоять нацизму – разработали концепции, позволяющие представить европейскую культуру как единое масштабное целое. То же, что А. Сергеев называет «недоверием к науке» – это просто попытка сделать предметом профессионального экспертного обсуждения границы и критерии научности. Но ведь наука вообще ведь часто требует критического пересмотра данных опыта: кажется, что солнце кружится вокруг земли, но в действительности дело обстоит наоборот. Просто бывает так, что предметом изучения и анализа становится сама наука – и как система познания, и как общественный институт. Незачет по Умберто Эко А. Сергеев обвиняет меня в методологической некорректности. Из его обвинений видно, что он отказывается понимать, как работают исследователи-гуманитарии, и отказывается до такой степени последовательно, что мне трудно решить, к какой аудитории обращаться в своих ответных комментариях: А. Сергеева я все равно ни в чем не смогу убедить, а для остальных мои высказывания могут показаться пересказом азбучных истин. Поэтому я заранее прошу извинения у тех, кому и так понятно то, о чем я говорю. По мнению А. Сергеева, мой текст – «не гуманитарная научная статья, а наукообразное публицистическое эссе, основанное на мнении и избирательном рассмотрении фактов», потому что «гуманитарное исследование обязано собрать все относящиеся к теме работы оригинальные публикации и все значимые их интерпретации без исключений», а «в данном случае мы видим лишь выборочный анализ отдельных изданий, публикаций и мнений». В качестве доказательства Сергеев ссылается на книгу Умберто Эко «Как написать дипломную работу». Однако пособие Эко (в самом деле очень полезное) говорит о написании учебной работы, которая предъявляет другие требования к объему и системе аргументации и помогает студентам освоить основные методы работы с научной литературой. Я же писал статью для профессионального академического журнала, и в этих случаях полагается представить такое количество доказательств, которое автор считает достаточным для аргументации поставленного вопроса, а дело внутренних рецензентов и самого журнала – согласиться с тем, что аргументов достаточно, или нет. А. Сергеев пишет: «Все материалы, используемые в гуманитарном исследовании, должны подвергаться источниковедческому анализу. В данной статье на него нет даже намека». Претензия высказана тоном упрека нерадивому студенту. Мне неловко объяснять, что вообще-то такой анализ в статье есть, просто не вынесен в отдельный раздел – возможно, поэтому А. Сергеев его и не заметил. Я рассматриваю условия, при которых появлялись те публикации в научно-технических и научно-популярных журналах, о которых я пишу; там, где это возможно, я стремлюсь показать, какие цели преследовали авторы обсуждаемых мною публикаций – например, делаю это, цитируя манифест Рафаила Нудельмана, писавшего в «Технике молодежи» о социально-философском направлении в советской фантастике. Еще одна претензия А. Сергеева основана и вовсе на недоразумении. Согласно его работе, «…любой выдвигаемый тезис должен подвергаться критике, т. е. автору следует самому поставить его под сомнение и показать, что тезис выдерживает все разумные критические атаки. Автор же с первых строк признается, что целенаправленно подбирает факты в подтверждение своей гипотезы: «Выскажу предварительную рабочую гипотезу — дальнейший текст, как я надеюсь, поможет ее обосновать и уточнить». То есть задача критики гипотезы не ставится, альтернативные гипотезы не рассматриваются, как и факты, которые мешают обосновать гипотезу». Очевидно, А. Сергеев перепутал порядок изложения и порядок исследования. Широко распространенный композиционный принцип, принятый во многих гуманитарных научных журналах -- в начале статьи излагать рабочую гипотезу, потом представлять имеющиеся аргументы, и в финале делать заключение: что следует из того, что гипотеза, по наличным данным, подтверждается. Такой порядок изложения возникает уже после того, как проведено исследование, и в том случае, если данные подтверждают первоначальную гипотезу (статьи, рассказывающие о неподтверждении первоначальной гипотезы, существуют, но публикуются редко). Выдвижение и проверка альтернативных гипотез – неотъемлемая часть всякого добросовестного исследования, но не обязательно – всякой научной статьи: если описанная закономерность или тенденция покажется профессиональной аудитории достаточно аргументированной, то изложенная гипотеза имеет право на существование, а если не покажется, то будут высказаны другие объяснения, и их аргументационную силу можно будет сравнить с первоначально высказанным предположением. Научная полемика обычно так и происходит. Все, что здесь сказано о методологии научного исследования, А. Сергееву, несомненно, известно, поэтому я и сказал в начале этой главки не о том, что он не понимает, а о том, что в случае полемики со мной он отказывается понимать специфику работы гуманитариев. Вероятно, этот отказ основан на том, что А. Сергееву не нравятся мои выводы и то, что они излагаются на площадке издания Indicator.Ru, которое сторонники нерефлексивной апологии Просвещения привыкли считать «своим». Фильтры восприятия А. Сергеев представляет современных российских просветителей, то есть распространителей научно-популярных знаний, как прямое наследников советскогопросветительства. Попытка указать на его историческую и культурную специфику вызывает у моего оппонента яростное неприятие и стремление обвинить меня (и «за компанию» — портал Indicator.Ru) в подрыве научной рациональности в целом. Поэтому он предпринимает титанические усилия, чтобы перечеркнуть те особенности советского просветительства, которые не вписываются в его собственную концепцию. Когда А. Сергеев начинает спорить со мной по существу, полемика получается несколько странная, так как мой оппонент словно бы не замечает, что некоторые из его контраргументов я уже обсуждаю в своей статье (это к вопросу о выдвижении альтернативных гипотез). Например, он пишет: «Скромная доза фантастики в научно-популярных журналах действительно поддерживала тиражи, но главным их содержанием были обычные научно-популярные и познавательные статьи. Делать вывод о роли научно-популярных журналов на основе вспомогательной (по сути, маркетинговой) рубрики — просто неадекватно». Но в моей статье показано, что, во-первых, фантастика в научно-технических журналах занимала довольно заметное место, во-вторых, в тех же журналах было гораздо больше типов публикаций, чем просто «обычные научно-популярные и познавательные статьи» и фантастика – например, значимое место в них занимали тексты, которые могли быть объединены под рубрикой «В мире неясного и нерешенного» (здесь я позволю себе использовать как цитату название одного из сборников статей В. Розанова). Писатель Зиновий Зиник в эссе 1974 года «Соц-арт» упоминал как узнаваемый социально-культурный тип «советского инженера, который по ночам зубрит йогу, по утрам ловит прану и позже, не выспавшись, голосует в своем «секретном ящике» за справедливый гнев, неподдельное возмущение и законную гордость» (цит. по публикации: Синтаксис (Париж). 1979. № 3). Разумеется, в СССР были далеко не только такие инженеры, но Зиник, гротескно заостряя черты, описывает распространенную категорию людей, которые были идеальными читателями научно-популярных журналов и зрителями программы «Очевидное — невероятное» и создавали спрос именно на ту программу, на ту установку восприятия научного как таинственного и нью-эйджевского, о которых я и пишу. Идеи советского нью-эйджа возникали не из самих публикаций западной фантастики в научно-популярных журналах, а из совмещения под одной обложкой фантастики вполне просветительского толка и текстов о «мире неясного и нерешенного», о паранормальных способностях человека, о чудовище озера Лох-Несс, о пограничных способностях психики. Последовательное чтение журналов, составленных по такому принципу, поддерживало особый способ восприятия текстов, свойственного ИТРовцам, «ловившим прану» (они часто искали в журналах именно рассказов о таинственном в сферах, лежавших за пределами их технической и научной экспертизы), и формировались под влиянием иррадиации значений, при которой более иррационалистические материалы в журналах оказывали влияние на восприятие опубликованных рядом более рационалистических. Разные смыслы могут быть здравыми А. Сергеев говорит с точки зрения, которая кажется ему точкой зрения здравого смысла. Но у меня и у него – не только разные критерии научности, но и разные здравые смыслы. Такое вполне может быть. В статье американского антрополога Клиффорда Гирца «Здравый смысл как культурная система» показано, что «очевидность» истин здравого смысла – иллюзия, даже когда эти истины оказываются прагматически полезными: они историчны и опираются на никогда не проговариваемую аксиоматику. На здравый смысл А. Сергеева оказало большое влияние представление о науке как о спасающей общество силе, сформировавшееся в 1950—60-е годы (подробнее см. в работе немецкого философа Юргена Хабермаса «Наука и техника как "идеология"»). В СССР такое представление о науке позволяло защититься от давления навязанной идеологии, поэтому Юрий Лотман так и настаивал на том, что «Литературоведение должно стать точной наукой» (это название его статьи 1967 года; такую интерпретацию ее заголовка уже давали авторы, писавшие о Лотмане). Но сегодня такое представление нужно проблематизировать, а А. Сергеев защищает эту непроговоренную контр-идеологию. В здравый смысл моего оппонента входит представление о том, что наука исключает религию, а для меня они вполне совместимы, потому что вера и обскурантизм – не синонимы. Видимо, здравый смысл – в его понимании – дает ему основания думать, что публикация фантастики в журнале может иметь только «маркетинговый» характер. Это различие здравых смыслов позволяет понять, как А. Сергеев, очень интересующийся историей советской науки, видит в моей статье то, чего в ней нет. Происходит это от его глубокой уверенности в том, что я, сказав «а» — или то, что он считает «а» — должен обязательно говорить «б» и дальше все буквы алфавита, причем именно русского, а не какого-нибудь еще. Если я защищаю религию, то должен быть ксенофобом – и вот уже мой оппонент мне приписывает антизападный настрой за упоминание Ричарда Докинза в критическом контексте: «…следует упрек в адрес "плеяды ярких авторов, которые пишут научно-популярные книги" и "проповедуют" […] западных авторов, "например, Ричарда Докинза". То есть с помощью чисто словесных манипуляций популяризация науки и рационализма преподносится не как просвещение, а как проповедь, причем чего-то чужеземного». Ничего плохого в «иностранности» Докинза я не вижу, а мои «словесные манипуляции» состоят в том, что я понимаю реальность иначе, чем Сергеев: то, что для него – только просветительство, для меня в случае Докинза – не только просветительство, но и проповедь атеизма -- настолько радикального, что он по смыслу близок к религии. На всякий случай скажу, что для меня такие черты имеет не всякий атеизм, а именно мировоззрение Докинза. Википедия на страже научности А. Сергеев проявляет удивительную невинность в отношении работы с источниками. Сначала он обвиняет меня в подтасовке фактов, потом предъявляет ровно один пример такой подтасовки – приведу длинную цитату: «В обоснование лженаучного нью-эйджевого тренда приводится следующее суждение: "В 1976–1979 годах заместителем Захарченко по "Технике — молодежи" был писатель-фантаст Владимир Щербаков (1938–2004)… Щербаков публиковал не только романы, но и многочисленные псевдонаучные книги о тождестве древних славян, этрусков, первоначального населения Палестины и дошумерских автохтонов Двуречья». Открываем «Википедию» и читаем о Щербакове: «В конце 1980-х отошел от фантастики, увлекшись изучением загадок прошлого, в том числе Атлантиды и этрусков. Выпустил ряд документальных книг, в которых пишет о тайнах и загадках исчезнувших цивилизаций». То есть псевдонаучный тренд возник у Щербакова уже после работы в Т[ехнике-] М[олодежи]. Первым его произведением в этом направлении называют сценарий фильма про биополе "Невидимая жизнь леса", снятого в Киеве в 1984 году. Но раз в 1980-х человек увлекся лженаукой, почему бы не предположить, что и в 1970-х он проводил в жизнь скрытую программу?!» Если бы А. Сергеев заглянул не в «Википедию», а в двухтомную работу В. Шнирельмана «Арийский миф», на которую я ссылаюсь (эту ссылку Сергеев не только выпустил при цитировании, но, похоже, и просто не заметил), он бы обнаружил, что в 1970-е годы Щербаков публиковал фантастические романы, где уже присутствовали сюжеты из «истории древних славян, выходившей далеко за пределы всех приемлемых научных гипотез» (Шнирельман, «Арийский миф», т. 1, с. 214). Представленное Щербаковым «…направление ["славянской фантастики"],[…] широко применявшее неонацистские приемы манипуляции историческими материалами[…], получало всемерную поддержку в ЦК ВЛКСМ, где в нем видели спасительную идеологию, способную увлечь молодежь» (там же; приводимые Шнирельманом данные находят подтверждение в других работах по истории советской культуры этого периода). Да: псевдонаучные опусы Щербакова опубликованы после окончания периода, рассматриваемого в моей статье, но те взгляды, которые стали основой для этих опусов, — смесь национализма и иррационализма — сформировались у Щербакова еще в 1970-е – именно в тот период, когда тот был заместителем главного редактора «Техники – молодежи». Вот такие «подтасовки». На основании анализа моего интервью А. Сергеев обвиняет портал Indicator.Ru в том, что тот якобы является врагом науки. Тем самым сама идея научности превращается в идеологическую конструкцию, необходимую для разделения на «своих» и «чужих», и происходит это потому, что я попытался проблематизировать и историзировать критерии научности. Но без такой проблематизации спасти идеалы Просвещения (под которым Кант понимал, напомню, совершеннолетие человечества, то есть обретение людьми мужества пользоваться собственным умом) в России, как мне кажется, невозможно. Я попытался показать в своей статье, что в СССР никто особенно не пытался отрефлексировать границы научности и это приводило к «ползучему» распространению идей нью-эйджа. Сегодня этот отказ от рефлексии по-прежнему остается «слепым пятном» для интеллектуального сообщества. Однако приводит он не к распространению нью-эйджа, а к иным последствиям: к тому, что защитники науки оказываются безоружными в осмыслении 1) нынешней ситуации кризиса рациональности и 2) того, что в разных терминологических системах называется социальным и институциональным прогрессом науки и развитием современных, неклассических форм научного познания. И все же выход статьи Сергеева, несмотря на допущенные им натяжки и сбои в аргументации – важное событие. Эта статья позволяет увидеть, что в современной российской интеллектуальной жизни существуют минимум две группы защитников традиции Просвещения, что расхождения между ними должны стать предметом отдельной дискуссии и что использование в этой дискуссии обобщающих и мистифицирующих ярлыков вроде «врагов науки» неумолимо тянет нас назад – даже не к позднесоветской эпохе, которая была предметом анализа в моей статье, а к более раннему периоду конца 1940-х – начала 50-х. Желая отстоять попранные как раз в то время критерии научности, сегодняшние их защитники сами себя лишают средств, чтобы найти социально и политически релевантные выходы из интеллектуального (а не только институционального) кризиса, в котором оказалась сегодня российская наука. Автор — Илья Кукулин Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.