Ленин и Сталин под землей — ветераны московского метро рассказали о судьбе изображений советских вождей в метро

Сейчас уже невозможно представить московскую жизнь без метрополитена. Эпоха подуличных пассажирских составов началась в Первопрестольной 90 лет назад. За эти десятилетия столичная подземка перевезла миллиарды людей, есть там, среди вестибюлей и лабиринтов тоннелей, даже постоянные обитатели «лучшего в мире метро», которых поселили в сабвее — скульптурами, барельефами, мозаиками — создатели станций-дворцов. Сегодня вспомним о некоторых из таких «метрополитеновцев».

«Мы хотим, чтобы это сооружение, которое больше, чем какой-либо другой дворец, театр, обслуживает миллионы людей, — чтобы это сооружение поднимало дух человека, облегчало его жизнь, доставляло ему отдых, удовольствие», — заявил на торжественном открытии первой очереди метро в мае 1935-го главный организатор строительства «железный нарком» Лазарь Каганович. Подтверждение его словам можно было обнаружить, побывав на станциях.

Они действительно оправдывали звание «подземных дворцов»: отделаны мрамором, гранитом, украшены лепниной, мозаичными панно, скульптурными композициями, фигурными светильниками... Прирастая все новыми и новыми участками пассажирских линий, столичная подземка превратилась в настоящий музей декоративно-прикладного искусства. Впрочем, эта «музейность» никак не должна была повлиять на основную функцию метро, которое стало одним из главных транспортных предприятий города.

Об истории существования некоторых художественных произведений, созданных специально для столичного сабвея, корреспонденту «МК» довелось услышать от Виктора Черемина, который в конце 1990-х занимал должность главного архитектора Московского метрополитена.

Удар бутылкой

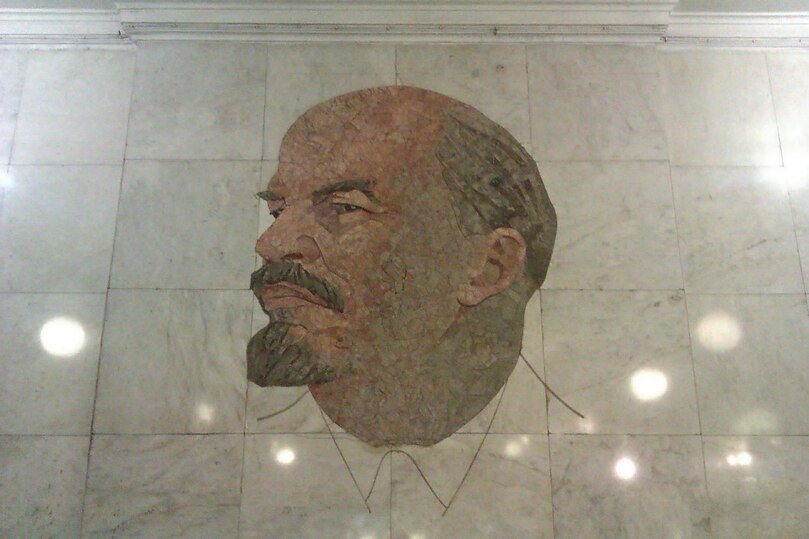

Нет ничего удивительного, что среди наиболее популярных персонажей для декоративного оформления станций первых очередей оказался В.И.Ленин. В столичном метро можно встретить по крайней мере полтора десятка Ильичей, воплощенных в виде скульптур и мозаичных портретов.

Одно из таких ленинских изображений находится у глухой торцевой стены центрального зала «Комсомольской»-кольцевой. Основной поток пассажиров движется в стороне от этого скульптурного произведения. Однако если подойти поближе… По итогам нескольких таких рандеву создалось впечатление, что беломраморный ленинский бюст — хронический грязнуля.

Черемин во время нашего разговора подтвердил такое наблюдение. По его словам, рабочим никак не удавалось отмыть мраморное изваяние добела. Пробовали по-разному — и водой из шланга, и мыльным раствором... Через несколько часов каменный вождь подсох и, глядь, снова «чумазым» сделался. А все потому, что в условиях работы метрополитена изделия из белого мрамора «плохо себя чувствуют». Ветеран метрополитена упомянул также, что в перестроечные годы несколько раз этот Владимир Ильич привлекал внимание своим «эксклюзивным» видом: находились среди пассажиров ловкачи, которые шутки ради напяливали на ленинскую голову кепку!

Впрочем, в разгар антикоммунистических настроений произошло и куда более серьезное посягательство на изображение «вождя мирового пролетариата» в московском метро. Осенью 1997-го пассажиры на станции «Библиотека имени Ленина» могли заметить странную картину: у мозаичного Ильича, украшающего стену перехода в торце подземного зала, на лбу образовалось «родимое пятно». Мистика? Нет. Просто часть тонких каменных пластинок, из которых собран портрет, осыпалась, обнажив красноватый слой специального клеящего состава. Причины такой «лицевой травмы» в то время нигде не афишировались. Однако благодаря Виктору Черемину автору этих строк удалось выяснить, что портрет пострадал по вине какого-то ярого оппозиционера, улучившего момент и метнувшего в мозаику стеклянную бутылку. По прошествии некоторого времени поврежденную часть портрета восстановили.

Юрий Алексеевич вместо Иосифа Виссарионовича

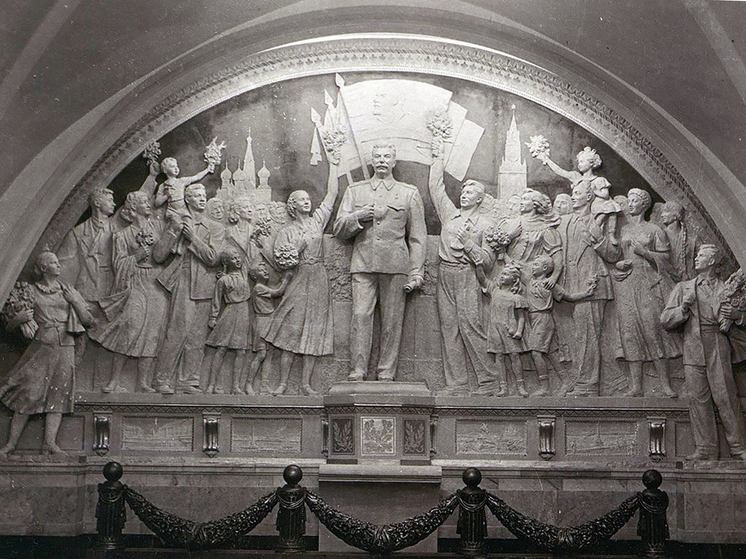

Был период, когда главным действующим лицом в оформлении интерьеров станций и вестибюлей столичного сабвея был И.В.Сталин. Ветераны-метрополитеновцы говорят, что изображения «отца народов» присутствовали по крайней мере на 15 станциях метро. Внушительные скульптуры Иосифа Виссарионовича стояли на «Курской», в наземном вестибюле «Семеновской» (первоначальное ее название — «Сталинская»)... Кроме того, «кремлевского хозяина» можно было увидеть на мозаиках, барельефах и фресках, украшавших станции «Киевская», «Октябрьская», «Серпуховская» (теперь «Добрынинская»), «Новослободская»... Однако в конце 1950-х — середине 1960-х годов, после того как руководство СССР раскритиковало культ личности, была проведена по указанию «сверху» масштабная кампания по «выселению» Сталина из метрополитена.

Статуи вывезли, барельефы срубили, некоторые фрески и мозаики полностью уничтожили. На «Арбатской» (той, которая на синей линии), в зале, где стоят турникеты, украшал прежде стену большой мозаичный портрет усатого генсека, выполненный скульптором Г.Опрышко. Как рассказал Виктор Черемин, в одну из ночей бригада рабочих под присмотром специально приехавших «товарищей в штатском» стесала картину зубилами. Автор произведения просил отдать ему хотя бы фрагмент с изображением головы Сталина — нет, не согласились.

В других случаях мозаичные панно сохранили, но подретушировали, убрав с них неугодного теперь персонажа. Так произошло на «Киевской»-кольцевой, например. А вот в наземном вестибюле нынешней «Добрынинской» на той же Кольцевой линии борьба с напоминаниями о Сталине привела к появлению хронологического парадокса. На задней стене наземного вестибюля станции, построенной в 1950 году, можно увидеть мозаичное панно с изображением парада спортсменов на Красной площади, и его участники несут большой портрет… Юрия Гагарина, исторический полет которого на околоземную орбиту состоялся лишь в 1961-м. Объяснение простое: первоначально на месте первого космонавта красовался сталинский портрет, который убрали в середине 1960-х, заменив гагаринским. Еще одного Иосифа Виссарионовича (на сей раз изображенного вместе с Лениным) можно было прежде увидеть на другом панно в вестибюле «Добрынинской»: портреты этих двух коммунистических вождей красовались на знамени, которое несут участники военного парада. При десталинизации прежнюю композицию заменили изображением знака «Гвардия».

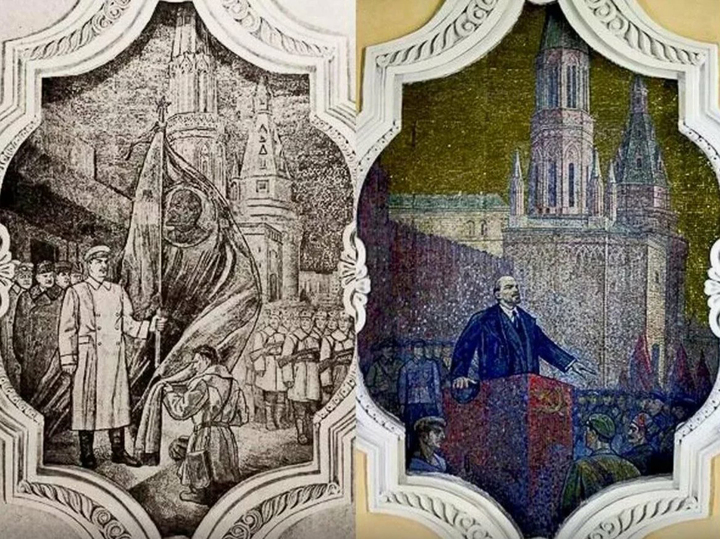

Все упомянутые идеологические «зачистки» проводились без лишней шумихи и практически без всякой бумажной канители. В.А.Черемин смог отыскать лишь единственный документ: «27 февраля 1963 г. Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в связи с ликвидацией культа личности Сталина в художественном оформлении среднего зала станции «Комсомольская»-кольцевая и утверждением новых эскизов на два панно (автор — художник т. Корин П.Д.) общая площадь заполнения плоскостей новых композиций составляет 13,18 кв. метра».

Речь идет о двух огромных мозаичных картинах, расположенных на своде «Комсомольской», — «Вручение гвардейского знамени» и «Парад Победы». Названия вроде бы совершенно нейтральные, однако следует упомянуть, что на первой из них изображен Сталин, передающий знамя солдату (за спиной генералиссимуса — его ближайшие сподвижники: Молотов, Берия, Каганович...), а на другой — те же представители партийной верхушки во главе со своим «хозяином» выстроились на трибуне Мавзолея, у подножия которого брошены фашистские знамена. Понятно, такие «картинки» после XX съезда партии попали в разряд «идеологически вредных».

Вообще-то корректировать мозаики на «Комсомольской»-кольцевой начали гораздо раньше. Вскоре после того, как в 1953-м Берию объявили «врагом народа», его изображения были тщательно вылущены из панно. Потом пришла очередь попавших в опалу Молотова и других «верных сталинцев». Наконец, в 1963 году подоспела пора глобальных перемен: вместо «Вручения гвардейского знамени» появилось «Выступление Ленина перед красногвардейцами, отправляющимися на фронт», а «Парад Победы» превратился в «Триумф Победы». Именно превратился: художник Павел Корин, которому поручили подготовить новые эскизы для панно, сделал эту композицию такой, чтобы в нее вошло как можно больше фрагментов прежнего «Парада...». С картины просто исчезло все сталинское Политбюро (трибуна Мавзолея теперь показана пустой), а на переднем плане появилась аллегорическая фигура: Родина-мать с пальмовой ветвью мира и серпом-молотом.

Босоногая Мадонна

Капризы «кремлевской идеологии» не раз вносили свои коррективы в оформление «подземных дворцов».

Например, павильон станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии при его постройке в начале 1950-х предполагалось, согласно утвержденному первоначально проекту, украсить мозаичным фризом с портретами наших знаменитых полководцев — Суворова, Кутузова и Жукова. Однако в самый разгар работы над эскизами художнику Павлу Корину поступила «сверху» директива: Жукова изображать не нужно (в то время уже начались политические интриги против этого героя Великой Отечественной войны). В создавшейся ситуации у выдающегося живописца хватило смелости проявить принципиальность: «Раз Жукова нельзя здесь показать, значит, вообще никаких портретов на фризе не будет!» Так и настоял на своем.

А нынешняя «Алексеевская» первоначально должна была называться «Щербаковской» — в честь секретаря МК и МГК КПСС Александра Щербакова. Для «именной» станции заказали бюст этого видного московского партийного деятеля. Однако в апреле 1958 года, буквально за неделю до открытия движения по Рижскому радиусу метро, новые «подземные дворцы» посетил тогдашний лидер Советского Союза Н.С.Хрущев. К Щербакову Никита Сергеевич испытывал давнюю неприязнь, а потому, увидев его скульптурный портрет, недовольно воскликнул: «Чего это он у вас тут портит вид?!» Естественно, после такой реплики руководителя партии и страны бюст тут же убрали, а самой станции в спешном порядке дали другое, нейтральное название — «Мир».

Немало перемен в интерьеры метростанций внесла и «капиталистическая революция» 1990-х. По столичному сабвею прокатилась волна идеологических переименований. «Персональных» станций лишили тогда Калинина, Дзержинского, Кирова, Свердлова... Вслед за тем ополчились и на бюсты большевистских вождей, установленные в вестибюлях, переходах, пассажирских залах этих станций. В результате от изваяний Михаила Ивановича с Феликсом Эдмундовичем и следа не осталось, а о гранитном Якове Михайловиче напоминает лишь пустой постамент…

Непростой оказалась судьба еще одного «метрополитеновского» произведения уже упоминавшегося здесь известного художника Павла Корина. Об этой эпопее рассказал вашему корреспонденту один из авторов проекта «Новослободской» — архитектор Александр Стрелков.

По эскизам Павла Дмитриевича для новой станции на последнем участке Кольцевой линии сделали мозаику с изображением Родины-матери. Огромное панно заняло всю торцевую стену центрального зала: навстречу людям идет женщина с ребенком, тянущим ручки к небу, к солнцу (только вместо небесного светила в верхней части мозаики помещен был круглый медальон с портретом Сталина).

Некоторые чиновники находили в коринском панно сходство со знаменитой «Сикстинской мадонной» Рафаэля и считали, что подобной картине в советском метро не место. А Хрущеву, который приезжал осматривать станцию, особенно не понравились... ноги Родины. «Почему она босая? — возмущался Никита Сергеевич. — Намек на то, что у нас в стране людям обуви не хватает? Почему дискредитируете Советскую власть?!»

Пришлось спешно исправлять оплошность — «обувать» аллегорическую фигуру в некое подобие древнеримских сандалий.

Тем не менее антипатия к «художествам» на «Новослободской» у Хрущева все равно сохранилась. Вскоре из ЦК последовало распоряжение: «неправильную» мозаику вообще убрать! Однако авторы проекта «Новослободской» пошли на риск и решили спасти коринскую работу. Панно не уничтожили, а загородили фальшивой стенкой, облицованной снаружи мрамором.

Родина-мать пребывала «в заточении» вплоть до отстранения Хрущева от власти. Лишь после этого события Корину удалось добиться разрешения вернуть мозаику в интерьеры станции. Декоративную стенку сломали. В верхней части панно взамен портрета Иосифа Виссарионовича поместили изображение ленты с надписью «Мир во всем мире», вокруг которой парят голуби. А злосчастные сандалии убрали, оставив женщину босоногой, как и было первоначально задумано художником.

Коварство «Неба Родины»

Среди десятков самых «возрастных» станций столичного сабвея есть несколько метродворцов, лишившихся со временем своего художественного убранства, предусмотренного авторами.

Среди таких «лишенцев» — станция «Охотный Ряд». Фасад ее наземного вестибюля в первоначальном варианте был оформлен изваяниями атлетов. Одну из этих фигур автор, скульптор Матвей Манизер, лепил с артиста и преподавателя циркового училища Александра Ширая. Пока гипсовая статуя красовалась в нише на фасаде здания, студенты из циркового всякий раз, когда доводилось проходить мимо, обязательно говорили: «Здравствуйте, Александр Николаич!»

На «Партизанской» (ее прежние названия — «Измайлово», «Измайловский парк») скульптуры сохранились. Здесь запечатлены легендарная комсомолка-диверсантка Зоя Космодемьянская и куда менее известный герой войны, старик-колхозник Матвей Кузьмин, который повторил подвиг Ивана Сусанина. Зато от живописных панно на потолке станции и следа не найти. А ведь в первоначальном варианте над центральной ниткой рельсов (станцию сделали трехпутной) в нишах перекрытий были размещены 12 огромных фресок художника А.Гончарова под общим названием «Небо Родины».

Скорее всего, эти произведения искусства оказались обречены на гибель из-за высокого качества их исполнения. Пассажиры в ожидании поезда просто не могли удержаться, чтобы не задрать голову вверх и не полюбоваться красивыми картинами. Так, с задранными головами, ходили они по платформе от одной фрески к другой, и периодически кто-нибудь особо «везучий» сваливался на центральный путь. В конце концов руководству метрополитена эти регулярные ЧП на «Измайловском парке» надоели, и все «виновники»-фрески велено было замазать побелкой.