«Призвал выпустить на волю тело» Сергей Дягилев заставил весь мир говорить о России и русских. Как ему удалось?

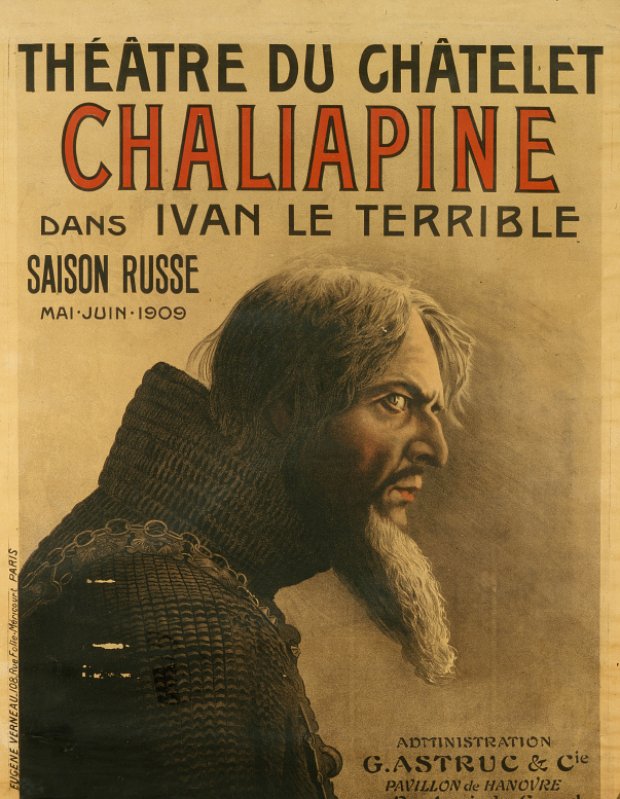

Сергей Дягилев влюбил Европу и Америку во все русское. Именно благодаря Дягилеву весь XX век говорили о величии русского балета. Он, как никто умевший продавать публике искусство, открыл России окно в мир международного шоу-бизнеса и изменил законы балета. О непростом пути Дягилева подробно рассказывает книга британского обозревателя Руперта Кристиансена «Империя Дягилева». Кристиансен создал живой портрет целой эпохи. Стравинский и Бенуа, Пикассо и Нижинский, Павлова и Карсавина, Фокин и Бакст — вот лишь немногие имена, которыми он оперирует, чтобы передать все коллизии и сложности отношений между людьми, создавшими славу русского балета. «Лента.ру» с разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикует отрывок из книги.

Предприимчивость Дягилева сыграла исключительную роль в восхождении балета. Обладая утонченным вкусом в сочетании с деловой хваткой и развитыми управленческими навыками, Дягилев не действовал по шаблону и не имел предшественников. Со временем у него появилось немало подражателей, и в конце книги с некоторыми из них вы познакомитесь. Но, хотя имя Дягилева стало нарицательным и теперь его часто применяют в отношении склонных к авантюрам импресарио, готовых пойти на риск ради новизны, — во время работы над книгой мне на глаза попалась статья, где Малкольма Макларена, менеджера группы Sex Pistols, называют «Дягилевым панка», — никто из его последователей не смог достичь того же уровня или добиться тех же успехов.

Как ему это удалось? Он не был ни интеллектуалом, ни теоретиком, не обладал какими-либо художественными талантами — по большей части лишь заимствовал чужие идеи

Его нередко обвиняли в банальном приспособленчестве и полном отсутствии воображения. И пусть это в какой-то степени правда, его нельзя назвать аферистом: едва учуяв, откуда дует ветер, он тут же брался за штурвал.

Он обходился без регулярного финансирования и совета попечителей (хотя и окружал себя сонмом консультантов) и в роли театрального импресарио был подобен Богу.

Гений Дягилева носил чисто практический характер: найти и собрать вместе таланты, помочь им раскрыться и получить результат. Без его руководства ничего бы не вышло.

В более широком смысле Дягилева можно вполне заслуженно отнести к деятелям модернизма: дилерам, коллекционерам и покровителям искусства начала XX века, которые делали ставку на неугомонных и непризнанных молодых художников, композиторов и писателей, бунтующих против академического благочестия родителей. Амбруаз Воллар, например, торговал полотнами Сезанна и Пикассо, Даниель Анри Канвайлер разглядел заложенный в кубизме потенциал, Сергей Щукин привез в Россию Матисса, Сильвия Бич опубликовала за свой счет сочинения Джеймса Джойса, княгиня Эдмон де Полиньяк (Виннаретта Зингер) потратила часть нажитого на швейных машинах семейного состояния на гонорары Стравинскому, Пуленку и Сати.

Такие люди, как Дягилев, заранее и понемногу вкладывали средства в нарушителей правил, выжидали какое-то время, подогревали в публике интерес, а потом взвинчивали рыночную цену

Иногда чутье подводило их, и инвестиция оказывалась неудачной, но они смело рисковали, доверившись своей интуиции. Без них сеть так и осталась бы обесточенной.

С тем же успехом Дягилев мог стать и арт-дилером — в начале своей карьеры он занимался организацией художественных выставок, — но русская живопись не обладала потенциалом удивлять и очаровывать.

Однако он мастерски разглядел такой потенциал в балете, и его ребяческая затея быстро достигла зрелости. На рубеже веков балет угасал и скатывался в инфантилизм, оставаясь либо помпезным семейным развлечением придворных театров вроде Парижской и Венской опер или Мариинского театра в Санкт-Петербурге, либо номером в концертных программах крупных варьете. Дягилев же почувствовал в этой пресной материи потенциал и создал из нее нечто жизнеспособное — одноактные драмы с увлекательным сюжетом, которые впитали в себя последние тенденции в изобразительном искусстве и симфонической музыке и отразили процесс раскрепощения общества в начале столетия.

Теперь, когда страсти улеглись, можно с уверенностью сказать, что балеты «Послеполуденный отдых фавна» (Prelude à l’aprés-midi d’un faune) Вацлава Нижинского, «Треуголка» (Le Tricorne) Леонида Мясина, «Свадебка» (Les Noces) Брониславы Нижинской и «Аполлон» (Apollo) Джорджа Баланчина следует ставить в один ряд с «Авиньонскими девицами» (Les Demoiselles d’Avignon) Пабло Пикассо, «Лунным Пьерро» (Pierrot lunaire) Арнольда Шеенберга и романом Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (À la recherche du temps perdu) как поворотные события в культуре начала XX века.

Нужно особо подчеркнуть еще одну вещь. Нет никаких сомнений в том, что до появления радио, телевидения и цветных журналов сотрудничество с Дягилевым давало возможность Стравинскому, Пикассо и другим представителям модернизма выставлять свои новаторские творения напоказ. Кроме того, все это заложило основы для последующих революционных перемен в языке театра и арт-инсталляции.

Но что еще важнее, «Русский балет» наметил контуры новых форм чувственности.

Балет решительно призывал женщин забыть о корсетах, укоротить юбки, научиться бегать, прыгать, вертеться, поднимать ноги, выпустить на волю собственное тело как эмоционально выразительный и эротически живой инструмент

Такой свободы не предлагали ни теннис, ни гимнастика. К тому же мы часто забываем, что до 1960-х годов даже в развитых странах для женщины считалось неприличным выйти на улицу без шляпы и в открытом платье выше колена.

Привлекательность балета — а вместе с ним и кинематографа, чья популярность росла параллельно, — зиждилась на его динамизме, на движущейся перед глазами картинке. Именно благодаря этому балет сильно выигрывал у оперы. Рихард Вагнер первым выдвинул концепцию Gesamtkunstwerk, единого произведения театрального искусства, сочетающего в себе музыкальный, визуальный и философский элементы; правда, Вагнеру так и не удалось достичь идеального синтеза искусств в своих произведениях.

Несмотря на поистине проникновенную музыку, выглядели эти спектакли довольно безжизненно: они представляли собой перегруженные декорациями постановки, и, хотя пение артистов было безупречным, они весьма посредственно исполняли свои роли, сохраняя статичность или неуклюже двигаясь на фоне расписанных в педантичной манере антикварного реализма задников и кулис, под грубым светом софитов, отчего само действо временами напоминало пантомиму.

Юный дух XX века требовал чего-то более воздушного, утонченного и динамичного, его привлекало стремительное движение: велосипеды, автомобили, аэропланы, идеально своевременная буффонада Бастера Китона и Чарли Чаплина; новый век перестал доверять педантичной манере антикварного реализма. А вот «Русский балет» был в его вкусе.

После выхода на экраны «Красных башмачков» волна интереса к балету пошла на убыль — по крайней мере, в Лондоне, который долгие годы оставался эпицентром балетной жизни.

По словам критика Ричарда Бакла, первым признаком этого стал ажиотаж в прессе вокруг неудачи с новым балетом «Тиресий» Константа Ламберта — его в 1951 году поставил хореограф Фредерик Аштон.

Режиссер Тайрон Гатри написал статью для News Chronicle, где утверждал: «Мы впитали в себя все, что предлагал нам балет, и теперь, похоже, он не может предложить нам ничего нового».

Это спровоцировало, как выразился Бакл, «прилив враждебности к балету». В Evening News Дункан Харрисон задавался вопросом:

Не слишком ли раздут интерес к балету?

Вслед за этим в The Illustrated London News вышла публикация Гилберта Хардинга «Балет — это скучно», и наконец News Chronicle вновь вернулась к этой теме, на сей раз предоставив слово Алану Денту. В своей заметке он спрашивал: «Не пресытились ли мы балетом?» — и утверждал, что «от чрезмерной любви к нему взрослые делаются такими же глупыми, капризными и избалованными, как маленькие дети, которые едят слишком много сладостей».

И пусть газетный переполох вскоре утих, он тем не менее стал предвестником того, что в глазах публики образ балета начинал меркнуть, и те глубокие трещины, что появились в дальнейшем, были вызваны отнюдь не обыкновенной скукой. Хотя выступления таких блистательных балерин, как Мойра Ширер или Марго Фонтейн, по-прежнему подпитывали интерес прессы — в 1960-е годы всеобщее внимание притягивал дуэт Фонтейн с советским невозвращенцем Рудольфом Нуреевым, — другие, более мощные, течения в искусстве постепенно вытесняли балет с залитой светом сцены за кулисы культурной жизни.

У него еще сохранялась преданная и ощутимая по охвату аудитория — меньшинство, очерченное санитарным кордоном предрассудков, — но при этом начались трудности с привлечением серьезного взрослого зрителя.

Дошло до того, что в 1963 году влиятельный театральный критик Кеннет Тайнан, увидев Фонтейн и Нуреева в «Жизели», высказался довольно резко: «Балет в том виде, каким его практикуют в Великобритании, оскорбляет мой разум и не находит никакого душевного отклика».

Одна из причин такого охлаждения заключалась в проклятии респектабельности.

Хотя «Русский балет» с его откровенной телесностью и эстетической дерзостью производил потрясающий и даже вызывающий эффект, к 1940-м годам барьеры рухнули и шокировать публику стало нечем

Вместо этого балет начали воспринимать как прибежище ценителей и эстетов, обиталище возрожденной классики XIX века: «Жизели», «Коппелии», «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика»; там все дышало ностальгией по утраченному раю, где изысканную формальность, традицию и иерархию обрамлял красный бархат занавеса и портал сцены.

Публику в основном составляли восторженные дамы и их жеманные дочери, готовые повернуться спиной к грубому, подлому и жестокому миру, чтобы предаться видениям о лебедях и нимфах в девственно-белом тюле, за которыми с рыцарским почтением ухаживают стройные принцы.