Как Майя Плисецкая покорила мир

Заменивший Большую Советскую энциклопедию интернет-источник утверждает, что Майя Михайловна Плисецкая была выдающейся российской балериной XX столетия. Но это не совсем так.

Среди главных мировых звезд в жанре классического балета, по гамбургскому счету, называют всего несколько имен: Мария Тальони, Анна Павлова, Галина Уланова, Марго Фонтейн и - непременно - Майя Плисецкая. Хотя было еще очень много - блестящих, ярких, особенных. Но только они стали звездами планетарного масштаба. Они - явления. Символы эпохи и олицетворение вечной силы искусства.

Майя Плисецкая во многих своих интервью сетовала, что, испугавшись увольнения из Большого, не уехала заниматься в Ленинград к Вагановой, которая ей говорила: "Приезжай ко мне, и мы перевернем весь мир".

Но мир Плисецкая перевернула, оставшись в СССР.

Она прожила невероятно долгую и необыкновенную жизнь. Родилась в счастливой семье молодого успешного советского деятеля Михаила Плисецкого и красавицы актрисы Рахиль Мессерер, но в возрасте 13 лет уже стала дочерью врага народа и репрессированной. Расстрела отца никогда власти не простила. Никогда не верила официальной риторике. Но шла по тем лестницам, которые было не обойти, и общалась с теми, кто стоял у руля. Племянница премьеров Большого - Суламифи и Асафа Мессерер - никогда не была в их тени.

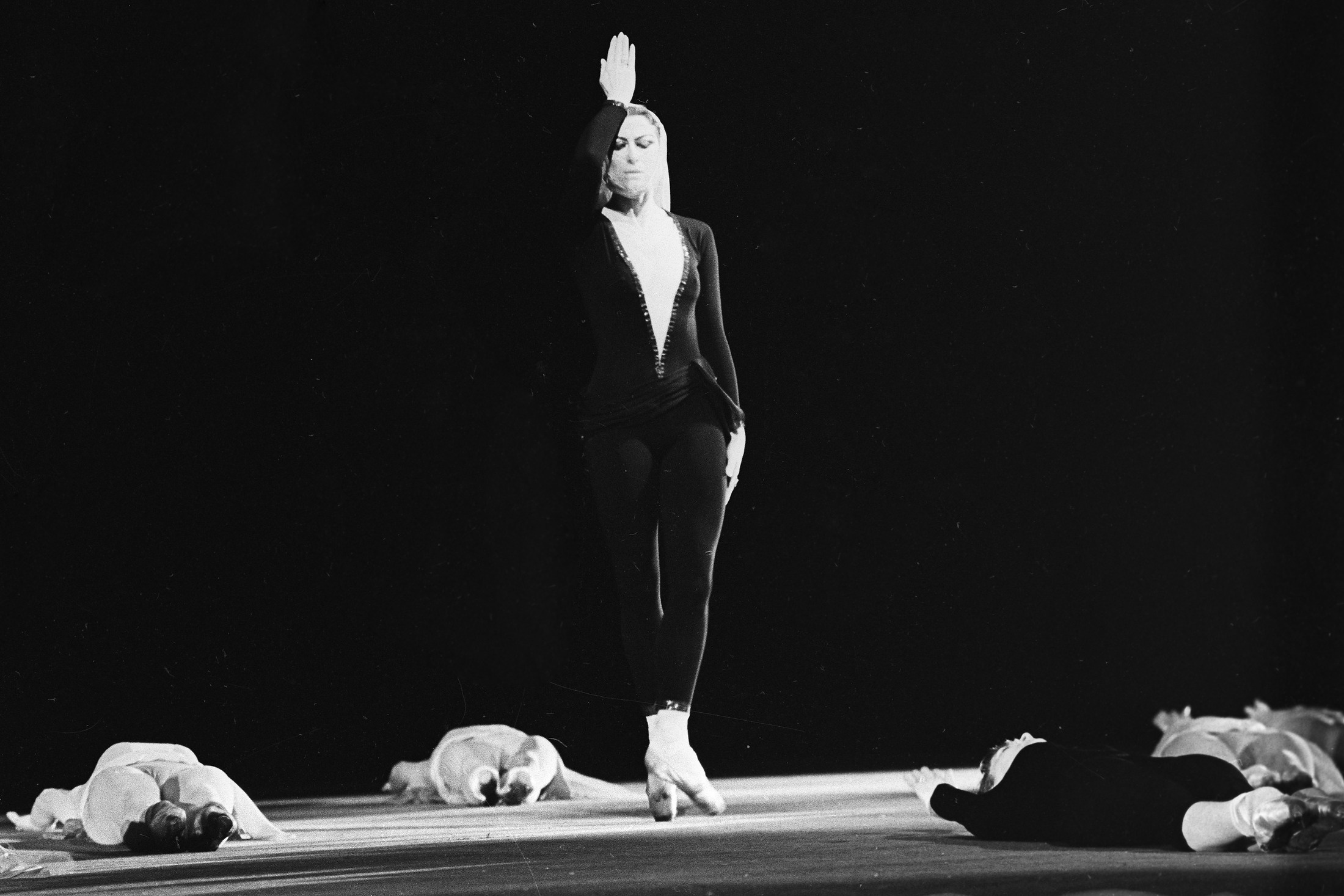

Балетное училище закончила в 1943 году; в книге Бочарниковой и Мартыновой об истории Московского хореографического училища о ней с гордостью написано так: "В лице М. Плисецкой театр приобрел отличную классическую танцовщицу героического плана. Она создает выразительные образы, овеянные романтикой сильных чувств, облекая их в мастерскую хореографическую форму". Интересно... ведь, будучи примой Большого театра с 1948-го по 1990-й, многим она запомнилась своим "Лебедем" и лирическими ролями. Но героизм в ней присутствовал всегда, и на сцене, и в жизни. И заключался он в том, чтобы отстаивать свою индивидуальность, свое понимание нравственности, искусства, эстетических канонов.

Я позвонила в эти дни этуали Парижской оперы, музе хореографа Пьера Лакотта, изумительной балерине Гилен Тесмар. Вот ее слова:

"Я увидела Майю, когда мне было, наверное, лет пятнадцать. Она выступала на сцене Парижской оперы. Это были какие-то фрагменты из разных балетов. Майя была великолепна. Она обладала способностью передавать танцем все свои мысли, которые зал мог разделить с ней. Во всем чувствовалась ее индивидуальность. Она была царственна не только в танце, но даже когда шла по сцене. Может быть, я могла бы сравнить ее с Марией Каллас - в ней были колоссальная животная энергия и в то же время абсолютная естественность. И невероятная красота: ее плечи, руки, ее шея, ее профиль - это нельзя забыть. Уникальная балерина с великим даром быть собой".

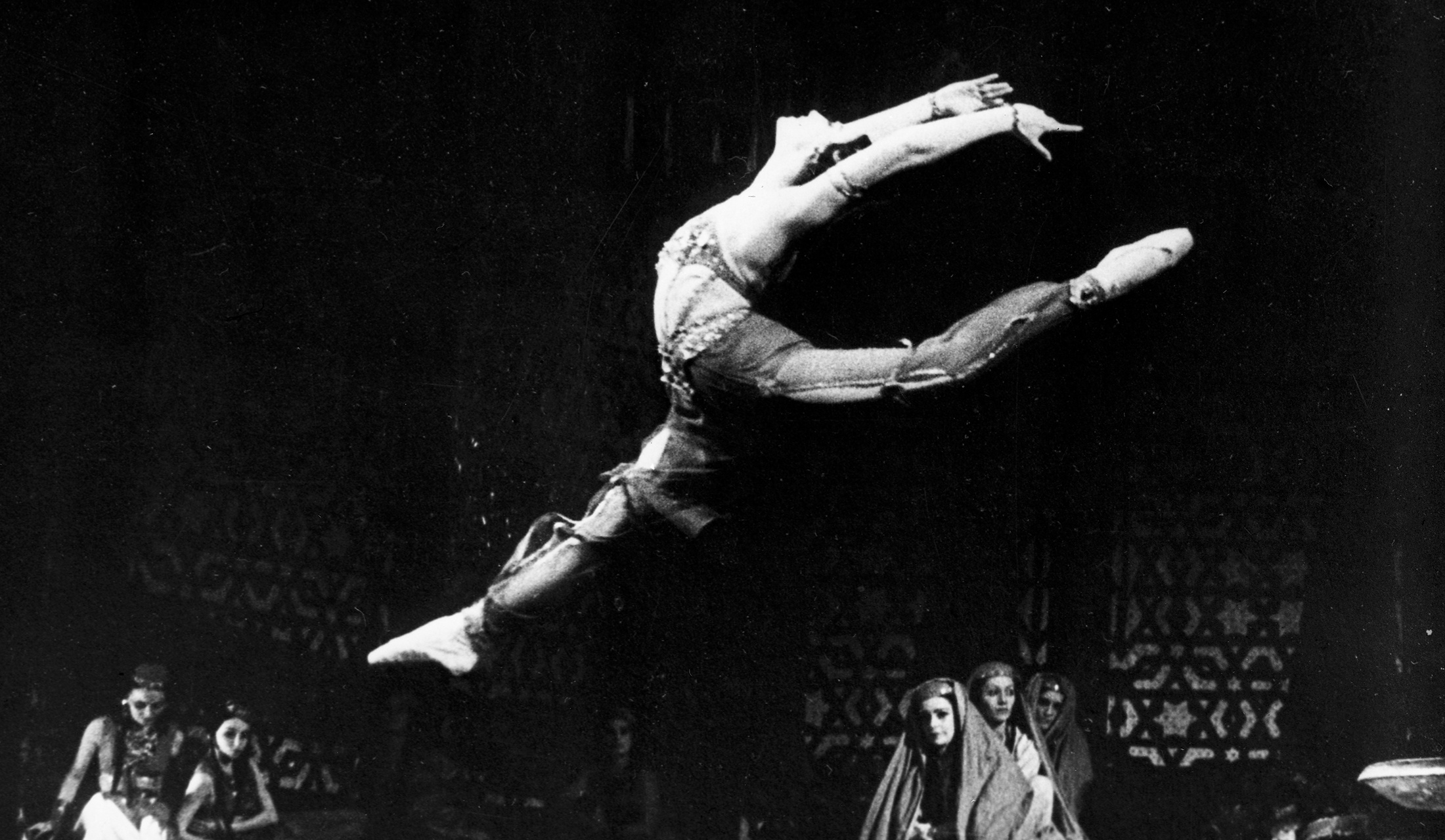

У нее был огромный классический репертуар буквально с первых шагов в Большом: "Щелкунчик", "Раймонда", "Лебединое озеро", "Бахчисарайский фонтан", потом - "Дон Кихот", чуть позже - "Ромео и Джульетта", "Спартак" Якобсона. Она была незабываема в балетах Юрия Григоровича - "Каменный цветок", "Легенда о любви". Но этого было недостаточно. В ней была неуемность.

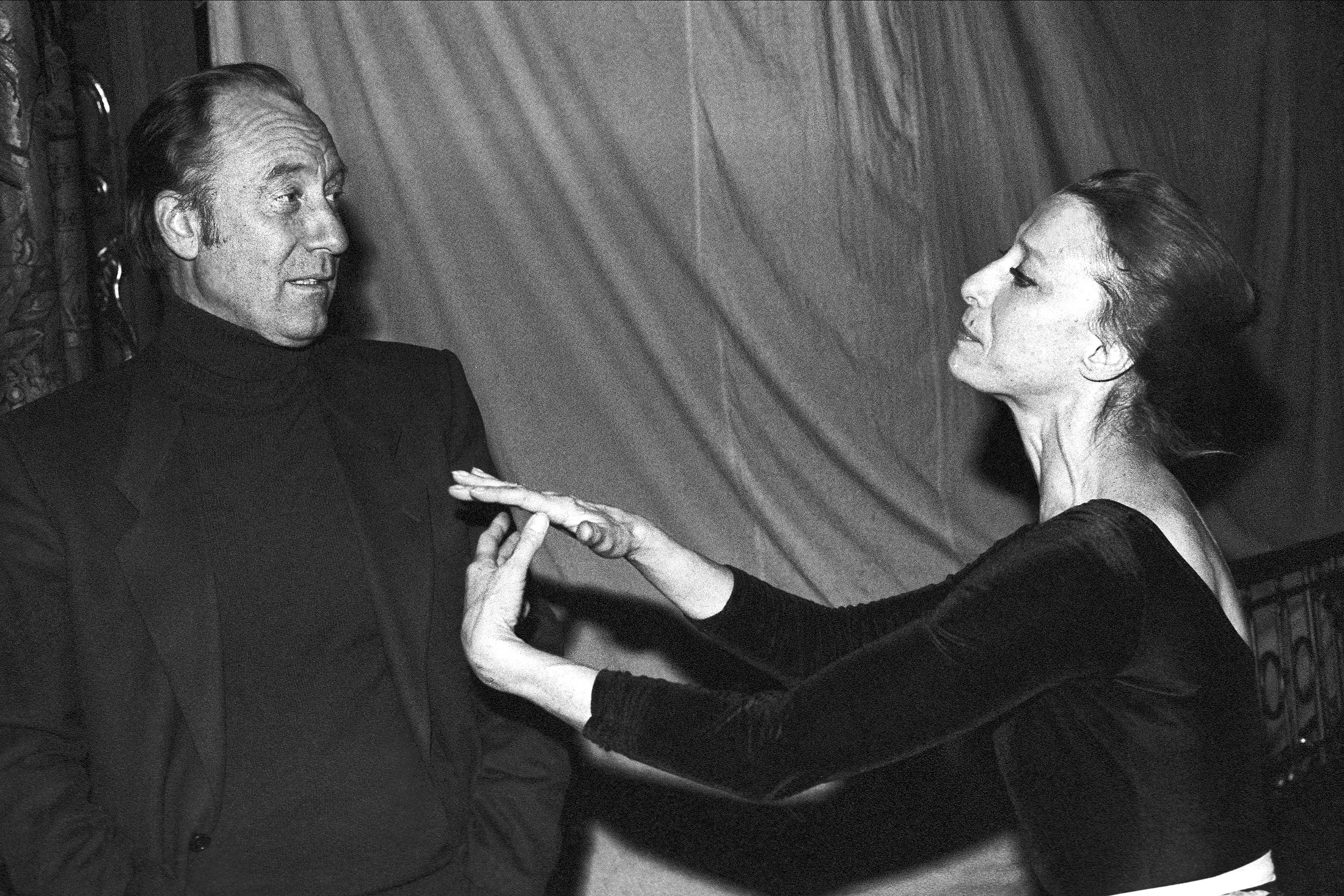

"В советское время, при том застое, который царил тогда, ей был интересен авангард современной хореографии. Ей всегда хотелось двигаться и делать что-то новое, даже ее балеты, ее "Чайка", как к этому ни относись, - это было впереди всех и вся. Вопреки всем устоям, всем "можно" и "нельзя" и не считаясь с тем, что это не нравилось Юрию Николаевичу, она делала это. Ей всегда хотелось, чтобы искусство жило сегодняшним днем! Она шла вперед. Знакомила нас с современной западной хореографией - Ролан Пети, Бежар. Она билась за то, чтобы исполнять их балеты. Она нам их открывала. Может быть, это у них даже было семейное, я помню, что Асаф Михайлович тоже всегда интересовался всеми новыми работами и компаниями, которые к нам приезжали. Всегда все смотрел. Революцией сформированный взгляд на искусство, требующий постоянного развития и обновления. Даже я получил от нее, от ее фонда, премию за "Магритоманию". Она обожала все новое, всегда искала молодые таланты и мечтала о том, чтобы в России был расцвет хореографии. Ей было неинтересно все время повторять то, что уже сделано. И ее "Кармен" - вечная! Плисецкая - не просто гениальная балерина, она и мыслитель. Майя была флагманом современного искусства. Обязательно это напиши", - говорит мне Юрий Посохов.

И он прав тысячи раз. Я сама, работая в Большом театре, была свидетелем того, как Майя Михайловна выбирала самых ярких молодых постановщиков для гала-концерта в честь своего восьмидесятилетия и как была счастлива на том концерте в Кремле (Историческая сцена Большого была закрыта на ремонт), где во сне Дон Кихота на сцене появлялись монахи Шаолиня и отбивал чечетку Кортес.

При этом вечер начался с нарезки программы "Время": сколько лидеров разных государств, приезжая в СССР с официальными визитами, побывали в Большом на ее спектаклях! Странно, но при этом так непросто ей было иногда выезжать за рубеж.

Плисецкая говорила, что сделала в балете максимум возможного. Это так. Появились "Кармен-сюита", многие балеты Щедрина (ее гениального мужа) были написаны только для Майи и из-за нее. В Москве увидели "Болеро"! "О, про Майю я бы с радостью написал, ведь по ее приглашению был в жюри первого международного балетного конкурса, который она организовала", - откликается на мой звонок Джон Ноймайер.

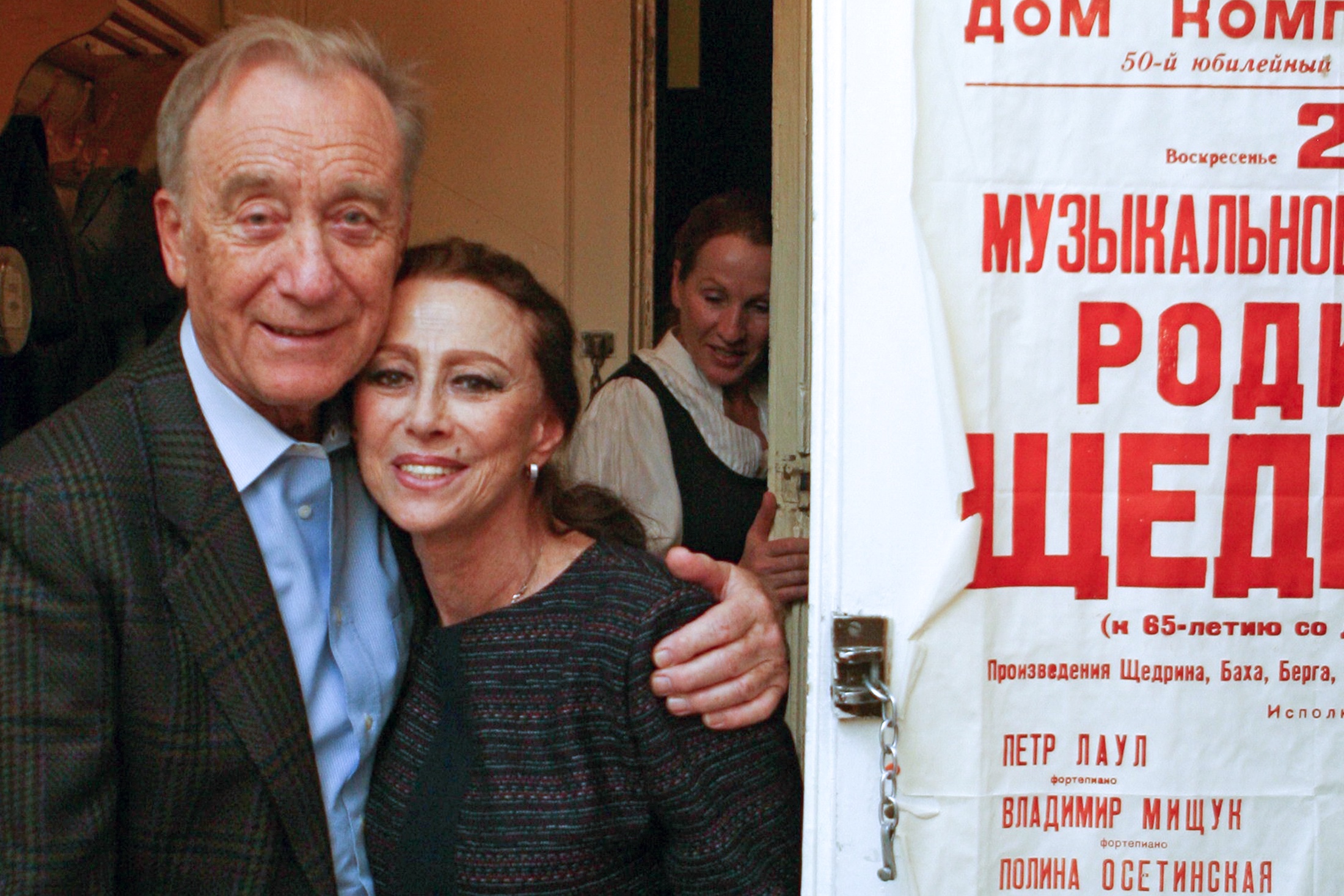

А я с Майей Михайловной лично познакомилась уже на втором ее конкурсе, когда в Питер среди прочих приехали Жан Бабиле, Пьер Лакотт и Пина Бауш. И даже еще увидела ее на сцене Мариинского театра в "Умирающем лебеде". Вообще, Плисецкой были подарены невероятное творческое долголетие и потрясающий финал: за несколько месяцев до своего девяностолетия она сходила с любимым мужем на футбол, который обожала. Потом, кажется, еще в ресторан. Плохо себя почувствовала, и через сутки ее не стало. Гениально! Причем счастливо избежала протокольных речей у гроба, завещав развеять свой прах позже. На могилу цветы возложить не удастся. Зато неподалеку от театра, в котором она проработала почти полвека, среди зеленых насаждений на Большой Дмитровке высится ее скульптура. Помню, Родион Константинович радовался, что вокруг растут сирень и разные Майины любимые цветы. Говорил, что сам любит там посидеть, когда бывает в Москве, и что ему приятно думать о молодых, которые назначают свидания "у Плисецкой".

Сейчас идет реконструкция Бахрушинского театрального музея, и из многих его филиалов чуть ли не единственный открытый - Музей-квартира Плисецкой. Я там была в гостях несколько раз при жизни Майи Михайловны, была и недавно. Задала несколько вопросов его хранительнице, директору Оксане Карнович, о том, что в этой квартире самое главное и кто ее посещает:

"По сей день в квартире чувствуется уникальный творческий дух Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, будто они вышли и вскоре вернутся… Посетителей всегда потрясает какой-то атмосферный, неприхотливый их быт, где во всем аккуратность и стильность. Уют и живая история в каждой комнате - от коридора с зеркалами до гардеробной с костюмами от Пьера Кардена и кухни, где семья любила проводить ночи в беседах с гостями и со своей бессменной помощницей Катей. Молодежь узнает из соцсетей о квартире Плисецкой как о стильном месте, которое обязательно нужно посетить, узнать, кто такая Майя Плисецкая, кто такой Родион Щедрин. К счастью, Щедрин и Плисецкая становятся кумирами и для нынешнего поколения, какими они были для меня и для многих других, рожденных в Советском Союзе. Попасть на экскурсии сложно, потому что билеты раскупаются заранее. Значит, мы делаем правильное дело - сохраняем память о самой гениальной паре мирового искусства".

На сцене Плисецкая одна затмевала всех. А в жизни всегда любила, когда рядом Щедрин, и признавалась, что это для нее самое главное, и даже оставляла работу в Испании, чтобы быть с ним вместе. Многие годы, чтобы поздравить Майю Михайловну с днем рождения, я звонила на мобильный Родиону Константиновичу, и он передавал ей трубку.

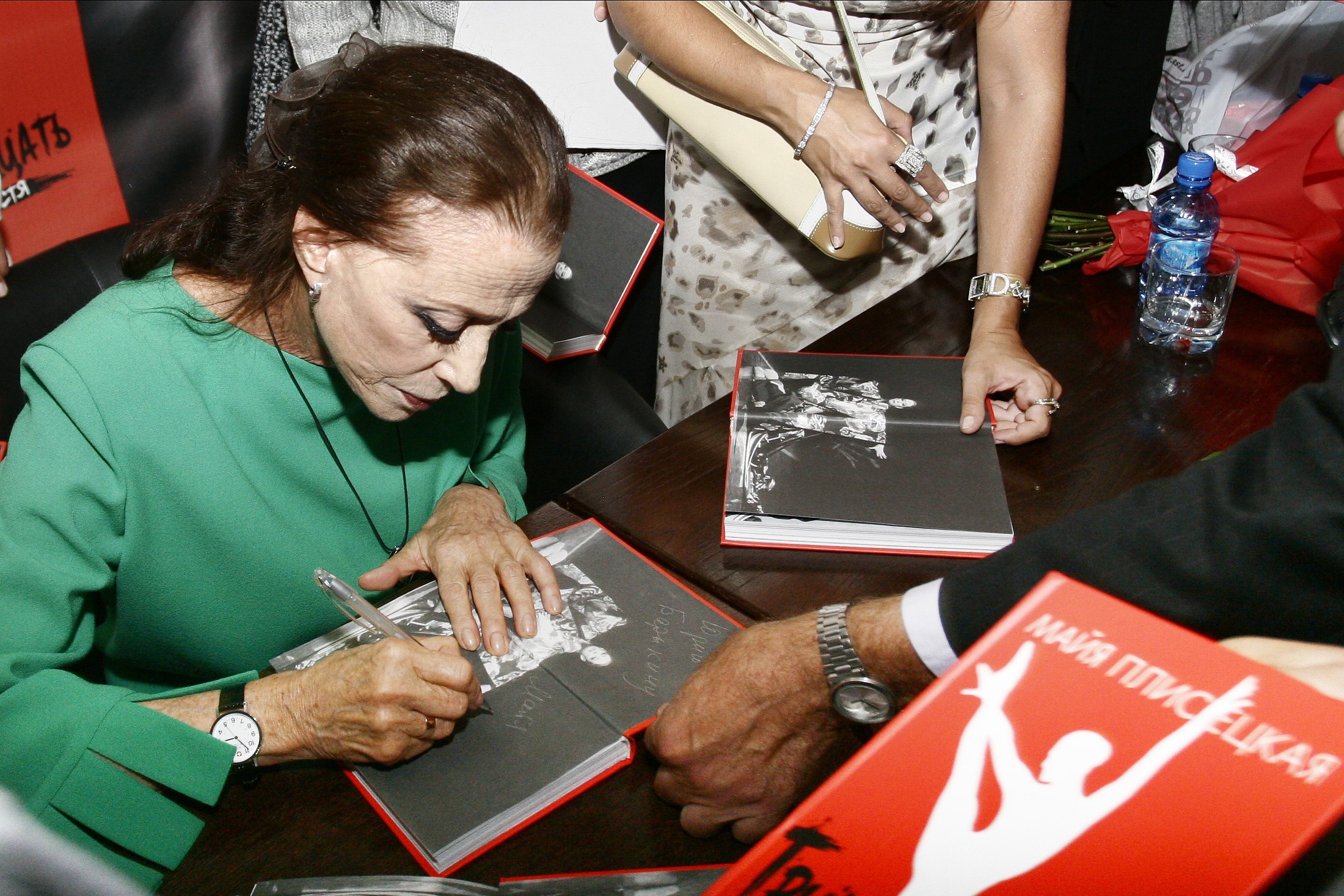

Сейчас столько всего пишут! Читают ее книгу "Я, Майя Плисецкая...", разбирают, а что было на самом деле. Есть правда жизни, есть правда искусства. Есть официальные речи - и шепот на кухнях. И прекрасно, ведь это и есть жизнь!

Здорово, что в 2025 году благодаря Плисецкой происходит столько всего разного: концерты в ее честь, где сочиняют молодые, и гала, где вспомнят прошлое. В серии ЖЗЛ только что вышла новая книга журналиста Николая Ефимовича, которого Майя Михайловна любила и выделяла из многих. В Музее декоративного искусства открывается посвященная ей выставка. Канал "Россия Культура" подготовил специальную неделю в честь Плисецкой, а ее младший брат Азарий Михайлович, сам в прошлом артист балета и выдающийся педагог, выпустил фотоальбом о своей гениальной сестре. На сцене Большого 20 ноября состоится концерт, который готовит Андрис Лиепа.

Великая женщина, ставшая символом и легендой, очень хрупкая и очень сильная, любившая споры и не любившая пафос, всему придававшая свою интонацию, - она не преподавала, но она говорила: можно смотреть на меня и учиться. Ее талант уникален - один на века. Но стоит учиться быть собой, идти вперед и не сдаваться.

Прямая речь

Диана Вишнёва, прима-балерина Мариинского театра:

- Майя Михайловна для меня самородок, феномен - это ключевое определение, если можно вообще описать вербально, какой была Плисецкая. Уникальная и неповторимая. Она поднимала танец на высоту Абсолюта.

Ее уникальность и в том, что за ней не стояло учителя или хореографа, которые, как это бывает, вытаскивают из артиста его дар, делая его явным. Скажем, быть ученицей Вагановой, Семеновой, Улановой, которые бы воспитывали и пестовали - это уже тыл и знак определенного качества. А Плисецкую как будто никто не учил, она пришла в наш мир готовой, словно бы не могла существовать иначе, кроме как в искусстве.

Феномен Плисецкой заключается и в ее особой музыкальности, которая тоже была ее природой, естественной составляющей. Про многих балерин можно сказать, что они невероятно музыкальны, одарены, созданы для балета. Для меня такой была Наталья Макарова. Я опиралась на нее в том, как она чувствует музыку. Но Майя Михайловна являлась воплощением музыки, какой, судя по воспоминаниям и архивным записям, в другую эпоху была Анна Павлова.

Лауренсия, Китри, Раймонда, Одетта, Одилия - Плисецкая сразу же превращалась в этих персонажей. То, как она танцевала, невозможно объяснить ни словом, ни движением, потому что для нее все было естественным, она шла через свое нутро, природу. Поэтому Плисецкая, действительно, как педагог мало, что могла рассказать или передать другим артистам.

Говорить о феномене Плисецкой невозможно без Родиона Константиновича Щедрина. Их союз - это что-то свыше. Они пришли, чтобы быть вместе, а соединившись, уже никогда не расставались, не могли жить и дышать друг без друга. Как в сказках, только здесь все наяву и по-настоящему. Это были две половинки, пришедшие из космоса. Поэтому феномен Плисецкой еще в той неземной, одухотворенной, проникнутой искусством любви с Щедриным. Безусловно, до встречи с ним Майя Михайловна уже была явлением, но их союз довел ее дар до высшей точки. Раскрыл в полной мере это соотношение музыки, любви, и того, что они сделали вместе в искусстве.

Майя Михайловна часто говорила, что характер - это судьба. Сама свой характер она определяла, как очень импульсивный, эмоциональный, взрывной, несдержанный. В этом огромный плюс и такой же огромный минус. Воспитание личности, силы воли, возможность достичь успеха - все идет от характера. Без него нельзя состояться не только в балете, в любой профессии, если мы имеем в виду достижение неких высот. Конечно, Плисецкая была сильным человеком.

Ее характер проявлялся и в эмоциональности, и в энергетике. Про Майю Михайловну говорили, что она как комета, вихрь - появляется и все за ней летит ввысь.

Ее темперамент был виден и через артистически-художественное начало. Партии Плисецкой отличались не только образностью, а именно нутром, той самой мощью, силой природной энергии.

С другой стороны, импульсивность Майи Михайловны влияла на ее несдержанность в словах. Уверена, что встреча с Щедриным сильно повлияла на это свойство ее натуры. Родион Константинович, с его невероятным благородством, воспитанием, умением говорить истинно русским литературным языком, как из книг его любимого писателя Лескова, оберегал и охранял Майю Михайловну, возможно, от тех конфликтов, которые она сама порой невольно провоцировала.

Мне хочется упомянуть "Болеро" и "Кармен-сюиту". Майя Михайловна органично тянулась к новой, еще неизведанной в советском балете западной хореографии и иному способу мыслить на сцене. Важен контекст появления "Болеро", что эта работа случилась после "Кармен-сюиты". Кармен - это 1967 год, Большой театр, а "Болеро" - 1978 год в театре Ла Монэ в Брюсселе.

Борьба за "Кармен" и внутри театра, и шире - административно-политически, в противостоянии системе, еще больше подогревала желание Плисецкой добиться новой хореографии. И вот возникает Бежар и "Болеро" - "священная корова", как называют в труппе его постановку. По сравнению с классикой - другой язык, другой стиль, другой мир. Плисецкой на тот момент было 50 лет - значимый рубеж для балетного артиста, и ведь до этого она не исполняла подобную хореографию. "Болеро" - это невероятный вызов. Необходимо было в короткий срок непривычные движения сделать своими. И сложность заключалась не только в освоении иного стиля и языка, а в разгадывании кода и шифра, заложенных в постановке.

Выучить порядок может любой профессиональный артист балета, но дальше начинается самое неожиданное. Это можно осознать только, когда ты сам готовишься к "Болеро". Пройдя свой путь освоения постановки, я могу с уверенностью об этом рассказывать сейчас. И предположить, что у Майи Михайловны были трудности (она сама это рассказывала) в заучивании порядка фраз. О сложностях с "Болеро" меня предупреждали артисты труппы Бежара, когда я приступила к репетициям. В балетном зале кажется, что все выучил и готов. Но вот, выходишь на красный ритуальный стол, исполняешь эти повторяющиеся движения по нарастающей вместе с музыкой Равеля, и случается полное затмение. Этот постоянный повтор одних и тех же движений под ритм загоняют в лабиринт сознания, и начинаешь путаться. Обычно артистам музыка помогает вспомнить движения. А здесь ничего - как черная дыра и пробел: не можешь ориентироваться ни в музыке, ни в своих движениях, какой там инструмент добавился? Что ты должен делать? Вначале и в конце все понятно, а в середине возникает эта воронка.

Еще одна уникальная особенность Плисецкой: Майя Михайловна не прилагала усилий сверх своей природы. Поэтому она не любила долгие репетиции - считала, что хореография и движения должны ложиться и получаться сразу.

Майя Михайловна признавала гениальность Леонида Якобсона, но не принимала самого факта, что нужно репетировать и долго вживаться, повторять и осваивать новый язык. У Плисецкой все должно получаться сразу. Иначе это не для ее природы, и она готова от этого отказаться.

Плисецкая всегда была символом движения вперед, прогрессивного движения. У нее сохранялось четкое видение того, как меняется история, эстетика и понимание, что такое танец сегодня.

Плисецкая была неудержима в том, что ей хотелось сделать. Она шла к этому и добивалась. Была нетерпима к той системе координат, что всегда существует в театре и в любом профессиональном мире. Ей хотелось большего, и она понимала, что способна на это; старалась вырваться из тех рамок, которые ее ограничивали. Не мирилась с несвободой в любом ее проявлении и была в своем потоке. Свобода - это первое что возникает, когда говоришь о Плисецкой. Она неслась, как яркая звезда и очень хорошо понимала, что ею движет и что ей нужно.

Майя Михайловна доказала, что балерина - это не просто техничный исполнитель, а художник, творец и сильная личность, способная изменить само представление о своем искусстве. Ее образ - гордой, независимой, пламенной артистки - навсегда остался в истории культуры.

Феномен Плисецкой - это действительно неисчерпаемая тема, в которой переплетаются гениальное искусство, сложная эпоха и сила человеческого духа.