"Мою Майю" шести балетных театров посвятили Плисецкой

Новый проект "Моя Майя" вышел в свет в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко не случайно: в ноябре исполнится 100 лет со дня рождения балерины, чье искусство сохраняет актуальность до наших дней. При этом образ Плисецкой стал эталоном, который будоражит все новые поколения артистов.

Двухчасовой балетный вечер объединил силы шести российских балетных театров - Большого и Мариинского, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Урал Балета", Новосибирского театра оперы и балета, Ростовского музыкального театра. Плисецкая существует поверх всех барьеров. Программа, деликатно инкрустированная видео самой Майи, оставила максимальный простор для сегодняшнего балетного искусства.

В двух отделениях в равной пропорции были смешаны легендарные роли Плисецкой, представленные современными танцовщиками, и номера, поставленные специально для проекта.

Александр Сергеев, художественный руководитель "Моей Майи", выбрал хореографов поколения 30-летних, занимающих позиции руководителей российских ведущих балетных компаний: Максима Севагина (Театр Станиславского и Немировича-Данченко), Максима Петрова ("Урал Балет"), Ивана Кузнецова (Ростов) и Александра Омара (Новосибирск). Практически у каждого из них действительно оказалась собственная Майя - то неприступная, то-возвышенная, то обворожительная, то исступленная, то отстраненная, то мятежная.

Иван Кузнецов вспомнил об удивительном проекте: на излете советской эпохи Серж Лифарь, всю жизнь одержимый мечтой о Большом театре, завлек Плисецкую идеей станцевать свою Федру. И она ее станцевала со скромной труппой Балета Нанси, затем добившись их гастролей в Москве, но не в Большом, а в Театре оперетты. Вдохновленный той "Федрой", случившейся еще до его рождения, Кузнецов поставил дуэт на музыку Масснэ "Нередко дань богов бывает карой". Но красивая вязь его поддержек отсылает не к французскому, а скорее к британскому балету, а эмоциональная лапидарность не позволяет выстроить параллели с образом Плисецкой. Ее неповторимые, уникальные в своей выразительности руки вдохновили Максима Петрова на создание одноименного дуэта на музыку Дмитрия Мазурова, который элегантно представили Елена Воробьева и Александр Меркушев.

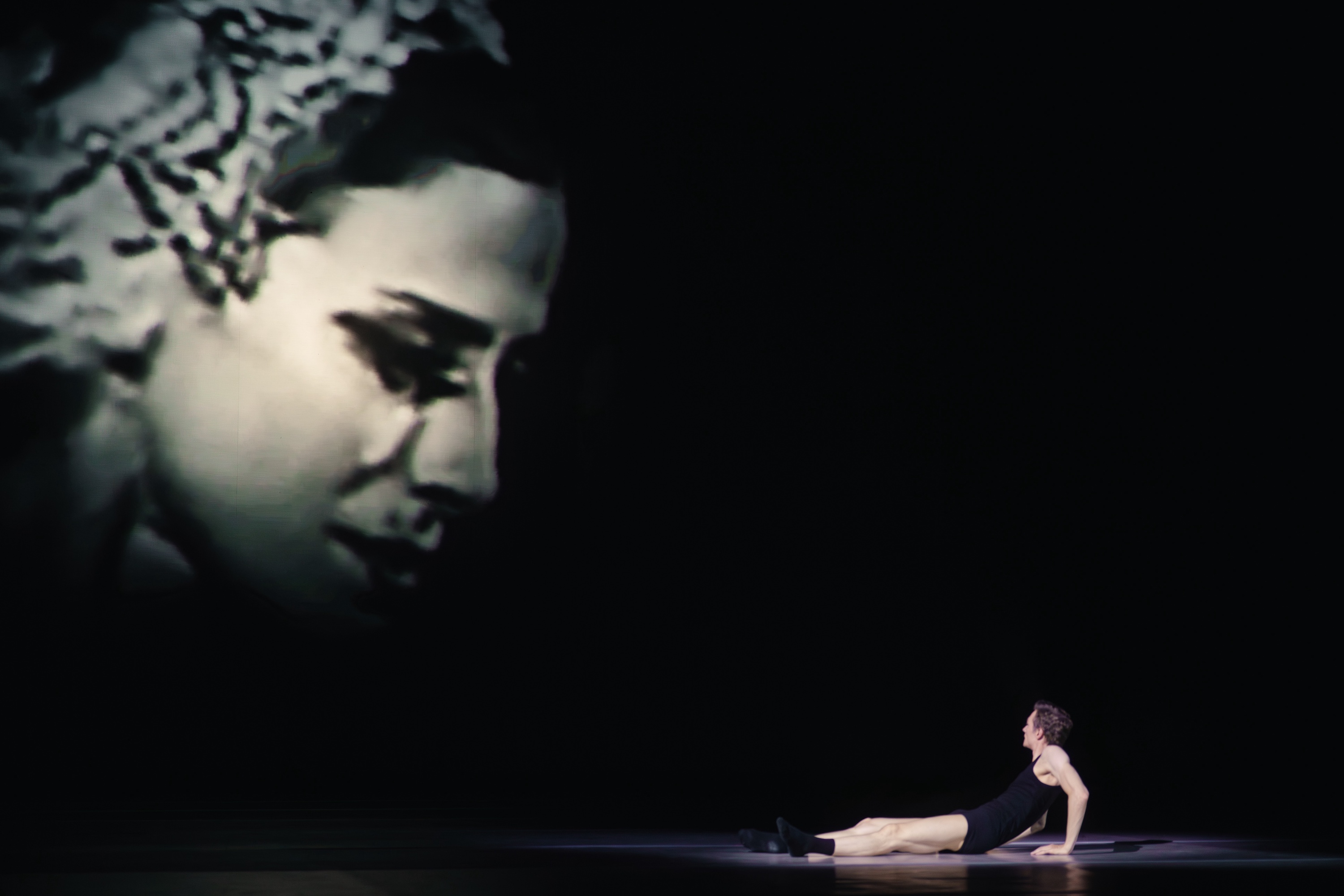

Сам Александр Сергеев, не только продюсер, но и солист Мариинского театра, придумал для себя номер "ьдебеЛ". В темноте сцены он вступил в диалог с великим "Лебедем" Майи. Его совершенная простота способна довести до отчаянья своей непознаваемостью и неповторимостью. Мерцающим кадрам идеальных белоснежных крыл балерины противостоит ломкость и нервность одетого в черный репетиционный костюм современного танцовщика, стремящегося открыть ее секрет.

Самой многоплановой оказалась идея Максима Севагина, который взял в название номера самоопределение Плисецкой "Человек не согласный". Он поставлен для двух пар - белой (Анастасия Лименько и Иннокентий Юлдашев) и черной (Елена Соломянко и Евгений Жуков). Их танец начинается в унисон, но быстро распадается, а потом сосредотачивается на женских дуэтах и соло, в которых читается и противостояние двух начал в одной натуре, и образы белого и черного лебедей, знаковые для балерины, и ее противостояние окружающей реальности, которое не мог скрыть даже роскошный фасад ее карьеры.

Плисецкая была не просто самой яркой балериной эпохи, она не только изменила представление о физических возможностях человеческого тела и раздвинула пределы балетной техники. Она заново создала традицию исполнения важнейших классических балетов, которая во многом сохраняет свою актуальность. Поэтому важной частью проекта стало обращение к ее легендарным ролям. Среди них выбрали Лебедя, Кармен, Лауренсию, Лебедя и Розу из "Гибели розы".

Предсказуемо затмить на этой территории саму Майю не удалось никому. Тем нее менее выход Екатерины Кондауровой (Мариинский театр) в образе Кармен (фрагмент из балета открывает вечер) подтвердил, что это тот редкий случай, когда не самый интересный спектакль имеет право на продолжение жизни ради такой исполнительницы - гораздо более академичной и суховатой, чем Плисецкая, но придумавшей собственную Кармен. Не испанку, как у Плисецкой, - цыганку, главное в которой - не отвага и неукротимость порывов, а тайна и гипнотическая сила.

А кульминацией вечера стало появление в "Гибели розы" другой петербурженки - Дарьи Павленко. Исполнение Плисецкой, казалось, навсегда закрепило за ним требование безукоризненной внешней формы. Павленко, одна из самых опытных артисток балетной сцены, этим пренебрегла. Там, где предшественница доводила до исступления безупречной балетной красотой, Павленко не пытается даже заретушировать потери, нанесенные временем. Виртуозная мастерица ракурсов, здесь она, кажется, не удостаивает их поисками.

Еще меньше, чем Плисецкая в этом номере, Павленко настроена передавать символистские переливы хореографии - каждое движение впечатывается в память законченной скульптурой (партнерство Олега Габышева здесь бесценно). Ее гордая стать, сознание своей силы, значительность каждого поворота складываются не в комбинации, а в поэму. И здесь Павленко оказывается подлинной наследницей Плисецкой - балерины, никогда не пресыщавшейся танцем, до последнего не боявшейся экспериментов, многоликой и всегда остававшейся собой.

Справка "РГ"

Проект, организованный продюсерским центром "Открытое искусство" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, будет показан в Светлогорске (7 сентября), Петербурге (9 и 10 сентября), Салехарде (4 ноября), Тюмени (27 ноября).