В Музее архитектуры проходит выставка восстановленных новгородских фресок

В Музее архитектуры им. Щусева - редкая возможность увидеть произведения древнерусского искусства Великого Новгорода.

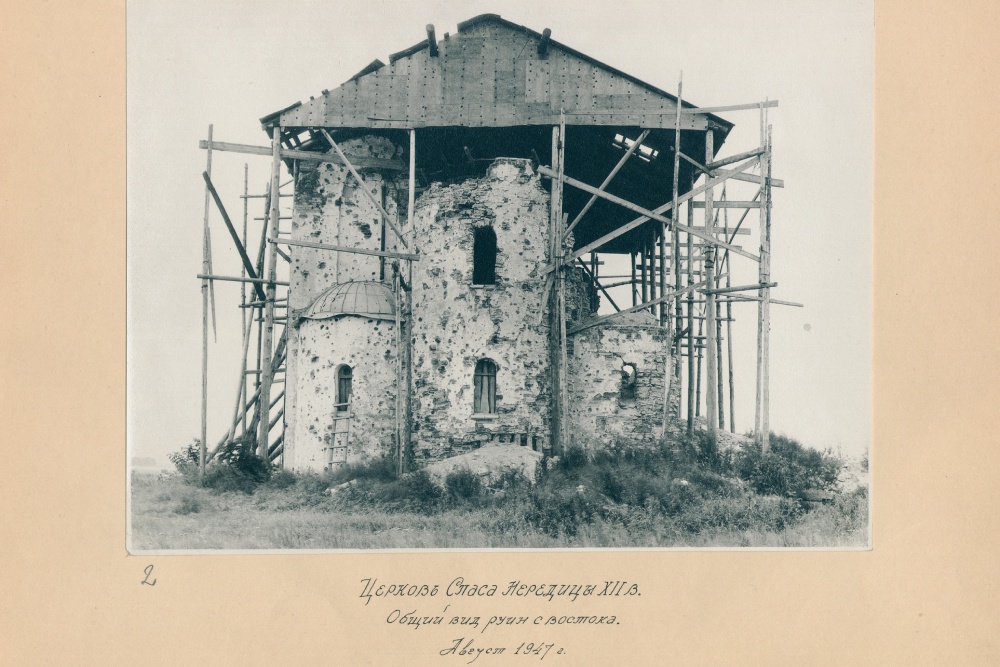

Выставка "Восстает во славе" создавалась к 80-летию Победы. Более 150 предметов из коллекций московского Музея архитектуры, Новгородского музея-заповедника, Русского музея, частных собраний рассказывают об утрате и возрождении трех храмов, ярких образцов древнерусского зодчества: Спаса Преображения на Нередице ХII века, Успения Богородицы на Волотовом Поле ХIV века и Спаса Преображения на Ковалеве ХIV века.

14 августа 1941 года немецкие войска подошли к Великому Новгороду, а 19 августа первый снаряд попал в храм Спаса на Нередице. Храм оказался на линии огня. Стихи Матусовского "Фашисты бьют по Спасу на Нередице" отражали реальную картину. После того, как Красная Армия оставила Новгород, он оказался в оккупации на два с половиной года.

После освобождения 20 января 1944 года город лежал в руинах. В июне 1944 года туда приехала группа специалистов во главе с архитектором Алексеем Щусевым. Тогда всерьез обсуждалось предложение не восстанавливать его, а построить областной центр на новом месте. Щусев отстоял идею сохранения Новгорода. Он же предложил проект реконструкции и научной реставрации всех значимых архитектурных памятников, даже тех, что оказались в руинах. И настаивал на максимальном сохранении древней русской архитектуры. Работы по восстановлению трех храмов продолжаются более 80 лет.

Об архитектурной реставрации рассказывает первый раздел выставки. Здесь можно найти чертежи и обмеры церквей, копии фресок, созданных разными художниками в 1920-1980-е годы, архивные фото первой половины ХХ века. Производит впечатление фотография 1955 года церкви Успения Богородицы на Волотовом поле из собрания Новгородского музея-заповедника. Трудно предположить, что поросший травой бесформенный холм когда-то был древнерусским храмом. Но еще труднее представить, что он может быть восстановлен. В августе 2003 года храм Успения Богородицы явился в своем первоначальном виде, а реставрация его фресок продолжается по сей день.

Работа реставраторов монументальной живописи началась уже в мае 1944 года одновременно с разбора руин храма Спаса на Нередице. Самое сложное в работе с разрушенными фресками - это подборка фрагментов. Фрагментов фресок не десятки, даже не сотни - сотни тысяч. Сложить этот пазл - значит вернуть распавшийся образ.

На выставке можно видеть фрагменты фресок ХII-ХIV веков, представленные в виде небольших композиций, собранных под руководством Любови Шуляк или смонтированных на мощные основания по методике Александра Грекова.

Имена реставраторов Людмилы Шуляк, Александра Грекова, Тамары Анисимовой - легендарные для тех, кто в теме. Шуляк приехала в Новгород в 1946-м году, когда начался разбор руин храма Спаса на Нередице. Она руководила его восстановлением. Сбор и реставрация фресок храма Спаса на Ковалеве шла в 1960-е годы под руководством Александра Грекова. А в 1990-2000-е годы сбором и реставрацией фресок храма Успения на Волотовом поле руководила Тамара Анисимова. Собственно, она продолжает эту работу и сегодня.

Рядом - иконы ХV- ХVI веков. Среди уникальных экспонатов - икона праздничного чина ХV века "Распятие" из церкви Успения на Волотовом поле. Она была возвращена в 2024 году из Германии.

Название выставки отсылает к словам апостола Павла, сказанным о Воскресении: "Сеется в уничижении, а восстает во славе". Чтобы древним храмам восстать во славе, понадобились подвижнический труд нескольких поколений архитекторов, реставраторов, художников и 80 лет мирной жизни.

Прямая речь

Сергей Брюн, генеральный директор Новгородского музея-заповедника, куратор выставки:

"Приезжая сегодня на Новгородчину, в Новгородский музей-заповедник, вы можете увидеть храм Спаса на Нередице, стоящий, подобно "русской свече", посреди заснеженных или заливных лугов. Однако этой "свечи" не было. Церковь была скошена нацистской артиллерией. И восстановлена лишь к 1958 году. Ее удивительные фрески, исполненные на исходе ХII века, свидетельствуют о том, как искусство чудом переживает губительный огонь войны, о самоотверженности и терпении реставраторов…".