Опыты по расщеплению сознания

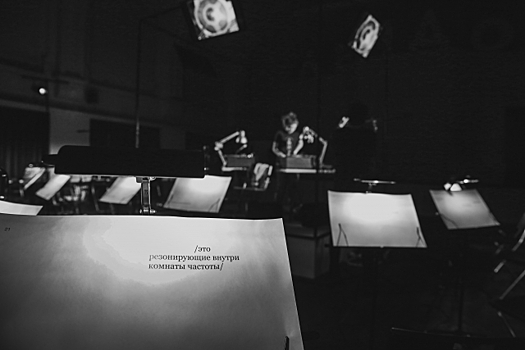

У молодой петербургской публики, чаще всего отводящей театру незавидное место скучного буржуазного развлечения, есть свой прогрессивный герой. Такой умный очкарик-хипстер, разрушающий представления о границах театра. Имя ему — Волкострелов. Одаренный ученик Льва Додина прославился довольно радикальными режиссерскими поисками, за что не раз попадал в лауреаты премий «Прорыв» и «Золотая Маска». Создал свой театр post, где работают с текстами исключительно современных авторов. Дмитрий Волкострелов создает спектакли ради рефлексии, его постановки не настраиваются на тривиальную потребительскую оптику «нравится/не нравится». Его театр — провокационный акт, толкающий к разговорам до и после спектакля, а совсем не «храм», производящий в привычном смысле вечные ценности. По сим заслугам режиссер, очевидно, и был приглашен Валерием Фокиным на Новую сцену Александринки для лабораторных театральных работ. Две постановки Волкострелова — точные, как аптечные весы, эксперименты по расщеплению сознания интеллектуалов. Элвин Люсье Я СИЖУ В КОМНАТЕ Актер в белой рубашке не проронит ни слова за весь спектакль. Это сделают зрители. Их должно быть 32, и у каждого своя «роль». Перед каждым зрительским стулом в зале — пюпитр с короткой фразой, фрагментом текста «лабораторной работы» Элвина Люсье, американского композитора-авангардиста, ученика Джона Кейджа. Помощниками «артистов» выступят неодушевленные предметы — микрофон, любезно подносимый актрисой к каждому зрителю, микшерный пульт и два раритетных красавца — катушечных магнитофона. А главным действующим лицом станет звук, точнее, его разложение и рождение нового. Нам (зрителям) предстояло в точности повторить опыт композитора 1969 года. Коллективно произнесенный текст сложился в пьесу, которая по ходу серии перезаписей поэтапно превращалась в хаос, электронный шум, заводской гул, бой колоколов, мелодию, напоминающую голоса дельфинов, или зашифрованные звуки далеких галактик. Создание партитуры и есть тело спектакля. А ощущения и мысли слушающего — его суть. Режиссер предложил условия задачи, решать которую вынужден зритель, наполняя собственными переживаниями тянущееся время. Вот и меня потянуло в тот вечер (кстати, накануне Пасхи) на странные размышления. Человек — он, в сущности, не больше, чем вибрация и улавливатель других вибраций, лишь голос и слух. А бог — он такой небесный дельфин, подающий сигналы с той стороны. Их нам не распознать, поэтому его послания человек интерпретирует, например, как музыку или поэзию. Жизнь звука восхитительно отражает трагизм всего сущего: рождение, недолгое звучание и поглощение тишиной (смерть). Я сижу в комнате, и в ней ничего нет, кроме моего внимания и звука, они сливаются в одно и исчезают в небытии, оставляя на берегу тишины песчинки слов, которые прозвучали в этой комнате… И, кстати, если все стремится к тишине, то имеет ли значение красота звуков? И вот сижу я в этой комнате, где звук развоплощается и собирается вновь, и думаю о том, как неравномерность моей речи (индивидуальность) стирается и тонет в общем гуле, будто бы душа — в гигантском цеху перезаписей, а затем рождается какая-то новая неповторимая вибрация. И что же? Если окончательно сгладить человеческую неравномерность (индивидуальность), то можно стать богом или хотя бы отчетливо услышать, что он на своем дельфиньем языке нам говорит? Короче, смерти нет, товарищи! — подумалось мне в тот предпасхальный вечер в звуковой лаборатории Элвина Люсье, реконструированной Дмитрием Волкостреловым. Ален Рене — Ален Роб-Грийе В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ Волкострелов любит фильмы Трюффо и Годара, но взялся за Алена Рене. Сценарий самого сомнамбулического, самого удушливо красивого фильма в истории кино — «В прошлом году в Мариенбаде» (1961) — он решил превратить в театральный спектакль. Если уж режиссер смог поставить звуковую инсталляцию композитора-экспериментатора, то, что уж там кино. Однако фильм Рене — настолько самодовлеющий визуальный шедевр, что преодолеть детерминированность фильмом театру особенно сложно. Да и нужна ли в принципе эта «перезапись» из жанра в жанр? Ведь театр в сравнении с эфемерностью кинематографа материя грубая, одно в другое попросту не перетекает. Чуждый нарративности невнятный сюжет фильма «В прошлом году в Мариенбаде» усложняет задачу постановки. Он и Она встречаются в старинной гостинице с большим садом. Он намекает на близость, связавшую их здесь же год назад, она утверждает, что даже не знакома с ним. Он удивлен, ведь тогда он взял ее почти силой — она не может этого не помнить. Обрывки разговоров, воспоминаний и грез. Перетекание настоящего в прошлое и обратно. Было или не было? А, если было, то что? Он с ней переспал или он ее убил? Кто из них врет или сошел с ума? И вечный гимн человеческому сомнению — «а был ли мальчик»? Подобрать адекватный сценический язык Дмитрию Волкострелову помогли визуальные решения двух известных художников «новой драмы». Золотомасочник Алексей Лобанов создал безупречные костюмы, сделав акцент на Ее женские платья — белое, черное и красное. Фактически соавтор режиссера Ксения Перетрухина, работающая с московскими театрами «Практика» и «Театр.Doc», создала на Новой сцене Александринского театра атмосферу «стерильных» 60-х. Изящный минимализм белых пластиковых кресел и столов, за которыми герои с демоническим видом играют в странную карточную игру, рифмуется с прозрачными креслами в зрительном зале, расставленными в шахматном порядке. В таком же шахматном монтаже выезжают и проваливаются квадраты сцены вместе с героями — в бытие-небытие. Он и она разговаривают устами трех мужчин и трех женщин. Восхищает эквилибристика подхватывания реплик — говорят как эхо, один за другим. Качественно выхолощенная эмоциональность актеров убеждала меня, что я нахожусь в ирреальном мире и наблюдаю за призраками (хотя для некоторых, наверняка, было бы утешением объяснение, что это обычная психушка для шизиков). Амбивалентность (он/она) перетекала в поливалентность и наконец, готова была расщепиться в сознании до состояния безумия. Как если бы вы щелкали каналы телевизора и вдруг поняли, что случайные фразы и разрозненные голоса складываются в одну страшную непонятную сказку без начала и конца. Такая смена регистров у Волкострелова: от божественного плана в «Я сижу в комнате» — к человеческому безумию холодной безжизненности в «Мариенбаде» — оставила в моем расщепленном сознании чувство опустошенности (в хорошем и дурном смысле одновременно). Правда, может, только в моей голове от простой деформации звука родилась целая симфония Творения, а от многословных навязчивых видений мятежного человеческого духа — полное отсутствие мыслей и хаос пустоты, где я в зацикленной карточной игре всегда проигрываю своему визави.